【年間ベスト】2022年の個人的な40枚

2022年も年間ベスト的な日記をまとめます。

前年はこちら。

毎年の口上から始めます。

何かのシーンを追ったりこの1年を解釈するものではなく、単に自分の好みや見方、偶然の出会い方をまとめた感想日記です。ふだん「良かった」で終わらせているものに少しはちゃんと向き合おうという試み。読んでみて「聴いてみようか」「聴き直してみるか」ってなれば幸いです。

今回も「お気に入り」と「年間ベスト(ランキング)」の二つに分けて並べます。もともと明確な順位より「tier」みたいなイメージで作品を選んでいたので数年前この形式なりました。作品に対して、「ランキング」として縦に並べる面白さもあれば、「同じカテゴリ」として横に並べる面白さもあるだろうという気持ちです。

良ければおつきあいください。

・作品の大小文字表記は(おおむね)Spotify基準です。

・作品名リンクから各種配信サービスに飛べます。

・国内盤が存在するものはAmazonリンクを付加してます。今の時代にもこんなにリリースされていることに感謝。

お気に入り

順不同、ジャンルでなく個人のフィーリングで分類しています。「この人はこの音楽についてこんな枠組みで聴く、並べるんだ」って捉えてもらえれば。プレイリスト片手にどうぞ。

■GROOVE

リズムに強く惹かれたやつ。

Sean Ardoin & Kreole Rock and Soul 『Full Circle』

Zydeco(ザディコ)の代表ミュージシャンらしい。ウォッシュボードと思わしきシッチャシッチャ鳴るパーカスと、スウィングするドラムスのグルーヴが最高。スタジアムホールのような録音もライブバンドとしての魅力を引き出しています。はじめてLos Lobos『Colossal Head』聴いた時を思いだす、こんなゴキゲンなアルバムは選ばざるを得ない。

どんぐりず 『4EP3』

群馬の音楽ユニットのEP。音楽の原体験にRIP SLYMEがいるのですが(突然の切り出し)、そこで感じたのは「どんな音楽でもラップを乗せて"J-POP"に出来る」面白さでした。枠組み(J-POP)の中で如何にかますか、枠組み自体をハックするか。そんなクールでユーモラスなスタンスです。どんぐりずにも同じものを感じている。『4EP3』はクラブトラックがJ-RAPに再構築されており、Remixでも客演でもないユニークな佇まいが楽しい。アシッドテクノ「NO WAY」から始まってドラムンベース「Oto mafia」に到達、「こんな感じ」と着地した4EPシリーズの流れに100点。

Editrix 『Editrix Ⅱ: Editrix Goes To Hell』

信頼と実績のExploding In Sound Recordsより、マサチューセッツ州のスリーピースバンド。ジャンクなギターと生々しいリズム隊にすっとぼけたボーカル……「スカスカ」と「無機質(3度の薄い和音)感」、ポストパンク流スキマ・バンドサウンドの黄金比。ハードコア的3竦みの対峙は好きもんにはたまらない奴です。何を言うより、トリプルファイヤーのギター鳥居真道さんがめちゃくちゃ聴いとる、この説得力よ。

■Lady Aicha & Pisko Cranes Original Fulu Mziki of Kinsasha

躍進著しいNyege Nyege Tapesの強力盤。まずYoutubeを見たんですが、こんなん勝てるわけないですよ。MOTHER 2で見かけたら間違いなく無視する。Konono No.1は皆連想すると思いますが、こちらはDTM的でハイファイなコンパイルが光っています。生音感は薄く、ゆえに異物感が強い。紐解いてみれば完全に四つ打ちアシッドテクノな「Mutangila」が最高です。同レーベルについては下の記事が、本グループについてはこちらの記事が詳しいです。

Little Sims 『NO THANK YOU』

『GREY Area』聴いた時イメージした最高の次作感。これを待ってたInflo。日本語でないラップを聴く時、自分の耳は8割トラックだけを聴いていて、ラップは「ある種のパーカッション」として脳処理しています。だからメッセージやフロウ的なものは全然理解できていない。そんな門外漢ながらも本作のノリは滅茶苦茶カッコ良いです。「Gorilla」クールすぎる。

音楽性は違うけども、佇まいや存在感としてはA Tribe Cold Quest『The Love Movement』に近いものを感じました。トラックとフロウ、それだけで成り立っている・聴かせきる。そのストイックさとタフさが何より彼女の説得力です。

Johan Graden, Ellen Akbro 『I get along without you very well』

THRILL JOCKEYからの逸品。音楽を聴くうえで「環境」と「音量」はその印象を大きく左右するものです。最初は寝るとき小音量で流していて、その印象は「落ち着いたジャズボーカル」くらいのものでした(SLEEP枠にいれようか迷いました)。だけどもヘッドフォンをつけて大きめの音量で聴いたとき、そのバンド演奏の素晴らしさに気付いた。

全体的に「後ノリ」の感覚をもっているのですが、ベースとドラムの抜き差しだけで永遠に聴ける強度と緊張感がある。すごいのはそれでいて完全にボーカルが主役である所です。このバランス感覚はリズム隊が極力手数を抑えているからだと思ってて、ゆえに拍頭の入りの緊張感がすごい。主役でないからこそ引き出された演奏の旨味、個人的にはヘッドフォン推奨です。そして「Love you, bye」後半のカタルシスはヤバい。実質「スロウコア・ジャズ」とか呼べませんか?本作についてはこちらの記事もぜひ。

■POPS

誰に聴かせても良い反応が来るだろうやつ。

beebadoobee 『Beatopia』

ロンドン出身Dirty Hitレーベル所属のSSW 2nd。とびきりタフでキュートなポップソングたち。なんだか昔懐かしいのにビックリするほどフレッシュに聴こえるのは、どこか宅録っぽい打ち込みによる親密な空気のせいか、本人の打算無きあざとさのせいか。後者でしょう。自分はと言えば「10:36」や「Talk」のオルタナギターにチョロくやられました。今年度もっとも「これ良かったよ」と友達に勧めたいアルバム。

→国内盤リンク

Leonardo Matques 『FLEA MARKET MUSIC』

ブラジルはミナスのSSW。「ヴィンテージ機材によるローファイ・サウンドとエバーグリーンなメロディが織りなす、記憶とノスタルジーのアンサンブル」とはタワレコの紹介文。MPBをルーツに、ローファイやソフトサイケの感覚で微睡に溶かしたM7の甘い音がたまらない作品です。その音の質感からインディロック好きも射程に捉えるはず。

今年のブラジル周りはMoons 『Best Kept Secret』、João Donato 『Serotonina』をよく聞いていました。後者「Bonsbons」のベースラインや本作「Tall, Tan and Young」は坂本慎太郎『物語のように』と横ならびに置けそうです。この人たちが遠い昔に広げた波紋の先に坂本慎太郎がいるわけですね。こちらの記事に諸シーンがまとまっています。

Zeal & Ardor 『ST』

スイスのミクスチャー・ブラックメタル・プロジェクトの3rd。メタルをほぼ受け付けなかった自分にも直撃する非常に巨大・強烈な1枚。ゴスペルやブルースすらブラックメタルの文脈で丸飲みした楽曲スケールは「プログレ」に近い。ハードコア・ソウル・インダストリアル・メタル。様々な音楽性が絡んでいるゆえに門外漢の耳にも届く。4/8/16ビートの絶え間ない往復、単調な進行をとにかく拒否する楽曲、それは娯楽的であり破滅的なグラデーション。単純に「Götterdämmerung」カッコ良すぎるだろ。

Sam Prekop and John McEntire 『Sons Of』

好き者にはこの名義だけで身を乗り出してしまう。シカゴ音響派の雄による、とても人懐っこくて魅力的なクラフト(お手製)テクノ的な何か。GROOVE/POPSどちらの枠にいれるか迷いましたが、この魅力的な一枚からシカゴにいく人がいたらと思ったのでコチラに。

モジュラーシンセ使いはSam Prekopソロの前作『Comma』の延長線にあります。兄妹作として是非聴き比べてほしいですが、本作は「シーケンスの反復の心地よさ」と「リズムのベース構築がJohn McEntire」も加わり、グルーヴの魅力が倍増しています。ある種のクリックハウスのように、腰というより頭のなかをシェイクするような心地よいリズムが全体を覆っている。個人的には改めてJohn McEntireのドラマーとしてのセンスに惚れ直す逸品です。

Aphex TwinやBasic Channel、80年代日本電子音楽の延長にありながら、どのシーンにも属さない自由な佇まいは、まさに「シカゴ音響派」の魅力。クラブでもフェスでも鳴らない音楽、それは例えば生活のそばでふと流れているのが相応しいのです。

→国内盤リンク

Nilüfer Yanya 『PAINLESS』

ロンドンのSSW 2nd。とにかく「the dealer」「stabilise」愛聴してます。時系列のIFとして、THE xx『xx』のあとにRadioheadが『In Rainbows』を作っていたら、みたいな落とし所。いやこれは適当いいました。ともかく明らかに2000年代以降のギターロックの感じです。90年代の一時期にあったゴッタ煮録音とは根本の美学から異なる、必要な音の必要な部分しか鳴ってない音。「stabilise」の単音フレーズの重なりにThe Drums浮かんだ奴全員同世代説。

→国内盤リンク

DAWES『Misadventures Of Doomscroller』『Live from the Rooftop』

フジロックでのライブも忘れられない、LAのロックバンド8th/ライブアルバム。また突然の切り出しですが昔The Pillowsのインタビューに「今作はオルタナ強めで」みたいな発言があって、強めたり薄めるもんなのかと思いました。でもDAWESを聴いてるとその感覚がよく分かる。ルーツを継承するか一捻りするかの姿勢。どちらも素晴らしい行為ですが、Allman Brothers BandがSANTANAやってるよな「Ghost In The Machine」だったり、本作のDAWESは"オルタナを強めて"いる。1曲目の組曲展開から泣けます。本2作はDAWES最良の入門盤として勧められます。

→国内盤リンク

Bonobo 『Fragements』

bonobo5年ぶり7thは2作連続UKチャート#5を飾りました。チルなR&Bからクラブアンセムまでを1枚で広げていくスケールは「POPS」枠が相応しいでしょう。ベストトラックは「Otomo」ですがフジロックで観たときの感想記事に譲ります。

本作はPitchforkが「オリジナリティに欠ける、イージーリスニングの現代版、贅沢なローファイ・ヒップホップ」と5.4つけていました。まぁ分からなくもないですが、音楽にはその歴史の上に積みあがってきた「クオリティ」(技術)の観点が間違いなくあり、そこをガン無視するのは価値観が合わないです。まぁこの辺は浮き彫りにしたいものの違いですね。

→国内盤リンク

■INDIE

インディっぽいやつ。グラミー賞でいう「オルタナ」部門くらいフワッとした定義。

Flying Squid 『Your Happy New Eyes』

今年のイチオシインディ。2020年でいうPet Shimmers枠。一曲目のチープなソフトシンセとそれに乗っかるギターソロ聴けばわかるはず。取り繕った笑顔とユーモアの下に寂しさが溢れてるようなアレよ。不安定すぎる「golden」、めちゃくちゃ思い切った音像の「addicted to guilt」。バンドメンバーが揃っていないのにインディロックやろうとしてるタイプの宅録の面白さが詰まってます。

DIIV 『Live at THe Murmrr Theatre』

2017年のライブ公演を収めた作品。ダイヴは一部世代にとって、「好き」よりいっそ「美意識」みたいなものを植えつけた、そんな存在です。シューゲイザーとドリームポップを混ぜこんだ白昼夢を、80sクリーンコーラスギターで駆けていくあの景色。インディーロック。Captured Tracks。あの頃Beach FossilsやWild Nothingといった記憶たち。

しかしそんな時代ももう一昔で、それぞれが大人になりました。そして本作にはそこにあった魅力の一端と、歳を重ねての円熟がある。本演奏は原曲よりも落ち着いた暖色の質感を映し出しており、楽曲自体の良さが際立っている(「Wait」の轟音ギターがサックスソロに!)。ギターポップ感が薄れてエバーグリーンな温もりへ。より永遠に近づいた。あの頃打ち抜かれた自分たちと同様、次の世代にもこの"美"が受け継がれるだろうと確信させる一枚。

Superchunk 『Wild Loneliness』

インディロック永遠の良心12th。1曲目のストリングスはOwen Pallettで、Teenage Funclubの面々、R.E.M.のMike MillsにSharon Van Ettenもいる。この佇まいに思い出すのはJim O'Rourkeプロデュースの『Come Pick Me Up』ですね。ストレートな4人のバンドサウンドへ、自然にホーンやサックス・弦楽が流れこむこの豊かさ。端的に愛してる。

ベストトラックは「This Night」。アウトロでリフレインする「Take me out tonight」、笑いながら涙を流して駆けるような。そこから続く「WIld Lonliness」の流れ。自分が思うインディロックの全てがここにあるし、映画で言うと『ウォールフラワー』です。

→国内盤リンク

the hatch 『shape of raw to come』

札幌在住のジャンル不定形オルタナロックバンド2nd。コード感だけ聴くとKing Kruleといった姿がうかぶものの、ソロのフレージングは完全に逸脱しているし、コレと言えそうでどれでもない。陽でも暗でもない無機的な激情を掻き回して引きずり飲みこむ、うねりの時間を収めた怪作。ベストトラックは「in September」。

FRUEにてライブも観ましたが、会場の音響も特性もあってかもっとドロドロしたサイケ・カオスで、かつベースは完全にハードコアの勢いで来ており、音源とまた印象の違う強烈さでした。昨年のkumagusu 『処夏神経』といい、ライブアルバムのリリースも期待大。

→国内盤(というかCD)リンク

Oscar Jerome 『The Spoon』

前作を年間ベストに選出した際はTom Mischと並べられていましたが、よりダークで混沌とした本作でもって比べる人はいなくなるでしょう。ヒップホップ的でボトムの太いリズム、ネオソウルやジャズの進行感をチルでなく醒めた眼差しみたいな現実との距離感として捉えた楽曲センスがカッコイイ。ベストトラックはカッコイイ突き抜けて「ヤバイ」にいっちゃってる「Feed the Pigs」。アプローチは違いますがこの曲のカオス(特にアウトロ)をthe hatchと並べたかった。

Duster 『Together』

スロウコアの代表格バンド、まさかの再始動・謎の超再生数・復活作から3年での4th。前作はわりと大味でそこまでハマらなかったけども、本作はかなりDusterを感じます(全作方向性が違うので何が「ダスターっぽい」のかは実は難しいですが)。

本作は音のボトムが太くなったこともあり、とにかく重い。1曲目のギタープレイなんて、トーンはともかく楽譜とやってる事だけを見ればSleepあたりのストーナー・ドゥームに近い。ファーストのローファイは宙に消え、あの中音域のスペースロックは重力に屈した※。気だるい。GROOVEでもいい作品ですが、肝はその重さから来る情感だと思うのでコチラに。

さて、本年度はCodeineも未発表録音を『Dessau』としてリリースしました。「2022年間ベスト」と銘打った記事にDuster、Codeineと並べられるこの奇跡よ。口角が上がらざるを得ない。ありがとうNumero Group。

※bandcampに「13-song exploration of comfortable, interplanetary goth.」の記載があって、ファーストを想いすこし感動してしまった。

■CLUB / ELECTORONIC

電子音楽的なやつ。

Al Wootton

TRULE主宰者。超好きなダブテクノ。2022年は 『Cellers Spring』『Alandazu』『Wyre』『Artefacts』のEP4枚、そしてMoritz Von Oswald Trio feat. Laurel HaloのRemixと凄いリリースラッシュでした。いずれも愛聴しましたが、『Cellers Spring』『Wyre』は純ダブテクノ、『Artefacts』はアシッドテクノ味もある印象です。各EPをコンパイルしたプレイリストを本ブログの年間ベストとして登録します。

Fracture 『Slow Astro Vol.2』

UKのAstrophonicaレーベルのミックステープ。サブスクからだと分かりませんがVol.1 / Vol.2に分かれており、「Qualia (Slow Mix)」から始まるVol.2がより最高です。タイトル通り「楽曲の遅回し」をテーマとしたミックスですが、スロージャングルから成る音空間は単純にひたすらドープ。

Awe Kid 『Body Logic』

Sine Language主催者。俺が好きなIDMやブレイクビーツの感じとはコレ。レーベルはAtomnation!ドラムンからアンビエントを行き来し広がっていくサウンドスケープはさながらクールなゲームサントラ。

■SLEEP

寝るとき・静かな時間にお世話になったやつ。寝るとき音楽をかけるリスナーです。共感されるか分からないんですが。眠りに落ちたあと一瞬覚めた時に音楽が流れていると、たまに溶けあうくらい楽曲に引き込まれます。半覚醒の没入。感覚と楽曲の溶解。この感覚・時間がとても得難く好きで、SLEEP枠はそんな瞬間を得られた作品が並んでます。

石橋英子 『For McCoy』

ユニオンでこんな作品あったっけと手にしたJim O'Rourke『Disengage』('92)が初ドローン体験でした。どこに感動したかを覚えていて、寝るとき再生していたDisc2の中盤、電子音が浮かびだし、CDの破損個所を何度も読み取るように崩壊を循環するシークエンスです。主として和音進行で音楽を聴いているタイプのリスナーですが、ココには確かに和音でない純然たる「響き」に何かが宿っていた。

本盤でそんな記憶を思い出しました。まずはバンド編成の「Ask Me How I Sleep at Night」(なんて素敵なタイトル)から関係を築きましょう。Gt. Ba. Jim O'Rourke、Dr. 山本達久による、『Drive My Car』サントラの延長線にある優雅で繊細なインストです。

そしてその拡大版が前後半35分におよぶ「I Can Feel Guilty About Anything」。9:00 - 12:30くらいのドローン・ノイズパートからつづく雑踏のオーケストラみたいな景観。そして19:30から流れていく静謐なドローンのハーモニー。映画の長回しにて、市街地の喧騒と自身の心情が、剥離と同化を行き来する感覚。和音進行でない、純粋な「音の響き合い」と「流れ」による感動。音楽の深淵をのぞかせてくれる一作でした。

Picnic 『Creaky Little Branch』

生音とグリッチによる、「面影」の語を強く想起させるアンビエント。なんとなく2000年代初頭のエレクトロニカも浮かんできます。「Sequins」なんかは特に響くリスナーが多いんじゃないでしょうか。全体を通して音が膜のような「面」となっており、突起のない柔らかさで揺れ動いていきます。そこにグリッチ音が楔を打つ。時に不安定な響きを持つ本作を聴きながら寝付くことで良い夢を見れるかは分かりませんが、眠りに就くまでに何かをリセットしてくれる、そんな作品です。

Shuta Hiraki 『A Wanderer』

断片的なサンプリングが強く印象に残る、映像的なミュージックコンクレート、アンビエント、ドローン(たぶん)。本作は、サンプリング音――ある空間の断片が聴き手のおぼろげな記憶の欠片を集めて、後はそれぞれの頭のなかで景色の動きが捉えられていく、そんな構成を感じました。

全体的にピアノの旋律が印象的ですが、例えばM7のような明確に情感を伝えるコードには踏み込まないよう、曖昧たるよう注意深く音が選ばれています。その中で「A Wanderer」の1:20~はギリギリ美しい和音が(脳内補完すると)感じられる。でも3:40くらいから聴いたことのない和音もとい音の重なりが鳴っていく。どちらも本作のベストシーンだと思いますが、ここで自分の耳は先に書いた和音進行の価値観を反転して、後者のほう、何か分からない、名前のついてない響きの方に感動します。音楽って不思議。

AOTY

フィーリング云々ぬきにともかくコレ凄く良かったと勧めたい・語りたいやつ。

TOP15

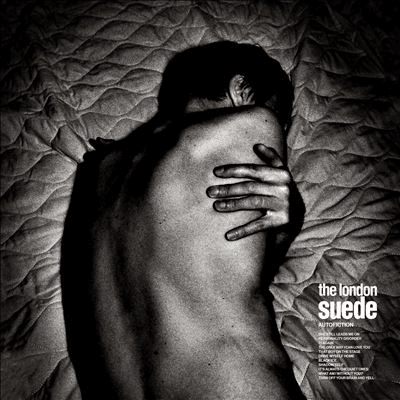

15. Suede 『Autofiction』

再結成バンドでも群を抜いて充実の活動をしていたスウェードですが本作は本当に突き抜けてきた。1曲目の「She Still Leads Me On」から優勝です。このパワーポップ的ですらある音楽性は、別に初期や中期のなぞりでも無い。だけどどう聴いてもSUEDEで、そして圧倒的に瑞々しい。

思い出すのはManic Street Preachers『Postcards from a Young Man』、あるいはR.E.M.『ACCELERATE』。大ベテランのフレッシュすぎる快作。その原動力は例えばR.E.M.なら「怒り」によるものでした。でも本作にはそうした根拠は特にない。ただ謎の全能感をもってシンガーは歌っていて、大仰なコーラスと華やかなバンドサウンドだけがそれを全肯定し支える。これはどんなに歳を重ねても「あの時」をまだ手に掴めると心から信じる、ロックスター的な虚構。だけど音楽の説得力に根拠はいりません。いかに鳴らす方が確信を持って、聴き手がそれを信じられるかどうか。55歳となったブレッドの声が昔と変わらぬ形で裏返るとき、僕らは確かに永遠を見る。

→国内盤リンク

14. Jack White 『Fear Of The Dawn』

ベテラン快作2。White Stripes以降の最高傑作です。全楽器を一人で手掛けたことによって創造性が爆発し、1曲目から一切の遠慮なくただひたすらジャック・ホワイトがジャック・ホワイトしている。宅録というにはハイパーすぎるその様は、在りし日のPrinceも想起します。

ジャック・ホワイトのギターって、フレージングどうこう以上にリズムと音響だと思ってます。質量と圧。存在感。決して泣きのブルーズには向かわない、巨大な音響としての歪み。そしてチートなのは声質もギターソロくらいキレてるところ。この人が好きだったと思いだした最高の一枚。

→国内盤リンク

13. 大石晴子 『脈光』

大阪生まれ神奈川育ちSSWデビューアルバム。下の記事以上に書けることは特にないんですが、この日本語のメロディ感覚に対して素直に戸惑いも感じます。2010年以降の日本語ラップにも違和感が強くて、と思えば本作にも平然と差し込まれるので「やっぱりそれが普通の感覚なのか」と驚いたり。言葉はほとんど詩のようで、歌詞として本当に自由です。詩を音楽にする中でこうなったのか、その順序は分かりませんが。

そして確かに惹かれてもいる。ここには違和感と息吹がある。SUEDEもJack Whiteも最高でしたが、仮に作品を並べていくなら、こんな順に並べたいと思いました。

→国内盤(というかCD)リンク

12. Sorry 『Anywhere But Here』

サウスロンドン勢の中でも、捻れたセンスを持ちつつ明確に「ポップソング」を志向している人たち2nd。この辺のバンド全般の録音にもっと素っ頓狂か強靭を求めたい気持ちがあります。本作も、元々は最高に痛快ポップな1曲目「Let The Lights On」だけベストトラック記事に挙げる予定でしたが、くり返し聴くうちに印象が強まっていった。寂しい、鬱屈まではいかないアンニュイさ。これは確かにこの録音が合っている。

「There Are Many People...」の盛り上がりに欠けたアウトロ。「Step」「Closer」。控えめながら明らかにオルタナ的なサブメロディを絡ませるリードギター。ポップを灯台に、アルバムはどんどん煮えきらない場所に落ちていく。その終着点たる「Screaming in the rain」が枯れ沁みる。これはKing Krule『Man Alive!』に書いたような、不感やマイナスの表現たち。生ぬるい生活。そんな表情をもった好盤。

→国内盤リンク

11. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul 『Topical Dancer』

Soulwax主宰のレーベル〈DEEWEE〉より到着したベルギーからの刺客。不思議なディープさのある謎のエレクロト・ファンクです。今まで意識してなかったツボを押されました。Princeを好きになったときと似ている。派手な音色は一切ないストイックな作りながら、非常にポップだとも感じさせるセンスの高さに痺れる。「It Hit Me」の音響覚醒感はそれこそ『Sign "O" the Times』の現在進行形の趣では。

→国内盤リンク(対訳なし)

10. Meshuggah 『Immutable』

今年は彼らに出会うことでメタル元年となりました。自分の上半期とはメシュガーであり、Spotifyの年間再生時間も1620分でトップだった。その出会いについては、別途「Mr. Childrenとスピッツ聴いてたリスナーがMeshuggah聴くようになるまで」みたいな別記事を用意しているのでこうご期待(?)。

ここでは軽くふれますが、本作の個人的ベストトラックは「God He Sees In Mirrors」です。間奏、誰のどの拍を信じればいいか一切分からないバンドサウンドと非人間的なギターソロ。脳回路に異物をねじ込まれる感覚、逆にAIが到達しえないだろう領域の音楽。すげぇ。絶対コピバンしたくねぇ!!来年のメタル開拓も楽しみ。

→国内盤リンク

09. Spoon 『Lucifer On The Sofa』

スプーンは「音響派」と「本格派」の2面を使い分けますが本作は後者のやつ。単純に楽曲強度が非常に高く、ソングライティングの完成度は過去最高では。確かにインディシーンの注目度が落ち着いた現在にあって『Hot Thoughts』のような一撃を求める気持ちはありました。でもこの"AOR演るAC/DC"みたいなその存在はやはり無二。1曲目の音から最高過ぎる。「On the Radio」間奏の打ち付ける鍵盤とギターカッティング。部屋の空気ごと振るわせられるのでスピーカー爆音推奨。

「SATELLITE」にて「僕の方が君を愛してる」と連呼して突入する、音像が膨張するような間奏とギターソロにはVo. Britt Danielのロマンティズムが溢れている。そこから表題曲で「君の最後のタバコ 君の物だったレコード・カセット そのすべてに僕はしがみついてる」と歌うわけですよ。う~んハードボイルド(?)、たまらねぇ。Adrian Sherwoodによるダブ・リコンパイル、On-U SoundつながりでHorace Andyのダブ盤『Midnight Scorchers』もナイスリリースでした。

→国内盤リンク

08. Alex G 『God Save The Animals』

3年ぶり9th、20代最後の作品。すごい数のエンジニア・クレジットのとおり各スタジオから自宅までを転々としながら作成されていますが、どこまでも「Alex G」でしかない一作。面白いのがパン振りと音の重ね方で、例えば一本で十分だろうアコギを左右異なるパートで重ねてます。宅録出のソロ合唱的その配合が、らしさの一因かなと。必要最小限の音しか鳴らさないなんて美学はない。SPOONとは真逆です。

ベストトラックは自由な筆使いからいつの間にかエレポップに辿り着く「No Betterness」。あるいはグランジシューゲとシンセポップを不思議なパッチワークでまとめあげた「Blessing」。端正な楽曲に変声ボーカルや不協和音の異物が混ざりこみ、それがむしろ美しい。そんなインディ然とした音感覚なのに音のボトムはメジャーに近く太い。メジャーシーンとインディを繋げる緩衝地帯であり、ほかに誰もいない場所にいる。聴けば聴くほど面白く凄い、そして孤高なアルバムです。

→国内盤リンク

07. The Smile 『A Light For Attracting Attention』

Radioheadのトム・ジョニーが新バンドで始動した話題作。一番の動機は「もっとパッと作ってバッとライブしてサッとリリースしてぇ」でしょう。Tom Skinnerがその創作スピードを支えている。

重荷を払った解放感が「You Will Never Work...」に溢れていますが、基本的な作曲はトム、ジョニーの諸作から大きな変化はない。「The Same」は『Anima』、一部のギターフレーズ運指は『AMSP』ゆずり。二人の最良の瞬間も収められてます。「Speech Bubbles」の後半部(3:15)はジョニー、「Open the Floodgates」はトム進行の名曲。本作にイマイチのれない方は「Speech Bubbles」から再生することをオススメしたい。一曲ごとに耳を研ぎ澄ませて聴くべき瞬間のある快作です。

先日ライブ盤もリリースされましたが、本当にトムが活き活きとしていて笑顔になります(何目線?)。「A Hairdryer」では"轟音パート"すら手にかけててブチ上がる。たしかにフィルにこの感じはなかった。どこまでこの活動が続くか不明ですが、Tom Skinnerがリズムを先導し、そこに二人がセンスをぶつける展開も期待しています。来日、信じとるから……。

→国内盤リンク

06. Gilla Band 『Most Normal』

元Girl Band。本ブログではライブ作を取りあげています。相変わらずの、ロックに不感症なのにロックを演ろうとするような怪作。特に本作は電子音的な要素が強くてより異形さが際立っている。

「健康に悪そうな音楽」という形容をたまに見ます。この音もそう言えそうですが、まず栄養素がない、そもそも食べ物でない感じがある。摂取するものでない。これは耳に襲いかかってくる異物であり、リスナーは五感で対峙する必要がある。正しく黎明期のポストパンクであり、異常発達したノーウェーブ。

4年に一度くらいのスパンがあるのに、毎回このテンションの作品が届くことに驚嘆を禁じ得ない。ファーストを聴いた時、1,2作出して自然消滅するタイプのバンドだなと直感的に思いました。そこから10年。彼らは完全に正気です。

→国内盤リンク

TOP 5

05. Sam Gendel & Antonia Cytrynowicz 『LIVE A LITTLE』

サム・ゲンデルが11歳の少女とのセッションから作り上げた異形の歌ものアルバム。セッション後改めて彼女の歌を録音・完成させたようなので、即興ではなく「非常に親密な形で得たボイスサンプルを卓上で楽曲にした作品集」が正しいか。

『DRM』の頃から楽曲の輪郭(すでに在るものの形)をグニャグニャ変形させる人という印象があります。全ての具体を抽象や不定形に近づけようとする。それらがこの(実質的に)匿名の少女のボーカルと混ざり合ったことで極致に至った。『空中キャンプ』『空洞です』あるいはMac Miller「Surf」に"ある種の気分(ムード)を完璧に捉えている"と書きましたが、本作もそれです。Frank Ocean『Blonde』とは異なるアプローチで似たフィーリングを獲得している。

所謂「傑作」ではなく、例えばもっと外部クレジットが増えればその完成度が高まったのでしょうが、そうでないからこの閉鎖的で親密な空間が生まれた。不思議な時空間にある架空のジャズバーのような。ある美学を持ったミュージシャンが作りあげた空間、新しい形容句、つまり表現。

→国内盤リンク

04. 岡田拓郎 『BETSU NO JIKAN』

逆にこちらは凄まじい客演陣です。岡田拓郎。ゲスト参加やクレジットからその才能を把握しつつも、今までその主作品はそこまで引っかかっていなかった。それは自分の音楽の聴き方?に由来していて、音楽が根源的に持っている美しさに、その人の出汁(もっといい言葉なかったのか)が滲み塗られて"しまって"いるものが好きなんです。特にSSWや歌ものについて。この人の音楽は、ものすごい純粋な真珠のようで今まで接点を持てなかった。実際「Moons」の歌詞も、楽曲の美がまずあって、絶対そこを阻害しないよう慎重にただ言葉をのせている印象をやはり覚えます。

ただ本作には一気に圧倒されました。ピアノロール的な音符の重なりや調和とは異なる、質感や空気感の作曲。なにより、この客演陣に対して、人間すべて「音楽」の基に同列といわんばかりの演奏編集感覚にはバリバリ思想(出汁)を感じました。クレジットはbandcampが分かりやすいです。とにかく濃密な音楽的インタビューが多いのでぜひ。

→国内盤(というかCD)リンク

03. 宇多田ヒカル 『BADモード』

どう聴いても傑作ですが、リスナーごとに評価・位置づけが異なるでしょう。自分は『初恋』のパーソナルのド深さによって初めて宇多田ヒカルに焼き尽くされましたが、本作の歌詞は、もう生活の次元が一段階ちがって非常に遠いです。貴族くらいの言葉が浮かぶので、そこだけ好き・嫌いでみれば嫌いまである。代わりに、一撃(一行)でインファイトしてくるパンチラインが過剰動員されてバランスが保たれている。そうしたパンチラインを、日本語の歌詞・歌唱におけるマスタークラスの運動神経でもって歌い放つところに今の宇多田ヒカルの凄みがある。この「凄み」をどう捉えるかがデカいと思います。すくなくともポップス的なふと聴きたくなる感じ(『Fantome』)、ある時死ぬほど聴きたくなる(『初恋』)フィーリングを、自分は本作に感じない。ただ傑作かと問われれば傑作。

2006年の彼女(23)は「去年より面倒くさがりになってるぞ~~」(Keep Trayin')という微笑ましい歌詞すらあの切実なハイトーンで歌ってました。本作は完全にコントロールされています。エモーションを完全に俯瞰している。個人的ベストトラックは「Time」で、「大好きな人にフラれて泣くあなたを慰められる only one である幸せよ」のラインは『初恋』にもあった120%のヒカルーーの恐るべき俯瞰形です。

もちろん、各プロデューサーの存在も忘れてはいけない。「SSWの気質」と「サウンド」からポップスは成り、そして時代は常にサウンド側と並走するんですよね。でもライブアルバムを聴くと、いやこの人はこの人の才能だけでも永遠にトップじゃねぇか……?と思わされます。天才はいる。ここに。

→国内盤(というかCD)リンク

02. Alvvays 『Blue Rev』

こんな良いアルバムがあっていいのか?イデアすぎる。本作は初期衝動も過ぎただろう3作目で、在りし日のThe Pains of Being Pure at Heartと同じ奇跡を起こしている。一曲目「Pomeranian」の音像、アーミング奏法、そして理外のCmM7(たぶん※)とアウトロのギターソロだけで死んでしまった。今年いちばん良い曲はコレです。

死ぬほどユニークで素晴らしいサウンドミックスは、Alabama Shakes以降ここ10年の音楽の進化の立役者たるShawn Everettによるものです。本ブログでもお馴染みですね。プロデュースも担当した本作では、ハイファイでローファイ、立体的にボヤけている、そんな本来成立しないはずの新しいドリームポップ・シューゲイザー像を完成させました。

魔法陣グルグルに「起きてても見られる夢だ オレたちが作ったんだよ」という好きなクサ台詞があるんですが、本作は正にそれです。聴いていると、愛しくて切ない瞬間が走馬灯のごとく駆けていく。これは立ったまま見れる白昼夢。DIIV『Is the Is Are』('16)に連なる傑作であり、120点の曲書けるバンドが巨匠とともに120点のアルバムを出した。つまりマスターピースであり、金字塔です。年間ベスト国内盤デザイン賞もあげます。

→国内盤リンク

※下属調のサブドミナントマイナーを突然放り込むからここまで劇的なのか?景色が一瞬で塗り替えられるような響きに感動してしまった。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

1位はこちら。

01. Big Thief 『Dragon New Warm Mountain』

4ADはUSフォークバンド5th。今までの印象は、「"Not"は確かに熱いですね……」くらいでした。素地がフォーク(反復で展開)寄りのバンドなので、どちらかというとカントリー(変化で展開)を愛する自分にはメロディも印象に残りづらくて。だけど本作で一気にグッッと掴まれてしまった。

まず始まり方が良すぎる。トラディッシュナルフォークに始まり、そのままPavementがBattlesとセッションしたようなユニークすぎるオルタナアレンジの「Time Escaping」に雪崩れ込み、次の「Spud Infinity」でフィドルととともに一気に外へ、カントリーへ向かう。このバンドの自由さにやられた。

そしてAlvvaysに続いて本作も、核となる「Time Escaping」「Little Things」「Blurred View」「Simulation Swarm」がShawn Everettなわけです。この辺は下の記事が詳しいのでぜひ。

とにかく語るべき曲は多く、「Sparrow」の美しすぎるコーラス、ダブ寄りポストロックの重さを持つ「Flower of Blood」「Blueerd View」の流れ、シンプル良い曲すぎる「No Reason」……とここには書ききれない。年末までサボらず単独記事に分けて書くべきだった。本作だけクソ長くて申し訳ない。

単純に傑作ですが、何故1位なのか一言でいうなら、今年一番素敵だったバンドだと思うからです。まさにこのアートワークどおりというか、本作はバンドの得難い空気感も良く録られてると感じるんですよ。ここには"磁場"がある。声を掛け合って何かを始めるときの息吹が、彼女らの言葉でいえば「魔法」がある。そのフィーリングを1位としたいです。

来年も良い年となりますように。

今年は出来ればベストトラックみたいな記事も簡単に書きました。よければどうぞ。ひとまずお疲れさまでした!

サポートがあると更新頻度が上がります。