Reflections on The Uses of Argument『論述の技法』省察録(3)

第3回 “layout arguments”

さて、トゥールミンの『論述の技法』の省察を続けるが、彼の方法には二つの特徴がある。一つは論述が主張の有効性を検討する方法は分野によって違う、という分野依存性(field-dependent)と論述の仕組みをレイアウトで図示したことである。分野依存性は認識論の問題としてこの省察録では深く議論していくが、彼の名前が広く作文法として広まったのはなんといっても論述を図形レイアウトで説明する仕組みを提案したことであった。この仕組みは非常に強力でかつ論述の本質を明確に捕まえているので紹介をしたい。

『論述の技法』をつかって論文の書き方を指導している人や組織によっていろいろな種類のレイアウトが提案されているが、筆者が長年つかっているのはPurdue UniversityのOnline Writing Labのものである。アメリカの大学でトゥールミン型の論述技法が普及したのはここ40年ほどであるが、それと同時に博士課程をもつ総合大学はライティングセンターを開いていった。なかでもインターネットでの検索で上位にくるのはパデュー大学(Purdue University)のOnline Writing Labで、確かによく出来ている。サイトで掲げられているミッションステートメントがすばらしいので翻訳しておいた。

ミッション

Purdue On-Campus Writing LabとPurdue Online Writing Labは、学内での相談、オンラインでの参加、コミュニティへの参加を通じて、スキルレベルに関係なく、利用者がライターとして成長するのを支援することを目的としています。ライティングラボはパデュー大学ウェストラファイエット校のキャンパスでサービスを提供しており、地域の識字率向上イニシアチブと連携しています。Purdue OWLは、オンラインの参考資料やサービスを通じて、グローバルなサポートを提供しています。

このライティングラボでのトゥールミンモデルの説明を紹介したい。

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/academic_writing/historical_perspectives_on_argumentation/toulmin_argument.html

トゥールミンメソッドとはなにか

トゥールミンは論述の仕組みを次の6つの要素に分解した。

claim

grounds

warrant

qualifier

rebuttal

backing

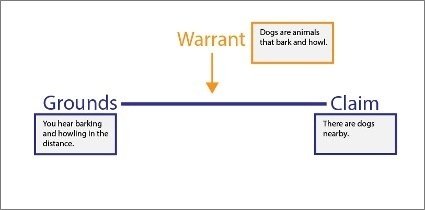

トゥールミンメソッドの習得は、まず次の3つの根本的要素がどのように関係しているかを図によって理解することから始めよう。

claim(主張)

claimは、著者が聴衆に対して認めてもらいたい主張である。

grounds(根拠)

根拠とは、主張を支える証拠や事実のことである。

warrantワラント

ワラントとは根拠と主張を結びつけるときの前提であり、明示されているときもあれば暗黙の時もある。

さて論述の用語であるがclaimを主張と訳す。一方groundsはグラウンドとカタカナにすると論述において主張が有効であることを主張するという感じがよわまるので、根拠という漢字を当てることにする。さてwarrantであるが、辞書を引くと逮捕礼状等の意味が出てくる。決して間違いでは無いのだが、もっと一般的に主張と根拠の結びつけを見てあるいは聞いて、納得がいく心の状態なので、カタカナでワラントとした。新しい言葉として覚えて欲しい。以上をlayout argument 図解論述にすると上記のようになる。これはパデュー大学のサイトにあるものだ。

これは「近くに犬がいる」と主張する場合の論述行為(argumentation)をレイアウトしたものである。このレイアウトは次のように読む。

犬が近くにいるという主張をするために、吠え声や遠吠えが聞こえることを認めることで、証拠と具体的な事実、つまり主張の根拠(grounds)を提供する。犬が吠えたり遠吠えしたりすることを知っているので(つまりワラントがあるので)、犬が近くにいると主張することができる。こんな論述行為のみで学術論文を書けるか、と思うだろう。実はまだ書けない。だが、まずこの図でしっかりと基本の論述の仕組みを理解したら、これを拡張していく。

もう少し学術的なアプローチで、このレイアウトを使う例が紹介されている。授業でオンラインコミュニケーションについての論述文を書く課題が出たとする。著者はオンラインコミュニケーションを行ったり、それに関する研究論文を読んだりしていて、オンライン・コミュニケーションが人間関係にどのような影響を与えるかについて十分な研究がなされていないので、さらなる研究が必要であるという主張をする論述文を書くことにした。ある研究論文をよんで、課題を書く学生は、その論文に技術的および人口統計的な考察が欠けていることに気がついた。研究に複数の視点が欠けている場合、より多くの研究を行うことが有益であることが分かっている(これがワラントである)今後さらなる研究が行われるべきであると主張をすることにした。これを論述レイアウトにあてはめてみる。それが以下の図である。

根拠: Cummingsらの論文では、電子メールによるコミュニケーションは、個人的な関係を維持する手段としては劣ると論じています。しかし、彼らの研究は、技術的、人口統計的、あるいはモダリティの制限を考慮に入れていません。

ワラント: ある視点が欠けている場合、その主張を証明するために、より多くの調査を行うことが有益である。

主張:オンライン上のやりとりが人間関係にどのような影響を与えるかをよりよく理解するために、コンピュータを介したコミュニケーションに関するさらなる研究を実施する必要がある。

さて、論述文がこれだけだと、学術的深みが感じられない。説得力も弱い。そこで、新しく3つの要素を付け加える。しかし注意することは最初の3つの要素をしっかりと確定して、次の三要素を必要に応じて伝えるようにするのだ。

新しく加える三要素は

backing,

qualifier

rebuttal

backing: 多くの場合、ワラントは暗示的であるため、裏付けでワラントを正当化する具体例を示すことが必要となる。裏付けと訳す。

qualifier: これは主張がすべての状況において正しくないことを示す。文法用語では修飾子という訳語が割り当てられている。論述文において、”presumably"、"some"、"many "などの単語を文章に加えることで、主張をのべている論文の著者が自分の主張がいつも正しいとは限らない場合があることを知っていると聴衆(読者)に理解させる。文法用語としての修飾子とは他の単語やフレーズの意味を制限するフレーズをいう。論述の仕組みの中でqualifierの意味と少し違う。論述にふさわしい訳語を探すことは難しい。文字にならないワラントを使った推論が行われて、そのプロセスが短いフレーズとなって現れる。ワラントに続いて、qualifierもカタカナでクオリファイヤとして使っていきたい。

rebuttal: 反論は、その状況に対する別の有効な見解があることを認めることである。

さて、これらを考慮して六つの要素から構成される論述の仕組みのレイアウトは次のようになる。

日本語にしてレイアウト図をつくってみた。CMCはここで行われているカミングス達の研究を指す。

詳しく見てみよう。

それぞれの要素の内容を考慮して、論述行為をおこなってみると、たとえば、このような流れになる。

根拠

カミングスらの論文では、電子メールによるコミュニケーションが個人的な関係を維持するための手段として劣っていることを論じています。しかし、彼らの研究は、技術的、人口統計的、またはモダリティの制限を考慮していない。

裏付け

文献を徹底的に調べた結果、CMCが個人的な人間関係に及ぼしうる影響を明らかにするためのさらなる研究が行われていないことがわかった。

ワラント

論文にある視点が欠けている場合、その主張を証明するためにさらなる研究が有益である。

クオリファイヤー

ということは、どう考えても.

反論(このトピックについて、まだ発表されていない新しい研究がみつからない限り)。

主張

オンライン上のやりとりが人間関係にどのような影響を与えるかをよりよく理解するために、コンピュータを介したコミュニケーションに関するさらなる研究を実施する必要がある。

これをどのような論述になるのかを実際にやってみる(論述行為をおこなう)。

カミングスらの論文では、電子メールによるコミュニケーションが個人的な関係を維持するための手段として劣っていることを論じています。しかし、彼らの研究は、技術的、人口統計的、またはモダリティの制限を考慮していない。そこで関連する文献を徹底的に調べた結果、カミングスらの論文では、個人的な人間関係に及ぼしうる影響を明らかにするためのさらなる研究が行われていないことがわかった。

(ワラント) 論文にある視点が欠けている場合、その主張を証明するためにさらなる研究が有益である。

(クオリファイヤー)ということは、どう考えても.

従ってこのトピックについて、まだ発表されていない新しい研究がみつからない限り、オンライン上のやりとりが人間関係にどのような影響を与えるかをよりよく理解するために、コンピュータを介したコミュニケーションに関するさらなる研究を実施する必要がある。

と言う文章となる。さて、ここにおけるワラントとクオリファイヤーは、論文の主張の正しさを主張する推論となっている。

この推論はどのような性質をもつものであろうか?ここが『論述の技法』の主題なのだ。この問題に関しての解答の方向性をトゥールミン自身が書いた『論述の技法』改訂版の前書きが示している。次回はそれを見ていこう。

まとめ

論述行為は次の6つの項目を実行することで行われる

claim:主張

grounds:根拠

warrant:ワラント

qualifier:クオリファイヤ

rebuttal:反論

backing:裏付け

ワラントとクオリファイヤをつかった推論の性質を考察することが『論述の技法』のメインテーマである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?