太田記念美術館「月岡芳年 月百姿」感想と見どころ

1.概要

太田記念美術館で開催されている「月岡芳年 月百姿」を観てきました。「血みどろ絵」で知られる月岡芳年ですが、今回は抒情的な魅力を味わうことができました。

月岡芳年(つきおかよしとし 1839~92)は、幕末から明治時代前半にかけて活躍した浮世絵師です。月岡芳年の武者絵は迫力ある大胆な構図が特色で、現在の私たちをも惹きつけるカッコいい魅力にあふれています。太田記念美術館では月岡芳年をしばしば取り上げていますが、今回の展覧会では芳年晩年の代表作となる「月百姿(つきひゃくし)」100点を前期と後期に分けて全点紹介いたします。

「月百姿」は、月にちなんだ物語を題材としていますが、平安時代や戦国時代の武将たちや絶世の美女たち、あるいは幽霊や妖怪などの不可思議な存在まで、さまざまなテーマが登場します。本展では、音曲や和歌、謡曲、人々の暮らしなど、描かれている題材を切り口に、「月百姿」の世界を紹介いたします。

「月百姿」の版元である秋山武右衛門からは、芳年の門人である水野年方と新井芳宗の揃物も刊行されました。年方の「三十六佳撰」は花を連想させる美人たちを、新井芳宗の「撰雪六六談」は雪にまつわる故事を題材としています。本展では「月百姿」の「月」とともに、弟子たちによる「花」と「雪」も合わせて紹介いたします。

2.開催概要と訪問状況

展覧会の開催概要は下記の通りです。

【開催概要】

会期:2024/4/3(水)~5/26(日)

休館日:4月8、15、22、30、5月1、2、7、13、20日は休館

開場時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 /大高生 700円 /中学生(15歳)以下 無料

訪問状況は下記の通りでした。

【日時・滞在時間・混雑状況】

日曜日の14:30頃に訪問しました。混雑もなくゆったり見ることができました。ちょうど入館直後に地下の視聴覚室で浮世絵の歴史を紹介するVTRが上映されてたのでそちらを見てから15:00頃入室し、ゆっくり1時間ほど鑑賞してきました。

【写真撮影】

写真撮影は不可でした。

【グッズ】

展覧会オリジナルのグッズはなさそうでしたが、今回展示されていた作品のポストカードや月百姿の画集が販売されていました。

3.展示内容と感想

展示構成は下記の通りでした。

第1章 月と暮らし

第2章 月と音曲

第3章 月と武者

第4章 月と和歌、俳諧

第5章 月と日本の物語

第6章 月と中国の物語

第7章 弟子たちの「花」と「雪」

「月百姿」は2年前に日曜美術館で取り上げられていたのを見て興味を持ったのですが、今回は(前後期に分けて)全点展示されるということで楽しみにしていました。

作品を見て最初に感じたのが墨の線の美しさでした。ペンや筆で引いたような端正な描線で、肉筆画のような味がありました。一方で作品によってはエンボス加工(空摺)や光をあてる角度によって模様が浮かび上がってくる(正面摺)などの技法が凝らされていて、版画ならではの効果も楽しむことができました。

「月」を共通項にしつつ画題は市井の暮らしから中国の物語まで多岐に渡り、展示全体が壮大な歴史絵巻のようでした。第1章「月と暮らし」では女性の顔が江戸時代の浮世絵のように描かれていたのが印象に残りました。第3章の「月と武者」では芳年の本領発揮で、武士の躍動感や戦場の緊迫感が伝わる凝った構図が見事でした。一転して第4章の「月と和歌、俳諧」では枯れた味わいの作品が多く、晩年の芳年がより繊細な表現を追求していたことが感じられました。通して見ると、芳年が江戸時代からの浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、激動の時代の中で浮世絵をアップデートしてきたことが伝わりました。

第7章では芳年の弟子である水野年方と新井芳宗の作品も展示されていました。年方は師匠の画風の端正さを、芳宗は行間を感じさせる表現を継いでいるように感じました。歴史を描くというスタイルも通じており、絵画表現というだけでなく日本文化のモチーフ、情感といったものが師匠から後進に脈々と受け継がれていったことが感じられました。

4.個人的見どころ

個人的に気に入った作品は下記の通りです。

◆月岡芳年「月百姿 はかなしや波の下にも入ぬべしつきの都の人や見るとて 有子」御届明治19年(1886)9月6日 太田記念美術館

月自体を描かずに水面に反射する月光で月の明るさが伝わる描写力が見事でした。月そのものでなく画題や影などで月を連想させる作品が含まれているのも洒落が効いていると思いました。

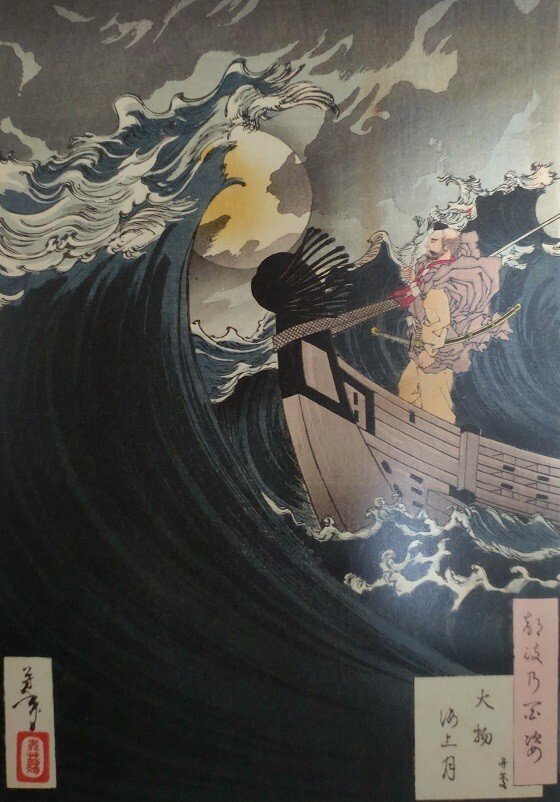

◆月岡芳年「つきの百姿 大物海上月 弁慶」御届明治19年(1886)1月 太田記念美術館

怨霊のような波と雲、月にかかる影など不穏な緊張感が感じられました。それに悠然と立ち向かう弁慶の勇ましさにしびれます。

※グッズのポストカードを撮影、間違えて同じものを2枚買ってしまった…。

◆月岡芳年「月百姿 吼噦」御届明治19年(1886)1月 太田記念美術館

キツネの不敵な表情にやられます(笑)。月とススキが一つのマークのようで、全作品の中でもおしゃれな印象がありました。

◆月岡芳年「月百姿 雨中月 児嶋高徳」明治22年(1889)印刷・出版 太田記念美術館

月が浩々と輝く作品が多い中で、湿った空気に朧に浮かぶ月の描写が印象的でした。児嶋高徳の青ざめた表情もあり、一際物悲しい雰囲気が漂う作品でした。

◆月岡芳年「月百姿 嫦娥盆月」御届明治18年(1885)10月 太田記念美術館

今回の展示で一番気に入った作品です。顔の影に妖しい魅力が宿っているように思いました。背景に描かれたピンクの大きな月も終末的なものを感じさせ、作品の世界に惹き込まれるものがありました。

◆水野年方「三十六佳撰 夕陽 慶安頃婦人」明治25年(1892)印刷・出版 太田記念美術館

空の一方向ではない複雑なグラデーションが見事で、ノスタルジックな味がありました。「三十六佳撰」は目録も展示されていたのですがスタイリッシュでカッコよく、パッケージとして魅力的な作品だったんだろうなと思いました。

5.まとめ

日常の喧騒を離れて夜物思いにふけったような、落ち着いた気分になれる展覧会でした。会期残りわずかですが、興味のある方はいかれることをお勧めします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?