人口ボーナス論(1)ー中国に人口ボーナスはあったのか?

はじめに

人口ボーナスという議論がある。人口に占める生産年齢人口(労働者として働ける人口)の割合が上昇すれば,労働力増加によって生産が増加し,貯蓄や投資の増加をもたらして経済発展を促すという考え方である。

人口ボーナスが注目されたのはBloom and Williamson(1998)の研究で,彼らは「アジアの軌跡」と呼ばれるアジアの経済成長のうち,生産年齢人口増加による部分が1/3から半分になると試算した。

中国を対象にした中国の人口ボーナスの推計もあるわけだが,基本的に大きくはないものの(*1),「あった」というのが定説になっている(例えば岡本2023)。

(*1)労働力増加よりも資本蓄積や技術進歩の方が大きい。

中国の労働統計

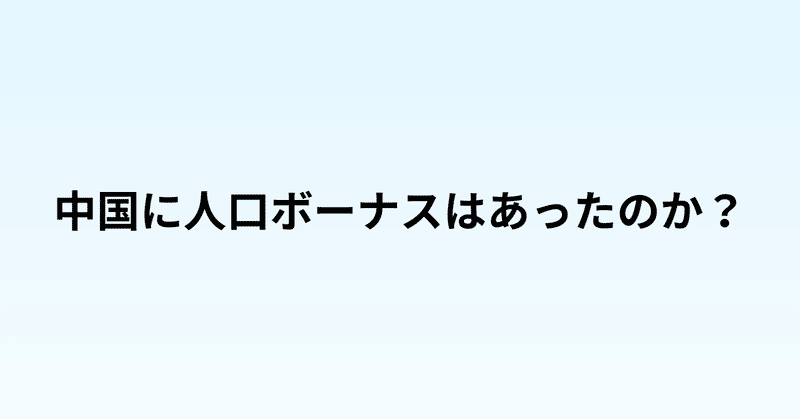

改革開放以降の中国の人口,生産年齢人口,労働力人口,就業者数を見てみよう。

(出所)中国国家数据,統計年鑑より

(注)1980-81,83-86,88-89の生産年齢人口は公開されておらず,前後から推計した。

統計からわかる事実は以下の通りである。

総人口は,1980年9億8705万人から2021年14億1260万人と1.43倍まで増加し,2022年に14億1175万人と初の減少をみせた。

生産年齢人口は,1980年5億9000万人(筆者推計)から2013年10億1041万人と1.71倍という増加をみせ,その後は減少し2022年までの9年間で9億6289万人まで減少した。(4.7%の減少)

労働力数は,1980年4億2903万人から2015年8億0091万人と1.87倍まで増加し,2022年には7億6893万人まで減少している。(4%の減少)

就業者数は,1980年4億2361万人から2014年7億6349万人と1.8倍にまで増加し,2022年には7億3351万人まで減少している。(3.9%の減少)

就業者数/労働力数は,1980年の98.7%から2022年の95.4%となっている。

労働力数,就業者数の統計は1990年以前と以降で断絶がある。おそらく2000年の人口センサスの結果から10年さかのぼって修正したと思われる。あるいは定義が変更されて農村労働力を推計追加することになったのかもしれない。1980年代と1990年代以降の分析には要注意である。

この事実を整理すると以下のことが言える。

2013年から2015年の間に生産年齢人口,労働者数,就業者数はそれぞれ減少に転じている。

増加率の大きさでみると,労働力数>就業者数>生産年齢人口>総人口となり,成長期には総人口よりも生産年齢人口の伸びは大きく,さらに労働者の参加率も上昇し労働力は急速に増加した。

就業者数,労働力数を見てみると,失業などなんらかの理由で働けない人が若干ではあるが増加している。

以上から,労働力人口は2010年代前半まで急速に増加し,これがなにからしら経済の生産に影響を与えたことが想像される。

人口ボーナス論

Lee and Mason(2006)によれば,人口ボーナスは二つに分けられるとする。

多産多死から少産少死への人口転換の最初の段階では,出生率が低下し,年少人口が減少するので,扶養の負担も減少する。この期間,労働人口が全人口を扶養するスピードよりも,速く労働人口が増加していく。したがって,経済発展や家族に必要な投資への原資を得ることが可能となる。他が不変であれば,1人あたり所得はより速く成長する。これが第1の人口ボーナスである。

しかし低い出生率は,いずれは労働人口の成長率を下げることとなる。一方,高齢者の平均余命の改善は,高齢者人口の増加を加速させる。他の条件が一定であれば,一人当たり所得の伸びはゆっくりとなり,第1のボーナス消滅,あるいはマイナスとなる。

その後,第2の人口ボーナスが現れる。人口構造は,高齢化した労働者層に集まり,退職年齢の延長は資産を蓄積する強いインセンティブとなる。(確実に政府や家族によって老後が保証されると確信できない限り)家計の資産が増加し,国内や海外に投資されて,国民所得は上昇する。

第1のボーナスは人口転換期にボーナスを生み出し,第2のボーナスはそのボーナスをより大きな資産と持続的な発展に変えていく。第1のボーナスが終わった後,第2のボーナスがいくらか後に,そして無限に続く。

第1の人口ボーナスは,労働力人口が総人口よりも速いスピードで成長することである。働く人が急速に増加しており,扶養する人口(年少人口,高齢人口)は少ない。

Mason(2005),Mason and Lee(2006)によれば,第1の人口ボーナスは以下のように定義される。

$$

\frac{Y}{N} = \frac{L}{N} \times \frac{Y}{L}

$$

1人あたりの所得は,総人口における労働力人口の比率に労働力1人あたりの所得(生産性)をかけたものとなる。これを変化率で示すと以下のようになる。

$$

\frac{\Delta y^n}{y^n} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta y}{y}

$$

なお,$${y^{n} = \frac{Y}{N}}$$,$${y = \frac{Y}{L}}$$である。

1人あたり所得の成長率は,労働力人口の変化率と総人口の変化率の差分(扶養比率,support ratioとも呼ばれる)$${ \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta N}{N}}$$と労働者1人あたり所得の変化率$${\frac{\Delta y}{y}}$$となる。

労働力人口の比率は,労働力人口を総人口で割ったものである。これは,全消費者の中で働く人がどれくらいいるかを示している。これが総人口の増加率より高いということは,人口の増加に比して,労働力が急速に増加している。労働力が増加する期間というのは,この全消費者に比べて労働者が増えているので,扶養負担が減少している期間である。第1の人口ボーナスは,労働生産性が一定だとすると,全人口の中で労働力人口が増加していき,それだけ1人あたり所得も上昇することを意味し,純粋に人口構成の変化による効果を示している。これが第1の人口ボーナスである。

中国の人口ボーナスの計測

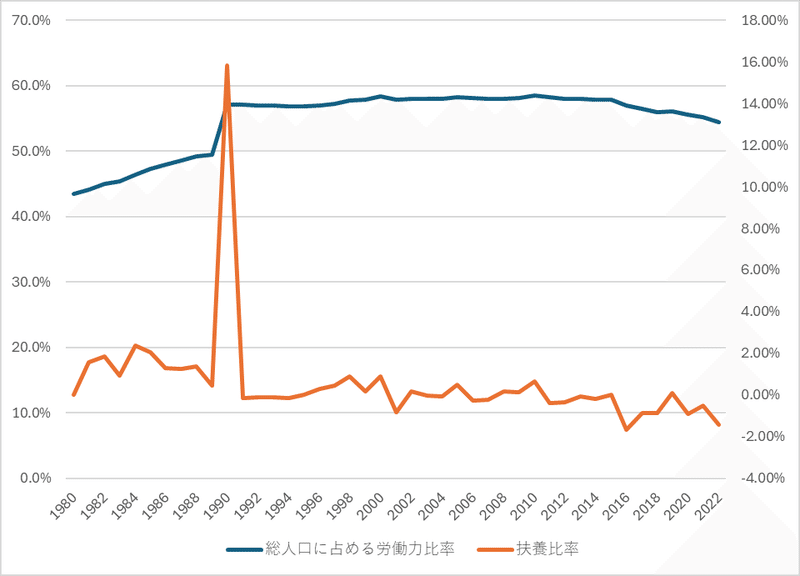

中国の人口ボーナスを見てみよう。下記の図がその結果である。扶養比率が労働力人口比率と総人口比率の変化率の差分であり,これがプラスであれば,人口ボーナスである。

(総人口に占める労働力比率は左軸,扶養比率は右軸である。)

1990年のデータは人口統計の修正の影響なので,それを除いて各年代の扶養率の平均をみると

1980年代 1.31%

1990年代 0.14%

2000年代 0.04%

2010年代 -0.36%

2020年代 -0.94%

となる。データを詳細にみると,1990年代の扶養率は,1991-1994年の3時点,2000年代には,2001年,2003-2004年,2006-2007年と5時点でマイナス値が現れている。2011年以降はほぼマイナスで,例外的に2015年,2019年にプラスの値が現れている。

つまり,1980年代には確実に人口ボーナス期にあったが(人口構成の要因で1人あたりのGDPの成長率を1.31%押し上げた),1990年以降,人口ボーナスが消える期間が増え始めて,2010年代以降はほぼ人口ボーナスは消えている(2020年代は1人あたりGDPの成長率を-0.94%押し下げた)。

おわりに

以上,メイソンやリーの研究手法に基づいて,中国の人口ボーナスを見てきた。他の研究と同じく,人口ボーナスは1980年代に確かに存在しているといえるが,それ以降はかなりゆるい人口ボーナスである。世界の他地域では50年前後の第1の人口ボーナスがあるとされるが(Mason2005,Figure3),中国では期間は短く,その勢いも小さいといえる。そして,2010年以降,中国の人口ボーナスは消えており,今後は第2の人口ボーナス(貯蓄から資本蓄積)に研究の焦点を移す必要がありそうだ。

参考文献

岡本信広(2023)「人口オーナスが中国経済に与える影響」『中央大学経済研究所年報』第55号pp.395-413

Ronald Lee and Andrew Mason (2006) What Is the Demographic Dividend?, Finance and Development, Vol.43, No.3.

Andrew Mason and Ronald Lee (2006) Reform and support systems for the elderly in developing countries: capturing the second demographic dividend, GENUS, Vol. 62, No. 2, pp. 11-35

Andrew Mason (2005) Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries, United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Populations of Changing Population Age Structure (Mexico City, 31 August – 2 September 2005)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?