No.1232 どんな筋だか?

私の記憶が確か(?)なら、今年99歳を迎えられるのではないでしょうか。

一昨日、こんなお手紙とお品が届きました。

「大変ご無沙汰致しました

今年も蕗の季節が訪れました 佃煮作りに挑戦したいと頑張ってみました

出来栄えが如何か自信はありませんが 私の挑戦も今年限りかと思いお送りします

召し上がって下さい

これからの季節の変化には 充分 お気をつけ下さい

乱筆お許しください」

乱筆どころか、覚えのある達者な筆の跡は、とても百歳間近の人のそれとは思われません。送り主は、私が在職していた頃の校長先生の奥様です。

私が40代になって気管支喘息を発症し、長く咳きこんでいた時、漬け込んでいた花梨酒を惜しげもなく与えて下さった方です。

毎年、正月のご挨拶に伺うと、心の籠ったおせち料理を用意して訪問者に振る舞って下さる心根も笑顔もとても美しい方です。

年中行事のようにマーマレードジャムを煮て小瓶に詰め、多くの方々にプレゼントしては喜んでおられるプロの腕前の方です。

ご主人の旧校長先生は、3年前に101歳で身まかられました。大病を克服されての御長寿に心からの畏敬を覚えます。その内助の功を尽くされた奥様は、今年、白寿かと?

数年前、先生宅にお邪魔した時に、歌をご紹介しました。

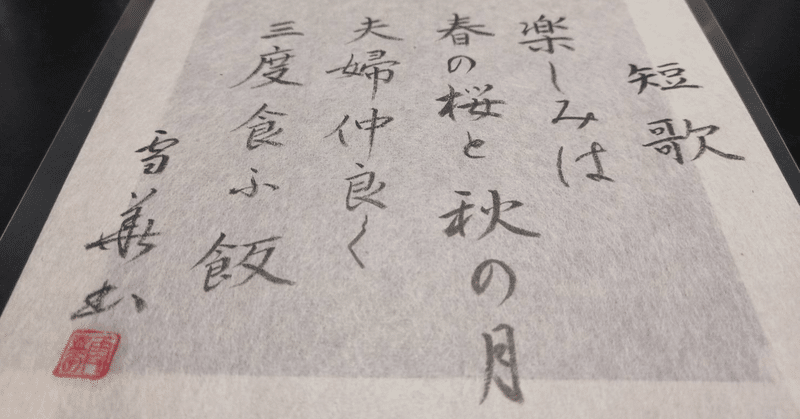

「たのしみハ 春の桜に 秋の月 夫婦仲良く 三度くふめし」

「吾妻曲狂歌文庫(あずまぶりきょうかぶんこ)」(天明6年=1786年)に刊行された狂歌集で、江戸時代後期を代表する狂歌師50人の肖像に狂歌を添えて描いた彩色刷の絵本の中にある歌です。その作者名は「花道(の)つらね」とありますが、5代目市川團十郎(1741年~1806年)の名だそうです。(絵双紙屋のホームページの「東北大学付属図書館狩野文庫画像データベース」で確認しました。)

日本人は、それまで1日2食だったのに、江戸時代中期から末期のこの頃になって1日3食の生活に変化したことが知られる歌ですが、何よりも歌の景や団十郎の心がイイですね。誰しもそうありたいと願うところですが、そうは行きません。でも、目を凝らせば、身近な所に楽しみや幸せはあるのだと教えられます。

奥様は、その歌を気に入られたのか、筆でしたためて送ってくださいました。今日のトップ画像は、その1葉です。おそらく95歳前後の頃の御手でしょう。私には、到底そんな真似は出来ませんが、学びの心を忘れずにご自分を生かそうとする心根に打たれるのです。

頂戴した蕗の佃煮は、人生と同じで「甘くはない」事を教えてくれます。私は、蕗にあやかって、ちっとばかり筋の通った男になりたいと思いました。今からでも間に合います?お礼の言葉を、ここで申し上げます。