看護の仕事の見える化 在宅医療偏 第1回 老人ホームで最適な医療を受けるために

1.わたし、S-TASHIROの役割

今日のテーマは「老人ホームで最適な医療を受けるために」としました。

今、日本は人口減少と超高齢化社会をどのように乗り切るかという問題に直面しています。私にできることは何だろうと思いを巡らすと、看護師さんが働き続けられる環境を創ることと、病院でなくても、自宅や高齢者施設(有料老人ホームなど)で療養できる人を増やす環境を創っていくことだと実感しました。前者では看護師の免許を持っている人が、年齢や生活に合わせて働いて行ける取り組みを開始しました。後者では、今の超高齢化社会と同時に迎える多死社会に対応できるように、在宅医療をもっと充実させる必要があると感じています。

日本財団の「人生の最期の迎え方」に関する意識調査では、最期を迎えたい場所として、自宅に続いて病院が挙がっています。理想と現実は違う可能性がありますが、病院は治療をするところであり、その受け皿になるのは今後、物理的に難しくなるということも念頭に置く必要があります。

在宅医療を担う看護師さんより、インタビューをさせていただいたことを、見える化することで、働く人と、患者や利用者の意識が安心と希望に変わることを願っています。

2.グループホームの利用者さんが適切な時期に最適な医療が受けられるように

グループホームは認知症の方を対象として、少人数で共同生活を送る施設です。自宅と同じで、利用者さんが望めば、グループホームで医療を受けながら生活することができます。しかし、グループホームには医師も看護師さんもいない場合があります。その時に活躍するのが、訪問看護師さんです。自宅でいえば、施設が家で、施設の職員さんが家族で、訪問して看護を提供するのが訪問看護師です。今回紹介する事例は、グループホームを担当する訪問看護師さんの「適切な時期に最適な医療を受けられる判断」を見える化したものです。

〈事例紹介〉

利用者さんは数十年前から乳がんを患い、治療をしてきましたが、このところ、乳がんの悪化により皮膚に創傷を作り痛みを伴っていました。今までは、施設担当の医師が往診し、痛み止めを処方してもらっていましたが、痛みが強くなったことを機に、担当している訪問看護師さんより、施設の職員に、緩和医療の医師にバトンタッチをした方がよい時期に来ていることが伝えられました。

看護師でできる苦痛の緩和は、痛みのない着替えや、体位を取ること、痛みで生活の質が落ちていないか判断をすること(日常生活の援助)、そして、傷の管理、鎮痛薬の効果を判断すること(モニタリング、診療の補助)です。利用者さんは、認知症があり、自分の状況を言葉で伝えることは難しい状況だったため、訪問看護師さんは、日々の利用者さんの状況を施設の職員から聴くと共に、目の前の状態から、看護師としての判断をしていきます。

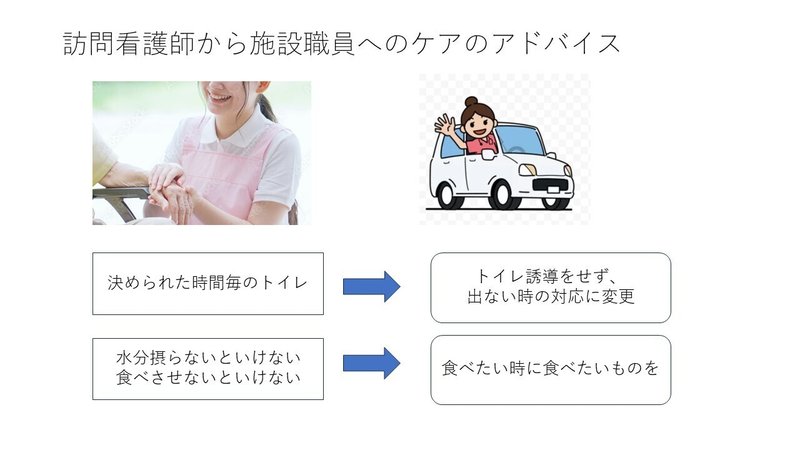

施設職員は、利用者の病状が重い場合の日常生活の援助は戸惑うことがよくあります。こういう時こそ、病気に詳しい看護師の出番です。訪問看護師さんより、施設の職員に日常生活の援助に対してアドバイスがされ、一緒にどうしたらいいかを考えています。その内容は以下の2点でした。

① 施設では、痛みがあっても、決められた時間にトイレへの誘導を行っていました。訪問看護師さんは動かすことで痛みにつながっていたので、状況によっては、おしっこの管を入れることも提案しましたが、違和感により、自分で抜かれることの心配もあるため、トイレ誘導をしないで、出ない時に対応することを勧めました。

② 施設では、食事、水分摂取を大事にしており、毎回決められた時間に食事の援助を行い、水分補給を行っていました。訪問看護師さんは、利用者さんが、食べたい時に食べられるだけを援助することを勧めました。

同時に、今の施設担当の医師の病院に出向き、看護師長さんに、緩和への切り替えが必要なことを話しました。師長もその時期にあると判断し、緩和医療を行う、訪問診療医への変更をスムーズにすることができました。

緩和医療を行う訪問診療医は多くはない中、訪問看護師さんが、最もふさわしい医師を知っていると言ってもよいでしょう。適切な時期に最良の医療が受けられるようにできたポイントが、3つあります。

① 訪問看護師さんの経験と知識が利用者の今と今後の予測をたてられたこと

② 前担当医の病院の看護師長さんが在宅医療のメリットを予測できたこと

③ 訪問看護師さんが施設職員及び家族と訪問診療医への橋渡しができたこと

以上の3つのポイントがそろっていたことが、利用者さんの最良の医療を実現させたと思います。

訪問診療医により、医療麻薬の調整がされ、みるみる痛みが緩和しました。しかし、病状の進行は止められず、週1回行っていた訪問看護も、毎日、胸の創傷の処置を行う状況になり、余命月単位から週単位へと変わっていきました。この時期になると、訪問看護師さんは施設の職員に、今後、どのような経過を辿るのか、パンフレットなどを用い説明します。不安なことはいつでも相談してよいこと、もし、息が止まったら、救急車ではなく、訪問診療医に電話をすることを伝え、職員の不安軽減に努めます。

3.施設の職員と利用者が不安を抱かないようにするためには

今回の事例から、訪問看護師さんは、利用者の意思決定の鍵になること、さらに、適切な時期に最良の医療を受けられるようにするために、利用者、施設と訪問診療医への橋渡しとなる重要な役割を持っています。

皆さんの施設ではいかがですか?

皆さんが不安に思っていることはないでしょうか?訪問看護師さんとの接点はあるでしょうか?また、グループホームの担当医や看護師長は、自身の専門性と24時間対応する、訪問診療医の専門性を理解し、「餅は餅屋」の判断をしているでしょうか?

そして最も大事なことは、今回の事例でインタビューをさせていただいた、訪問看護師さんの感性と調整能力だと思いました。ともすれば、利用者にとってもっとこうしたほうがよいと思っても、利害関係を気にし、物申せなかったり、遠慮する場面があるのも事実です。訪問看護師さんのコミュニケーション能力もとても大事な鍵だと思います。

これからは、自宅だけでなく、グループホームや有料老人ホームで病気の治療を継続し、最期を迎える人も少なくありません。むしろ、老人ホームは住み慣れた環境や、なじみの人がいる環境であり、最期だけを、病院に行くという選択は、本来の病院の役割でもありませんし、利用者にとって悲しいことです。

施設によっては、最期は迎えられないところもあります。様々な特徴がありますので、利用者の皆様は、施設を選ぶ時に、自身がどのような生活を送りたいか、何を望むのか、それを叶えられる環境であるのかをしっかり確認する必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?