子どもたちの心のエンジンを駆動させる

先日三菱みらい育成財団の採択を受けた学校が参加できる地域別交流会(北海道・東北)に参加するため、宮城県に行ってきた。

わだの勤務する学校では、「総合的な探究の時間」という学習に力を入れており、三菱みらい育成財団からの助成を受け、さまざまなプログラムを実施している。

三菱みらい育成財団では「心のエンジンを駆動させる」という言葉がよく使われているが、これを生徒の心が動き、学習に主体的に取り組みだす、というようにわだは解釈している。

この交流会でわだが面白いと思った教育手法などをアウトプットしたいと思う。探究活動などの学びに興味があるひとにはぜひ参考にどうぞ。

探究図鑑

これはぜひ自分でも(時間とお金があれば)作ってみたい。まちの企業・団体・人などをまとめた図鑑で地元の法人が作成しているらしい。この交流会の繋がりで法人と連絡がとれることになったので、取り寄せる予定である。オカルルベースの活動でもこれつくれたら面白い。

生徒たちに「まちに出ろ」「ひとと絡め」と言ったところで、どこにどんな人がいるか分からないことが多い。理想は、自分でインターネットで検索したり聞き込みをすることだが、なかなかそこまでできることは少ない。3年間総探をやってみて、補助が必要かと感じていたところ、このナイスなアイディアを知ることができた。

ミライブラリーまちミッションまちクエスト

ネーミングがキャッチーだと、活動が楽しくなるよね。「みんなの図書館さんかく」の土肥さんのnoteに通じるものを感じる。

活動内容や場所が「イケてる」ってかなり大事な要素だと思っていて、まず「やってみたい!」とか「行ってみたい!」って思ってもらわないと、コミュニティにひとは集まらないし、学校でいけば生徒は興味関心が持てずやらされている状態になる。

わだはこのやらされ感が本当に嫌いで、学校社会が苦手だな~って思うのにこれがある。理由や楽しさがない企画やルール。学校自体もルールや企画など毎年見直したり、なぜやるのかを考えたり、子どもたちに必要性を伝える必要があると思っている。あと生徒が「楽しそう!」と主体的に取り組める工夫ができるものはそういう形でアップデートしたい。

まぁこの「イケてる」という言葉自体がイケてないとは思いつつ(笑)。この話については、わだが参加している「青森県こども未来県民会議」の第2回目終了後の参加者のトーク中でも出てきた。

公募で選ばれしメンバーが参加しているのだが、わだは既婚子なしワーキングウーマン枠(メンバーのうち、子なしは少数)。この2回目の議論のなかで「こどもの居場所づくり」「若者が遊んだり交流できる場所」などについての話題になり、議事録にも載っていないオフレコトークとして「ちょっとおしゃれ」がキーワードとしてあがった。

わくわくするような仕掛けの必要性を感じる。学校ももっと無機質な感じじゃなくておしゃれでイケてる設備になればいいのにな~。ぶっちゃけると、オカルルベースの活動場所もイケイケ要素は不足していると思っていて、活動場所を今後どうしていくかは要検討課題だ。

と、話を戻すが「ミライブラリー」「まちミッション」「まちミッション」について、概要は以下の通りである。

ミライブラリー

地元の若い社会人にとの対話を通して、「自分が働く姿」をイメージしながら自身のキャリアについて考えるプロジェクト

まちミッション

地元企業から課題をもらって、課題解決のための策を考え行動するインターンシップ型プロジェクト

まちクエスト

自身でまちに出て、課題発見から解決まで行う

みたいな感じらしい。思うのは、まちに出たり、まちの人と話さないまま課題や解決方法は見つからないよねってこと。まちに住んではいるけど、まちのことをよく知らない。授業時間の関係や放課後の部活とのブッキングなど色々な課題はあるが、これをやっていかないといけないと思った。

あと、地域の協力者を集めて、協力者にきちんと主旨を理解してもらったうえで協力してもらうこと。よくあるのが、インターンシップ皿洗いだけで終わっちゃうみたいなやつ。企業側も余裕ないし、受け入れるメリットもないし、分かるんだけどね…。悩ましい。

起業家教育を手段として活用

起業をすることが目的ではないけど、地域を知ったり自分たちの活動の成果がわかりやすく形になると、生徒はやる気になりやすい。

その方法の1つとして起業家教育を活用する、という手法を知ることができた。

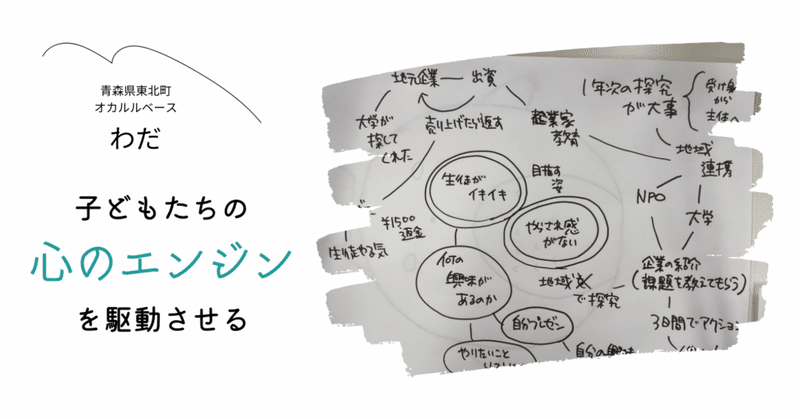

探究活動のパートナーとして、協力してもらっている大学や企業に出資してくれそうな企業を探してもらい、その企業に対してビジネス案をプレゼンし、実際に出資してもらう。その資金を元手に、実際ビジネスをしてみる。というやり方だ。

この方法を取り入れている学校の先生の話では、担任しているクラスでは、出資してくれた企業にお金を返すことができ、さらに生徒1人あたり1500円の売り上げをたたき出したそう。生徒のモチベーションも高まったとのこと。

自分のアイディアでお金を生み出す経験は、一手法として面白いと思った。

地域で探究

地域を探究するのではなく、地域で探究がいいのではないかということも、わだのグループで話題になった。これは3年間探究活動して感じるのだが、子どもたちは地域や社会に関心がない(ひとが多い)。実際自分の学生時代を思い返してみてもそうだ。

だから、地域を探究すると生徒は主体性を失ってしまう。心のエンジンが駆動しない。しかし、自分のやりたいことや興味を「地域で」探究することは心のエンジンが駆動した状態で探究できるのではないかと思う。ただ、フィールドを地域とするだけ。

心のエンジンは1年生の初動が大事

あとこの心のエンジンを駆動させるのは1年生が大切だってこと。これは何人かの先生と共通で話題になった。1年生で探究活動がつまらないと感じてしまえば、それ以降ずっとエンジンは駆動しないまま。

とある先生は1年生の1時間目にスティーブジョブズファッションに身をつつみ、超カリスマ的に総探についてプレゼンするとか(笑)。探究をやることが目的ではなく、「自分をどう高めるか」「自分の価値の最大化」が目的だと話していて、これにわだも深く共感。わだも学生時代こんな本気の先生に会えてたらなぁ~。

子どもたちに対して、色々こうなってほしいって思ったりするけど、それはエゴだよなぁ。かといって、ありのままそのままでいいかというと、そうなると学校がある必要性もない。ありのままそのままで社会に貢献できないひとに育ち、社会の保護を受ける側になるひとが多くなれば、社会の負担が大きくなる。と、ずっと悩んでたわだにとって自分の価値の最大化って言葉は納得感があった。

この三菱みらい育成財団の助成って倍率がものすごく高いらしく、本気の学校しか集まってないからか、熱い先生ばかりだった。

総探やってて基礎学力は大丈夫かという疑問

あと探究活動してると、基礎的な学力は身につけなくていいのかとか、そもそも基礎的な学力がないと探究で解決のアイディアを出す知識が足りないのではないか、ということが議題にあがるし、わだも実際思っている。

この交流会のなかで、「生徒が探究しているうちに、基礎学力が必要なことに気づく」って話している先生がいて、なるほどなぁと深く納得。きっとそこまで行きつかない子どももいるかもしれないけど、本気で探究していけばきっとそうなるし、そうなってほしいと思った。

大人もプロジェクトを立ち上げる

最後に、大人が探究をすることについても話題に。子どもたちにやらせるだけじゃなくて、先生も地域の大人もみんながマイプロジェクトに取り組めるようになれば、地域の未来も子どもたちの未来も明るいものになるよね。

学びが深い1日でした。こうして勉強させてもらえるこの環境に感謝!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?