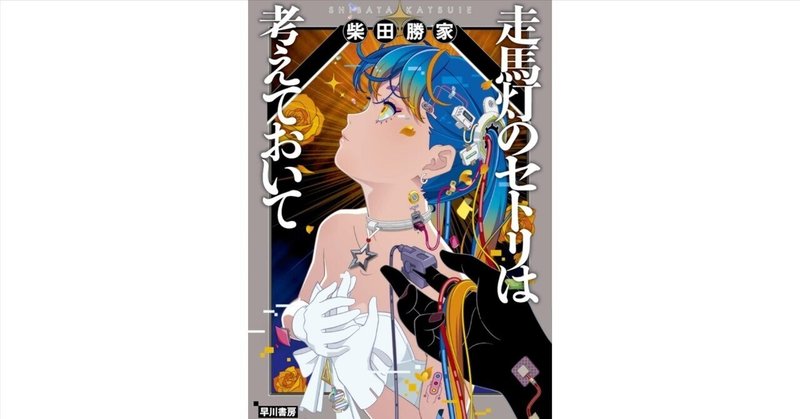

現代的な課題感と感性を反映するSFらしい近未来SF:柴田勝家『走馬灯のセトリは考えておいて』

本を読んで「やられた!」と感じるのは、人によっていろいろ違う。哀しい恋と別れという人もいれば、巧妙なトリックや壮大な歴史ドラマっていう人もいると思う。

私はといえば、《センス・オブ・ワンダー》。まぁ、ざっくりいうと違う世界につれていてくれる感覚。違う世界に行くといっても異世界転生とはちょっと違って、どこか理屈っぽく訴えかけるのに弱い。SFが好きだったのもそういう理由だ。

柴田勝家『走馬灯のセトリは考えておいて』は、日本のSF(サイエンス・フィクション)の短編集で、私はこの著者は初読だったけれど面白かったぁ。

解説には「本書に収録されている短編は、「生と死」「現実と仮想」「信仰と棄教」の境界と曖昧さが描かれている」という趣旨のことが書かれている。私もその通りの秀作短編集だと思う。

たとえば、特にSFマガジン2021年6月号で組まれた特集「異常論文」にも採録されている『火星環境下における宗教性原虫の適応と分布』。表題からしてツボだった。

「異常論文」なので章立て形式で描かれている。

火星環境下における宗教性原虫の適応と分布

序

1 宗教性原虫のライフサイクル

2 火星キリスト原虫の進化史

3 火星における宗教性原虫症と異端種

4 宗教性原虫にとっての火星

結

宗教性原虫? これだけでも気になってしまう。せっかくだから序の部分も引用しよう。

古くは宗教生物学の分野で扱われてきた宗教性原虫(1)だが、昨今では分子生物学と合流を果たして宗教分子生物学とも言える一分野を築くに至った。宗教性原虫はその名の通り、単細胞真核生物である原生生物の要素を持っているが、動植物と菌類の分類が困難なように、明確に原生生物と同じものを指すことはできない。また宗教性原虫の分類内においても、現在まで哲学的原虫のグループは含まれているが、これは思考形態の違いから別に分ける必要があると考えられている。本稿では一般的に了解されているように、現象言語を媒介して人間に寄生し、ある程度の神性性を有する思考形態を宗教性原虫として扱うこととする。

脚注(1) 一連の文章は火星から送られてきた電信信号を言語化したものであり、地球の研究者にも理解できる範囲で訳出した。ただし、宗教性原虫の語については発信者が一般的な宗教を指しているのか、実際に生物として火星に存在するのか不明なため「religious protozzoa」の直訳とした

ワクワクだ。そしてこの短編、全体を読むといろいろな意味でびっくり深い仕掛けもあって、そこも楽しい。SFならではの《センス・オブ・ワンダー》を感じてしまう。

《センス・オブ・ワンダー》という意味では、それを理詰めで攻めるハードSFが『火星環境下における宗教性原虫の適応と分布』だとすれば、感性と理屈の両方から私たちの認識に揺さぶりをかけてくるのが、この短編集の表題にもなっている書き下ろしの短編『走馬灯のセトリは考えておいて』だ。非常に現代的な課題感と感性を反映するSFらしい近未来SFだったと思う。

基本となるアイディア自体は既出のものですが、その展開がとても上手い。最近、SF自体を読むことが少なくなってしまいました、久しぶりのやられた感だった。

訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。