歳時記を旅する30〔鉦叩〕中*打つごとにしじま広げて鉦叩

佐野 聰

(平成七年作、『春日』)

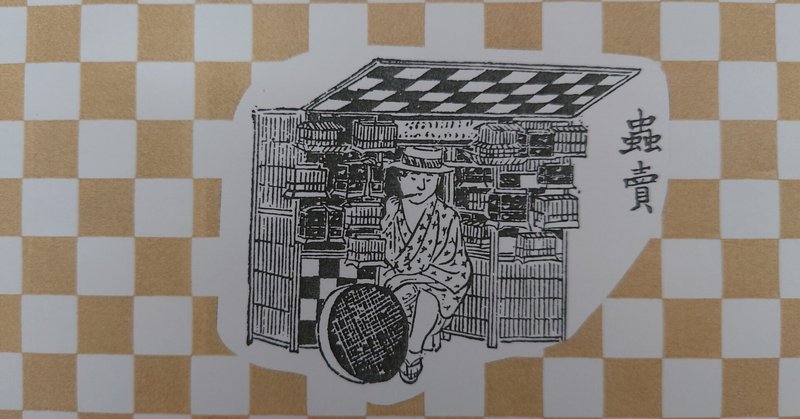

小泉八雲の随筆「虫の音楽家」には、明治二十年当時の東京での虫売りの価格表が出ている。

鈴虫、松虫、邯鄲、キリギリスなど十二種類の虫が、三銭五厘から十五銭の間で値が付けられている。

「鐘叩」は十二銭となっている。

この値段も五月から六月の後半にかけてが高値になるそうで、「鐘叩」などは九月ともなると一匹一銭から一銭五厘にまで値が下がるそうだ。

ちなみに鈴虫と松虫は季節を通して値段に変動がなく、いつでも買い手がつくそうである。(『虫の音楽家』ちくま文庫)

カネタタキも晩秋にもなると、声に張りがなくなり「チ、チ、チ」とかすかになり、どこに鳴いているかもはっきりしなくなる。かすかなカネタタキの声は、静寂を広げているようでもあり、静寂に掻き消されそうでもある。

(岡田 耕)

(俳句雑誌『風友』令和四年九月号「風の軌跡ー重次俳句の系譜ー」)

☆カネタタキの鳴き声を聞ける記事がありました。ご紹介します。

写真/小川洗耳画・東京風俗志・上巻(明治32年10月)

槌田満文『明治東京歳時記』青蛙房より複写、加工

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?