Photo by

mitomok

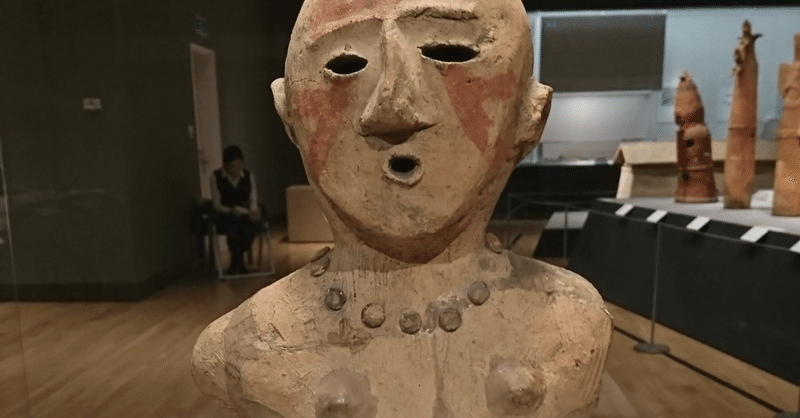

歳時記を旅する47〔浅春〕前*浅春や埴輪の胸に鋲の乳

土生 重次

(平成七年作、『刻』)

古代遺物のうち、縄文時代に土で作られた人の形の焼物を土偶という。多くは妊娠した女性を表していて、安産、食料確保、病気治癒などを祈願する道具だという。

古墳時代になって、有力者の墓を飾る道具として創案されたのが埴輪。死者の眠る場を示し、なんらかの儀礼の場面を表現し、王や集団の財力を示すための装飾品だという。

句の鋲の乳とは、遮光器土偶(青森県亀ヶ岡遺跡・東京国立博物館)を想起するが埴輪ではない。一方、人物をかたどった埴輪の中には乳のついたものもある(綿貫観音山古墳「正座の巫女」群馬県立歴史博物館)。

大阪府堺市、仁徳天皇陵のすぐそばで生まれた重次は何を見ていたのか。

暖かさのない春の始めと、温みのない土の乳が、世紀を超えて静かに呼応している。

(岡田 耕)

(俳句雑誌『風友』令和六年二月号「風の軌跡ー重次俳句の系譜ー」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?