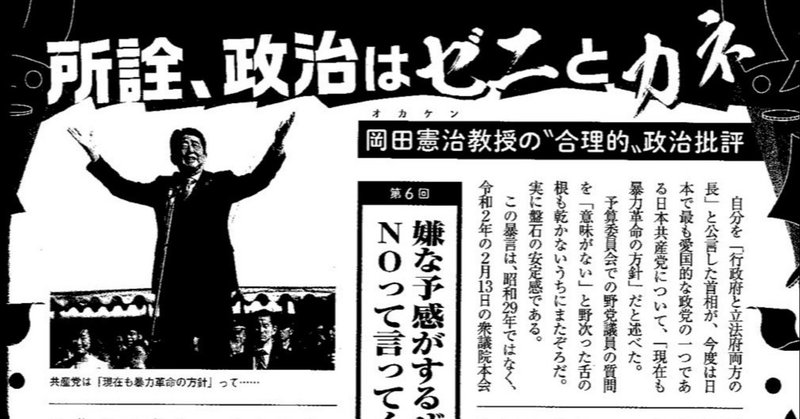

嫌な予感がするぜッ!ノーと言ってくれ、坊ちゃん!(エッセイ「所詮、政治はゼニとカネ」『Zaiten』、2020年4月号全文掲載)

自分を「行政府と立法府両方の長」と公言した首相が、今度は日本で最も愛国的な政党の一つである日本共産党について、「現在においても暴力革命の方針」だと述べた。 予算委員会での野党議員の質問を「意味がない」と野次った舌の根も乾かないうちにまたぞろだ。実に盤石の安定感だ。

この暴言は、昭和二九年ではなく、令和二年の二月一三日の衆議院本会議でのことだ。ここであえて「昭和二九年」という微妙な数を使った理由は、言外に「あの六全協は昭和三〇年だよ」と醸し出したいからである。

共産党の鶯嬢の明るい声しか知らない、若い財界人の皆さんにだけはこっそりとお伝えするが、「六全協」とは「日本共産党第六回全国協議会」という、名前だけ読むと実に地味な会合の省略名である。

でも共産党活動に人生を賭けようとした若者にとって、この「ロクゼンキョー」という響きは、涙と挫折と諦念を呼び起こす「感情のスイッチ」なのだ。

共産党は、この六全協を契機に、いわゆる山村工作隊などの武装闘争路線に終止符を打ったとされている。若い活動家は、搾取と貧困に喘ぐ労働者を前に、議会穏健改革派へと後退した党に裏切られたと感じ、茫然自失となったのだ。

暴力革命の放棄をかように嘆くとは、当時の左翼青年はどれだけ粗暴で凶悪な連中だったのかと思う御仁もおられようが、昭和三〇年に、どれだけみんなゼニカネに困っていたのかを知らないから致し方ない。

当時は、まだ戦争が終わって十年で、農村部ではまだ皆が戦前の生活の延長だったし、都市部の労働者は大半が過酷な労働条件の下で、飢死しない程度の賃金でなんとか生きていた。

まさに「肉体を削る以外に売るものがない者たち」が、資本家の横暴によって貧困に苦しんでいるということが、経済学の教科書ではなく「目の前で展開している現実」だったのだ。 だから「国会で悠長に相談なんてしてる間に子供が飢えちまうから、荒っぽい手を使ってでも世直しさせてもらうぜ」という切迫感があった。スマホ持ってネットカフェでぼんやりの今とは違う。

昭和二九年生まれの総理は、突然親米となった爺さんと東大出の記者だった父ちゃんの持ってくるカネで何の心配もなく育ったのだから、彼に暴力革命がどうして起こるかなど教えるのは、牛に運転免許を取らせるほど困難なことだ。

しかし、ため息が出るのはそんな貧富の格差の話ではない。悪意に基づいて「お前らは暴力団だ!」と彼が言うなら、それはガチンコの喧嘩を意味するから、対応は簡単だ。「こっち来やがれ」だ。

しかし、普通に教育を受けた人間なら、令和の時代に共産党が武力闘争路線を堅持しているなどというデタラメを信じようがない。だから、もし彼がこの本会議の暴言を強いハートで「マジでそうだと思い込んでいた」としたら、次に我々はいったい何ができるのか?それを考えると、悲鳴のようなため息が出るのである。

まさか、いくら「心臓には脳がない」からって、そりゃねぇよな?

坊ちゃん?

頼む。ノーって言ってくれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?