【食文化】醤油の話:応用編(2)〜醬油の原料と醸造

日本人の食卓に欠かせない調味料「醤油」。

これまで、醤油の歴史から製造法、種類まで、ざっくり紹介してきましたが、

最後は、戦前戦後の醤油にまつわる話をいくつか紹介します。

スーパーの醤油売り場やレストラン、ラーメン店、和食のお店など、醤油に接する機会に思い出していただけると幸いです。

これまでの記事はコチラ ▼▼▼

■ 醤油の話:歴史編(1)~醬油の起源について

■ 醤油の話:歴史編(2)~日本の醤油について

■ 醤油の話:歴史編(3)~醤油の誕生

■ 醤油の話:歴史編(4)~関東醤油と醤油文化

■ 醤油の話:応用編(1)~生しょうゆってなんだ⁉︎

1. 実は希少な国産大豆

醤油の原料は「大豆」。

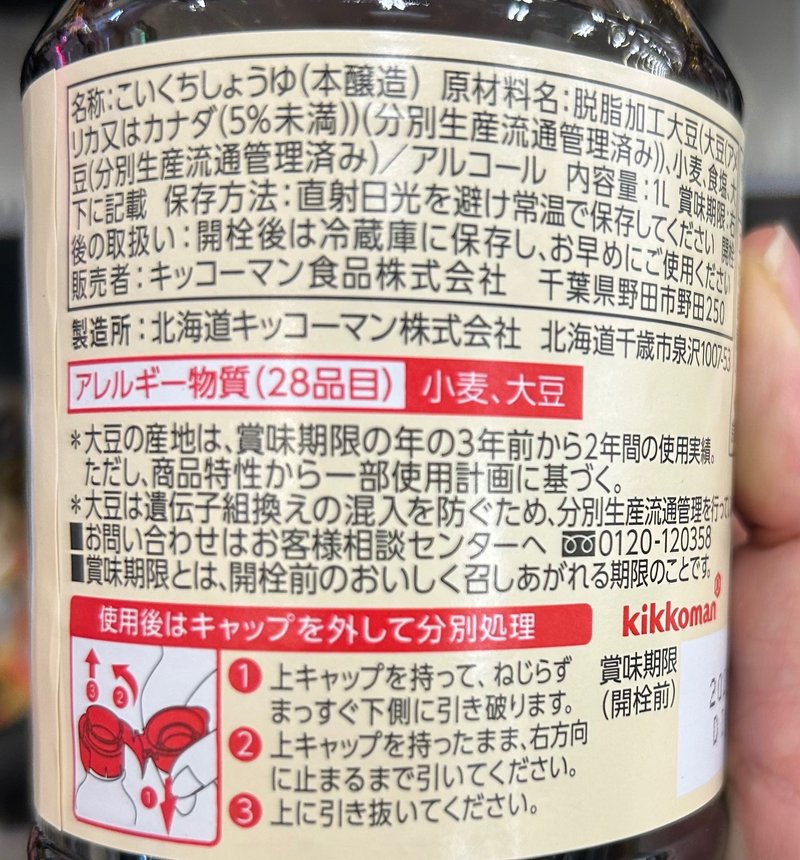

ところが、醤油の裏のラベルを見ると

原材料に「脱脂加工大豆」と書いてあります。

❓

「ダッシカコウダイズ???」

初めて聞く言葉です。

実は、醤油に使われる大豆には

「丸大豆」と「脱脂加工大豆」の2種類があり、

現在流通しているほとんどの醤油は、

「大豆」の代わりに「脱脂加工大豆」が使用されています。

「脱脂加工大豆」とは、

大豆から油を抜き取った後、残ったたんぱく質を醤油造りのために加工したものです。

一方、収穫された状態のままの大豆は「丸大豆」と呼ばれています。

「脱脂加工大豆」で作られた醤油を、搾りカスから造られた醤油もどきと揶揄する人もいますが、

醤油のことを知らないと、言葉のイメージだけでそう思ってしまうかもしれませんね😥

(実際はそんなことはありません)。

ただ、やはり気持ち的には、

本物の大豆で作った醤油を食べたい。

しかも、健康を考えると、国産の大豆が望ましい。

ところが、

今や国産の大豆というのは、自給率 6% という希少な農作物!

大豆の94%を外国産に頼っている状態なのです。

しかも、この6%の国産大豆の多くは、豆腐や納豆などに使用され、加工食品である醤油に使われる大豆は絶対量が、そもそも少ないのです。

国産大豆を使った醤油の流通量は、全体のわずか2%といった状況にあり、国産大豆の醤油は、実に希少な存在という訳です。

因みに、国産の大豆は、国が「遺伝子組換え大豆」の栽培を禁じていますが、日本に輸入される外国産大豆のほとんどは、遺伝子組み換え品種と推測されています(表示義務はないらしい)。

流通量が少ない国産大豆を使った醤油の販売価格が高い理由の一つが、こうした事情によるものです。

2. 脱脂加工大豆が誕生した理由

大正時代、食生活の変化によって、醤油は一般家庭でも使われるようになっていきます。

また第一次世界大戦後の好景気の後押しもあって、醤油メーカーも製造工程を機械化し、大量生産を行うようになります。

江戸時代、日本国内の原料のみを使用していた醤油産業ですが、

明治以降は、海外の大豆や食塩を輸入して、製造コストを抑え、増加する国内の醤油ニーズに応えていました。

しかし、第二次世界大戦をきっかけに、

海外からの輸入の道が閉ざされ、

大豆や小麦の原料不足は深刻な問題となってきます。

その事態に対応するために考案されたのが、

大豆以外のタンパク質を主な原料とする、

「アミノ酸液」で製造された

「アミノ酸醤油」でした。

「アミノ酸液」は、

大豆・とうもろこし・小麦などの穀物を「塩酸」で化学的に分解し、旨味成分を抽出した液体です。

この「アミノ酸液」を諸味や生揚げ醤油とブレンドしたり、甘味料を加えることで、人工的に醤油を造ることが可能となりました。

太平洋戦争開戦の前年、昭和15年(1940年)、

原料の有効利用の観点から、丸大豆の使用が禁止されます。

そこで確立したのが、大豆油を採取した後で残った「脱脂加工大豆」を使う製法でした。

搾りカスと揶揄される「脱脂加工大豆」ですが、

実は、大豆油は本質的に醤油製造に必要なものではなく、諸味を搾った後に出る油分は、食用にはなりません。

更に、油を搾った後の「脱脂加工大豆」の隙間に麹菌が入り込むことで、発酵しやすく、丸大豆よりも旨味が強くなる特性があることも判明しました。

そこで戦時中は、この「脱脂加工大豆」を使用し、当時開発された「アミノ酸液」を加えた醤油が製造されることになります。

この製法を考案した「野田醤油(現キッコーマン)」は、この「新式醤油製造法」の特許を無償で醤油業界に公開。

原料が不足する中、国内では醤油が製造されていきます。

それでも、戦争の激化で「脱脂加工大豆」も調達が困難になり、あらゆる代用原料のタンパク質素材が研究されていきます。

また、物資が一層不足する中、「アミノ酸液」に「甘味料」や「カラメル色素」などの化学調味料を加えただけの「醸造しない化学的な醤油」が市場に出回るようになります。

国内の醤油業界は、風前の灯の状況に追い込まれていました。

3. 醤油業界、消滅の危機

昭和20年(1945年)、戦争は終結しましたが、

日本国内は依然食糧が不足しており、醤油の原料となる小麦や大豆の入手は困難な状態にありました。

化学的に製造した「アミノ酸液」を使った「アミノ酸液・混合醤油」や

食塩水を醤油の搾りカスで着色した「代用しょうゆ」など、粗悪品も出回っていたのです。

昭和23年(1948年)、GHQ(連合国軍総司令部)は、不足する調味料の原料となる大豆ミールの放出を決定。

その大豆の配給に対し、決定権を持っていたのが、GHQ経済科学局のブランシェ・アップルトン博士でした。

彼女は、醤油と日本人の食生活の関係を理解しておらず、

原料利用率と製造期間・製品のカロリーを重視し、

原料大豆を牛の飼料として優先的に配分することとし、醤油への供給を極端に減らします。

ただでさえ少ない原料の大豆ですが、

アップルトン女史は

醸造醤油業界2割:アミノ酸業界8割

という比率で、原料の大豆を配分することを内定しました。

当時、醤油の原料利用率は60%前後で、

醸造期間も1年以上かかります。

一方、「アミノ酸液」を使った場合、

原料利用率は80%、醸造期間は1週間という

生産効率だけ見ると、「醸造醤油」の生産性は低く、「アミノ酸醤油」の方が極端に有利でした。

GHQは、食糧難の時代に製造に1年以上かかり、60%の原料で、40%がカスになってしまう利用率の悪い「醸造醤油」を認めようとはしませんでした。

醤油会社の代表が、アップルトン女史に面談し、

『日本文化の味にとって非常に大事な部分だから、ぜひ大豆を醤油に回してほしい』と嘆願しましたが、

彼女は

『日本人の味の好みぐらい変えられる』と言ったと伝えられています。

この時、日本の醤油の伝統的な醸造技術は、断絶の危機にあったのです!

4. 醤油業界の逆転劇

この危機を救ったのが、

再び「野田醤油(現キッコーマン)」の技術者が発明した

「新式2号醤油製造法」でした。

これは、原料となる大豆の使用率を

「アミノ酸液」並みの80%に向上し、

醸造期間を1.5~2ヶ月に短縮、

本醸造の醤油に近い品質の醤油を醸造する、画期的な製造法でした。

これを知ったアップルトン女史は、

「消費者の希望を調査した上で、配分の決定を見直す」という判断を下します。

調査の結果、日本人の8割が「アミノ酸液」の醤油ではなく、この「醸造醤油」を支持。

こうして、「醸造醤油」の歴史的危機は、回避されることとなったのです。

「野田醤油(現キッコーマン)」は、再び、この製法の特許を無償で公開。全国の醤油メーカーにこの技術を教え歩きます。

また、アップルトン女史は

『私がおいしいと思うのですもの、アメリカはもちろんヨーロッパの主婦だって、使ってみれば醤油の素晴らしさがわかると思うわ』と語るほど

醸造醤油のよき理解者になるのです。

余談ながら、この時の日本醤油協会会長の正田文右衛門氏は美智子上皇后の親族となります。

5. 醸造法式の違い

こうして、消滅の危機を脱した日本の「醤油」。

戦後の復興と共に、醤油は我々日本人にとって身近な調味料となっていきます。

更に醬油は「SOY SAUCE/ソイ・ソース」として、世界中で愛用される調味料となりました。

今まで述べてきた通り、

醤油の醸造方法は、現在3種類あります。

●本醸造方式

最もポピュラーな製造方式で、日本の約80%の醤油がこの「本醸造方式」で作られています。

熟成・発酵に時間がかかる分、色や香りがよい醤油となるのが特徴です。

※醸造方法の詳細は前回の記事「 醤油の話:応用編(1)」をご参照ください。

●混合醸造方式

「本醸造方式」で作られた諸味に、

「アミノ酸液」などを加えて発酵させる方式の製造方法です。

「本醸造方式」に比べ短時間で熟成させることができます。

「本醸造醤油」に比べ、アミノ酸独特の旨味がプラスされるため、一部の地域では「混合醸造」の醤油が好まれて、愛用されています。

●混合方式

「火入れ」前の「生揚げ醤油」に「アミノ酸液」を混ぜ合わせただけの方式で作られる醤油です。

アミノ酸特有の香りや味が特徴です。

九州や四国、北陸など、今でも「アミノ酸液」を使った甘い醤油が好まれています。

--------------------------------------------

昭和45年(1970年)、キッコーマンは、新式醤油の生産を終了し、全て「本醸造方式」による醸造に回帰しました。

一方、中小企業は新式醤油や混合醤油の生産を続けるところも多くあります。

どちらが良いという訳ではなく、地位に根付いた醸造方法が選ばれているようです。

6. まとめ

こうして、醤油の起源から、製造方法まで長きに渡り書いてみました。

醤油の世界は奥深いですね。

醤油について調べている間に、「ニセモノの醤油」「本物の醤油」という検索ワードにも辿り着きました。

興味ある方は、ご自身でぜひ検索していただきたいのですが、

概ね、「脱脂加工大豆」で使用される「ヘキサン」という溶剤が危険である、大豆と小麦、塩だけで作る醤油に、食品添加物を加えるのが危険である

という論旨でした。

過激なタイトルを付けて、読者の目を引こうというのはよくある手法ですね😅

オジロワシは、そっち方面に詳しくありませんので、言及は避けますが

口にいれる食品なので、消費者各自の判断に委ねるしかありません。

ただ、事前にキチンと情報を知っていれば、判断材料の一つになるかもしれませんね。

「料理がより美味しくなる、醤油」を楽しむ際の参考になれば幸いです。

そういえば、3年ほど前、NHK朝ドラの「澪つくし」が再放送されておりました。

若き日の沢口靖子が実に可愛らしい。

(セリフは棒読みですが😅)。

醤油屋の旧家の娘であるヒロインと漁師の網元の長男との純愛を描いたストーリーです。

醤油の基礎知識を持ってドラマを見ると、より一層楽しめますね♪

▼▼▼

今回も長くなり恐縮ですm(_ _)m

最後までお読みいただきありがとうございました♪

(2023年10月11日投稿)

まとめ記事はコチラ

▼▼▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?