北斎の生涯を知りたくなる。−『北斎漫画』国内外の画家たちに影響を与える漫画

今日も今日とて葛飾北斎の生涯についてお勉強。今日は北斎期の後半、『北斎漫画』を出版し始める頃から見ていきます。

北斎が『北斎漫画』を作った理由が、−増えていく弟子に自分がいなくても指導ができるように−ということでできた絵手本であるということです。

制作した時期が北斎自身51歳から。関西への旅の中で主に名古屋の版元で刊行されました。鎖国の時代であったにもかかわらず、ヨーロッパで紹介されることもあったそうです。すご!

『北斎づくし』の展示でも入ってすぐに広いホールに埋め尽くされるほどの量。図の量およそ4000。

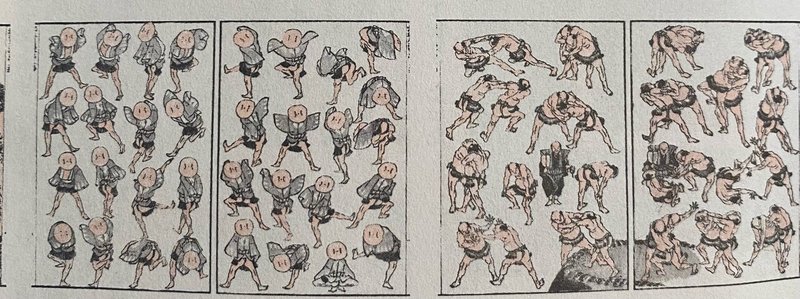

初編は以前紹介したようにシリーズ化の意図がないものだった、自然物から人間の動き話に渡る図版。

二編は龍のような架空の生き物、建造物、能面、魚動物植物、水の動き。

三編は踊りの振り付けの図解、動植物、雷様や妖怪幽霊の架空物、遠近法の仕組み。

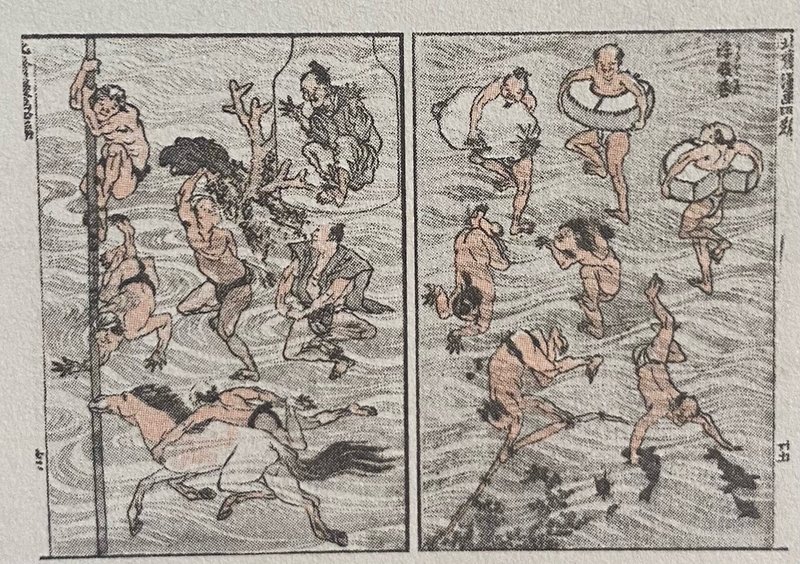

四編はどこか勢いある動きをしている武士の様子、風の吹き方や山や橋のような膨らんだ土地の描き方、俯瞰図、水の中の男たち。

この水の中の男たちの中に、瓶の中に入ってしまっている男の人、想像物ですがスイス人画家パウル・クレーがそれを好み、彼の作品「宙返りする裸体の女性、片足で立つ裸体の男性、水浴する半裸体の男性」の絵の中で模写したようです。以前アーティゾン美術館に行ったときにあった彼の作品にハマり、帰り道に彼の画集をポチったので家に本があり、今ここで繋がったことに心躍っています。。まあ、私の持つ画集にもネットにもありませんでしたが、、、涙

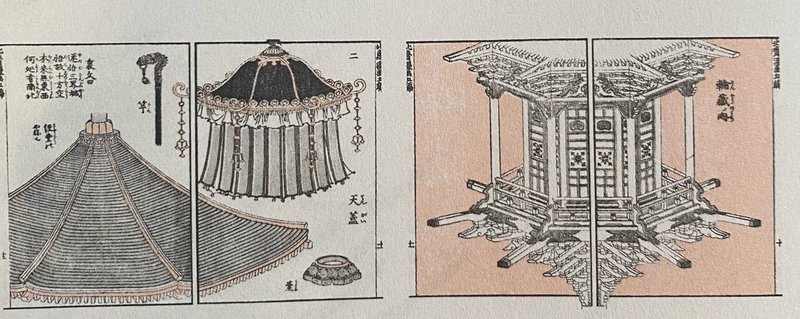

五編は寺院仏閣などの建造物、『源氏物語』の六条御息所の生き霊、天狗やおたふく仙人のポーズ。建造物は俯瞰したものを丸々写すのではなく、あえてフレームアウトすることで大きさの表現や細かく描くべきところを徹底的に模写しています。

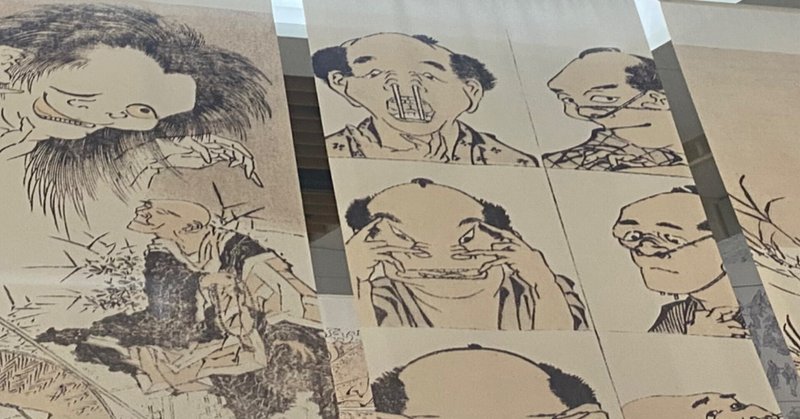

六編はこれまでの漫画に描かれなかった武士の弓道、馬術、武術、槍術がコマ割りのように微細な動きの変化も描かれています。また、手の動きも一面に取り上げられています。

話は変わりますが、昨日本屋で人間の筋肉の仕組みを細かい動きの違いで描き分ける本を見つけました。『進撃の巨人』なんかまさにそういった基礎を参考にしているんだろうと感じましたが、北斎も人間の動きを人間の体の内部とりわけ筋肉や骨の作りから勉強したんだろうなと実感します。

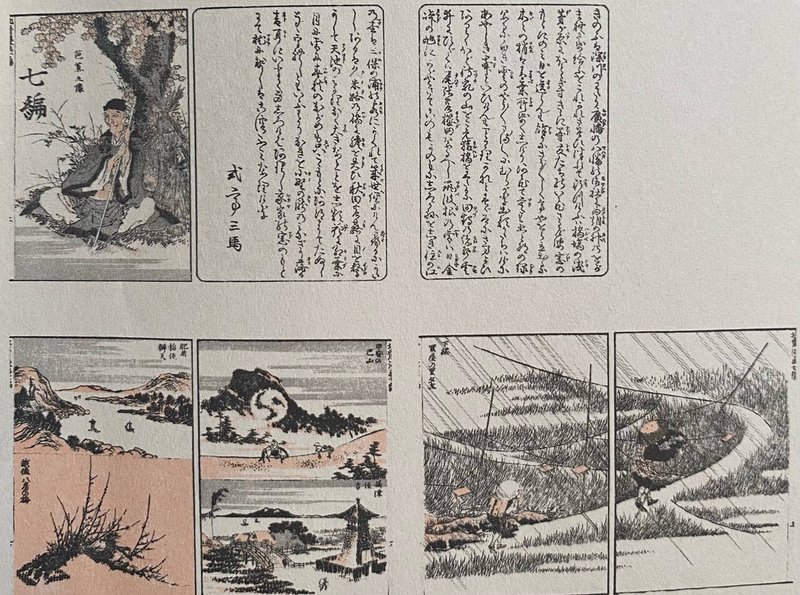

七編は松尾芭蕉の『奥の細道』の姿、全国の景勝地。歌川広重の『六十余州名所図会』に取り込んだ絵がこの『北斎漫画』七編に2点あるらしい、、!まずは歌川広重のその作品を見ておく必要がありますね、、。いつかそれやってみようかな、、。

今日は『北斎漫画』の初編から七編にどんな作品があり、どんな特徴があるのかを羅列していきました。いつか歌川広重の『六十余州名所図会』に『北斎漫画』七編を参考にしている2点を見つけていきたいと思います!!できるかな?笑

明日も北斎期『北斎漫画』八編から見ていきたいと思います!できたら俯瞰図についても!?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?