第一章 御花の黄金時代を作った男!立花家17代「立花寛茂」。

この度、柳川藩主立花邸 御花は、宿泊棟の全客室やロビーなどを大きく改修し、2025年1月にリニューアルオープンを予定しております。

リニューアルの内容やこれまでの御花の物語をまだ知らない!という方は、前回公開したこちらの記事からぜひご覧ください。

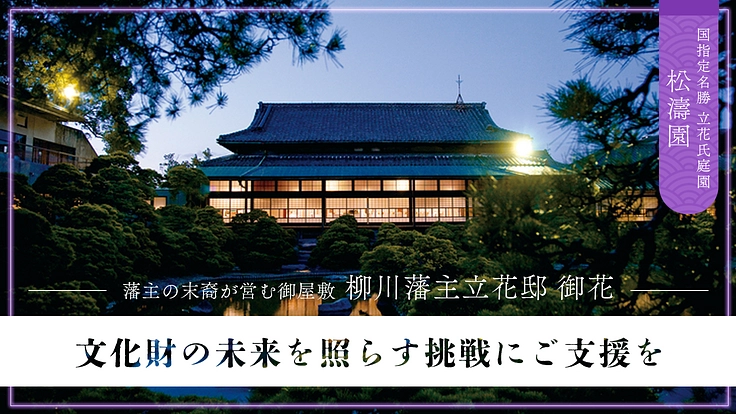

明治後期に誕生した築113年の文化財が主役になることの多い御花ですが、今回の主役はリニューアルするからこそ、今まであまり語られてこなかった宿泊棟「松濤館」の歴史について振り返っていきたいと思います。

来年は昭和100年の記念の年。昭和の歴史を懐かしんでもらったり、新しく知った方々にも御花の過去と現在、未来を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

物語の主人公は松濤館を建てた立花家17代「立花寛茂」。

郷土の文化遺産である御花を手放してはならないという強い決意のもと、料亭旅館として自ら料亭旅館業に自ら取り組むという異例のチャレンジをした立花家16代当主立花和雄とその妻文子。

時代はさらに進み、今回の主人公はその子供へ。次男である立花寛茂です。

彼は1940年生まれ。華族制度が廃止されたのは1947年のため、7歳の時に伯爵家から「旧伯爵家」となる大きな変化が幼少の頃にあったのですね。

17代当主の宗鑑、その弟である寛茂

ときどき私たちスタッフは「なぜ当主ではなく次男が御花を継いだのですか?」と聞かれることがあります。今回はその疑問にもお答えできる回です。

17代当主、立花宗鑑は、柳川の学校が始まって以来の神童と呼ばれるほど素晴らしい成績を残したのだそう。彼は、正真正銘殿様であった祖父15代当主立花鑑徳により徹底的に帝王学や礼儀作法を叩き込まれ、その後東京に進学することとなります。立花家では、「世界を羽ばたくのが長男」という方針だったそうで、大きな期待を背負っていたのだそう。彼は、三井物産に就職。海外や東京でビジネスの道で活躍した後、立花財団を設立、立花家史料館を運営しています。

やんちゃだった次男

立花家史料館の古いツイートにびっくりなお写真を発見しました。

【立花家のアルバムより】運動会の様子。手前にいるのは立花家の少年。よく見ると「梨地杏葉紋蒔絵細太刀拵」を佩いています。江戸時代初期の作で、現在は立花家史料館所蔵。甲冑は11代藩主鑑備所用のもの。本格的すぎる騎馬戦。 #文化遺産 #刀剣 pic.twitter.com/pPLB0zXPFr

— 立花家史料館 (@TachibanaMuseum) July 8, 2015

私たちスタッフに語り継がれているエピソードの一つが、この中学校の運動会の騎馬戦に立花家に伝わるお殿様の甲冑(本物)を着て出ていたという驚きのエピソードがあります。笑 そしてなんと旧柳川藩の家臣団の末裔のお子様たちも、家から何かしらの武具を持参し、騎馬戦に臨んでいたそうです。なんという世界線でしょう・・・!現代に置き換えて考えると震えが止まりませんが、当時はあくまでも家宝だった時代でした。

また、寛茂は非常にやんちゃで、長男との違いに先生はびっくりした様子だったそう。長男である宗鑑は、先ほどもご紹介した通り成績優秀で、立ち居振る舞いも幼い頃から殿様のようであった一方、寛茂は先生には常に怒られてばかりだったと懐かしく語ってくれました。

寛茂の御花に対する想い

寛茂は子供の頃から人が好きで、料亭旅館に転身した御花のことが好きだったのだそう。中学の頃から御花は自分が継いで支えていこうと強制ではなく、なんとなく考えていたそうです。

御花の料亭旅館業に苦悩しながら歩んでいた16代当主の和雄も、当初は息子達に継いでもらおうという自信が持てなかったようですが、次男の寛茂が大学を卒業する頃には、御花は柳川にとって必要な歴史的・文化遺産であると思えるようになり、御花が続いていくようであれば寛茂に継いでもらいたいという思いも芽生えてきたようでした。そして、可愛い子には旅を、ということで外に修行に行かせることを決意します。

修行の日々。行き先は日本のホテルの起源ともつながる金谷家の「鬼怒川温泉ホテル」

皆さんは日本最古のリゾートホテル「日光金谷ホテル」をご存知でしょうか。日本のホテルの起源となったことでも有名ですが、金谷家は元々日光東照宮にて徳川家に仕える武家でありました。立花家よりも早く観光の道へ邁進していた金谷家が1931年(昭和6年)にオープンしたのが、鬼怒川温泉ホテルです。旧皇族や華族たちに愛され、鬼怒川沿いの場所にあり、和洋の粋を集めた羨望のホテルとして、近代日本旅館の原形となったのだとか。その鬼怒川温泉ホテルのマネージャーをしていたのが文子(和雄の妻)のいとこだったことから修行先が決定します。16代当主和雄の自伝にはこうあります。

社長の金谷鮮治さんに話すと、金谷社長は、「そんなことであればうちで働いてもらったらどうだろう」。トントン拍子にことが進んだ。金谷さんは日光の由緒あるホテル「金谷ホテル」の一族。金谷さんはまず下足番から徹底してたたき込むというので有名であった。寛茂も例外ではなかった。

修行に行った頃は、ちょうど日本人が旅行に行く「団体旅行全盛期」の始まりでした。鬼怒川は特に、日光を見て、鬼怒川温泉に泊まるルートができ上がっていたそうで、多くの観光客で賑わっていたのだそう。

そんな観光の先進事例である鬼怒川温泉ホテルで働きながら学んだのち、その後東京で金谷社長の秘書を務め、系列のレストラン、当時赤坂にあった「ボンジュール」というお店の計画段階から携わり、そこで経営の勉強したそうです。歴史は繋がっていきますね。

ちなみに…このホテルは奥様と出会った場所でもあります。妹の同級生で、兄が修行しているホテルに遊びに行こうとなったことがきっかけで出会ったのだそう。私たちの現在の代表、立花千月香にも繋がっていくこととなるのです。

丸5年間の修行を経て、1968年、御花へ戻る

満を持して柳川に戻ってきた寛茂。成長した彼を待ち受けていたのは、御花に山積するあまりに多くの課題でした。

その頃の日本は、昭和39年(1964)の東京オリンピックと昭和45年(1970)の大阪万博をのために、全国的に交通網が整備され、マイカーが大衆化し、急速に観光の地盤が揃ってきた時代。

この大きな観光ブームの波に乗るべく、寛茂は改革を推し進めることになります。

電話番からのスタート

御花は、旧大名家の家。商売など全くしたことがないところからスタートしたことから、御花で働く人々は商売人気質があまりなく、修行から帰ってきた寛茂は、電話の受け答えがサービス業とかけ離れていることに気づき、最初は自らが電話番をつとめて顧客ニーズを理解し、それに一つずつ答えるところから始めます。

旅行代理店との連携

その当時は、手数料がかかる旅行社との提携は行っていませんでした。高速道路が整備され、団体旅行の行き先として柳川がますます選ばれるようになった背景を見逃さず、積極的に旅行社との連携を深め、気づけば大型バスが何台も列をなして待っているほどの盛況ぶりを生み出していきます。

株式会社御花の誕生

そして、昭和46年(1971)に株式会社 御花となり、観光ブームに乗り遅れないよう設備の充実をはかるようになります。その中の一つが、後に文化財としての価値が認められる「家政局」の改装です。

もともと家政局とは、伯爵立花家の財産管理などを担う家政機関の名称でした。東宮御所を設計した建築家の方に、この建物の構造は面白い。と言ってもらったことがあったため、この建築で何かできないかと考えるようになります。

当時は料亭業や郷土料理が主力だったため、地元の方も観光の方も気軽に食事を楽しめる場所を作りたいと決意します。

ちなみに、この年に現在の代表である立花千月香も誕生しました。

次回、焼肉とイタリアンスナック御花「一番館」オープン!へと続きます。

御花の黄金時代を作った男!立花家17代立花寛茂の幼少期〜修行を終えて御花入社までのお話でした。次回はどんなことをしてくれるのでしょうか・・・焼肉!?イタリアンスナック???引き続き昭和の御花の物語をお楽しみに。

今回、立花家17代立花寛茂のインタビューとともに、立花家史料館のブログを参考にさせていただきました。こちらもぜひ読んでみてください。

最後のご滞在をお待ちしております

ホテル棟「松濤館」はリニューアル工事のため、2024年6月末をもって休業いたします。ぜひ最後のご滞在をお待ちしております。

また、最後の月となる、6月の13日/14日夜の「能公演」もぜひご検討くださいませ。

これからの春の柳川は、藤の花が美しい季節となり、新緑の緑が美しい季節を迎えていくというベストシーズンに入っていきます。人気のお舟で朝食プランも販売開始しております。

美しい春の季節に合わせて、昭和から40年頑張ってきた歴史を感じるお部屋たちに最後のご宿泊をぜひお楽しみいただきたいです。私たちも心よりお待ちしております。

https://ohana.co.jp/pages/stay

クラウドファンディングに挑戦中!藩主の末裔が営む御屋敷「御花」|文化財の未来を照らす挑戦を皆様と

日本中に数多くある美しい景色や文化財。それらの尊さは私たちの何気ない日常にあり、失って初めてその大切さに気がつく…そんなことが日本中でたくさん起こっています。そしてそれは御花も例外ではありません。

しかしながら普段の生活ではその大切さに気づくことも、歴史に触れる機会も少なくなってきていることが現状です。失ってから気付くのではなく、日々の生活の中で文化財の尊さを皆が実感できるように。そのためにも文化財に触れる機会を増やし、100年後の未来へとバトンをみんなで繋いでいくことが、私たちのミッションだと考えています。

文化財の未来を照らす私たちの取り組みに、あたたかいご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?