コミュニティはアンビバレントな生きものだ。◆『遠くへ行きたければ、みんなで行け』(1)【ぷろおご伊予柑の大預言 番外編】

『遠くへ行きたければ、みんなで行け』読書会

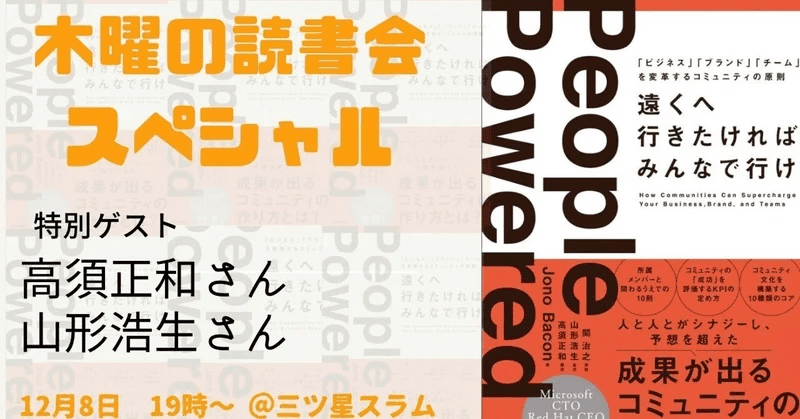

2022年12月8日に行われた読書会は、『遠くへ行きたければ、みんなで行け』の訳者の方々を特別ゲストにお招きしました。

今回より、木曜の読書会スペシャルをお送りします。

No.1 木曜の読書会スペシャルの背景とゲスト紹介

No.2 『People Powered』のコミュニティ観について

No.3 「遠く」ってなんだろう

No.4 コミュニティは手段?それとも目的?

No.5 心地のよいコミュニティってなんだろう

No.6 コミュニティの価値に気づくには?

No.7 コミュニティに入るときに気をつけたいこととは?

No.8 コミュニティのサイズとバリエーションの相関関係

常識破りの7年目、合法なものがいちばん、あぶない

伊予柑:『遠くへ行きたければ、みんなで行け』(邦題)『 PeoplePowered』(原題)の読書会を始めたいと思います。

出演は、高須正和さん、山形浩生さん、秋田先生、そしてプロ奢ラレヤーで、司会は僕、伊予柑です。

この本を深く理解することで、コミュニティとの関わり方がよりよくなることが目的です。

聞き手はプロ奢ラレヤーという5000人に奢られた25歳とそこに集まってきた人たちのSlackコミュニティです。このSlackコミュニティでは基本的には生きづらい人たち、「わりと頭はいいけど発達障害です。」とかそういう人たちが集まって読書したり、友達を作ったりするなどしています。新手の宗教の一種ですか?と言われると否めないところです。

話し手は山形さん、高須さん、秋田さんという方々がいて、彼らはインターネット、都市経済コミュニティという人々の群れが社会にどのような影響を及ぼしているのかに好奇心があって、トライや観察を続けてきた人たち というふうに一旦括っております。それぞれが無類のスペシャリストです。

順番にご説明していきます。

今回メインの、訳者の方々からしたら「なんでこいつがきたんだ?」という人物、プロ奢ラレヤーです。僕はゲストの3人と知り合いなんですけど、今回は突然「こいつと対談をしないか」と持ちかけました。自己紹介をお願いします。

ぷろおご:インターネット、おもにTwitterなどで、いろいろな人間に絡んだりしながらテキトーなことを言ってます。集まってきた人たちと仲良く遊んでいたら、5、6年人の金でメシを食い、人の家で寝て、と生活ができているよくわからない25歳です

伊予柑:詐欺師の一種です

ぷろおご:いまのところは合意された場合のみの取引で、おそらく合法です!

伊予柑:いろんな人から2万円をもらって、おすしを奢られています。最近だと、奢り依頼のなかでも巨乳の女性からの依頼を優遇するというパフォーマンスアートみたいなことを繰り広げています

伊予柑:怪しさしかないんですが、高須さんのコミュニティの方であれば、東京芸大のメディアアーティストの八谷和彦さんがいち早く接近して、その生き方のおもしろさに着目して「生徒にこういう生き方があると教えたい」とおっしゃっていました。

ある種のアーティスト的な生き方を真正面から貫いていて、そのうえで法も犯していないし、倫理的に反することもしていない。ただ、通常の常識からはだいぶズレています

高須さん:社会の位置付けだと、ちょっと前のphaさんと似てる感じがしますね。そうはいっても、phaさんとプロ奢ラレヤーさんは違うことのほうが多いんだろうなと思い、話を聞くのを楽しみにしてます。

(編集部:phaさんとは、「日本一有名なニート」)

なぜ、奢り条件に「2万円を払う」があるのか?

伊予柑:ぷろおごの収入はnoteマガジンと奢られによるものだと思うんですけど、奢られはいくらほど入るんですか?

ぷろおご:月収?・・・数えていませんが、30日あって平均60〜90人ぐらいに会っていて、そのうちの2割ぐらいが金をくれる人ですね

伊予柑:ちなみに博士課程だったら無料で奢れるんですけど、なんでもないつまんないやつだと2万円払わなくちゃいけないというルールになっていて、全体の2割ぐらいいるということですね

ぷろおご:2、3割なのでそこに賭けるというかんじ

伊予柑:そうすると、暮らしていけるだけ奢られているということになります

高須さん:今のお話だけ聞いていると、なんというかサービス業といえばサービス業ですね。でも、そういうサービス業は他にあまり聞いたことがなかった気がするから、いろんな意味でいろんな話を聞きたいです

伊予柑:ぷろおごさんの場合、「おもしろい話を聞きたい」が第一目的で、つまらないやつの話を聞いてやるために2万円もらっているというところなので、素晴らしいビジネスモデルなのだなぁ。と

ぷろおご:実際は、つまらないやつから2万円をもらうというよりは、「私は何も話すことがありません」という人が「2万円を払います」って言ってくるんですよ。べつに、2万円をもらわずに会ってもいいんですよ。だけど、2万円を払ったことによって話しはじめるんです。

「私はおもしろくないし、何も喋ることないし、私の人生なんて」って言う人もお金を払うと、「せっかく2万円払ったし、ちょっと捻りだそうかしら」って1、2時間ずっと、懺悔みたいに「そういえば・・・」って話をするんです

伊予柑:ライザップに20万払っちゃうと痩せるモデルですね

ぷろおご:そうそう。

お金を払うとしゃべりだすんですよ。

依頼者:わたし、ある時からお母さんのご飯を食べなくなって、

ぷろおご:なんで?

依頼者:美味しくなくて

ぷろおご:ヘタってこと?

依頼者:いや、お母さんがきらいなのかもしれないです・・・

伊予柑:野生のカウンセラー

ぷろおご:お金にはそういう効果がありますね

伊予柑:という謎のポジションの人物です。おもしろいなぁと思って、僕は3、4年前から彼のコミュニティのサポートをはじめました

伊予柑:それでは訳者の方、高須さん、自己紹介いただけるでしょうか。

高須さん:ずっとサラリーマンをやっています。今もスイッチサイエンスという、ものを作る道具、電子工作をするためのマイコンボードを外国から輸入して売っている会社の社員で、ここ3年ぐらいずっと中国の深圳という世界で一番デカい電気街のある街にいます。

最先端のものづくりは、急速に進化する部品と携わる人の「好き」でできている

高須さん:ものを作る部品はすごい進化するんですよね。5年前の部品にはほとんどなかったAI機能が、最近はどの部品を買ってもついてるとか。なので、絵を描く道具に比べると、ものを作る道具は進化が早いです。

特に深圳はそういうのがポコポコでてきます。日本にないものを他に先駆けて輸入すると儲かるので、そういうのを見つけたりしてます。

僕らがパートナーを見つける時の傾向として、昔はバカでかい会社が作る道具をちっちゃい会社が安くコピーするみたいなことが多かったんですけど、最近だと、優秀な人をたくさん捕まえているちっちゃい会社が面白いものをだすというのが増えてきてます。ちっちゃい会社の周りには優秀なエンジニアがいっぱいて、彼らはお金よりも興味や愛で面白い仕事をする。

また、僕がものを売ろうと思った時にも、優秀な人にお金払ってブログ書いてもらうとか、使い方ガイドを作るとかじゃなくて、優秀な人が僕らが売るものを好きになってくれて、自分で勝手にYouTubeで宣伝してくれたり、自分で勝手に使い方ブログを書いてもらったりした方が売れるんですよ。

「有名です、宣伝費たくさんかけました。」みたいなものより、そうじゃなくても、優秀な人が周りに集まってます みたいなものの方が売れる。とはいえ、「優秀」にはいろんな見方があって、開発力がすごい高いというのもあれば、子供に教えるのが上手いというのもある。

つまり、優秀という物差しもひとつではなくなってて、お金じゃなくてやる気で動く人達を集めないと、ものの開発ができないし、ものも売れないみたいなことになってきてる。

会社も、金を払ってない人をどれだけ惹きつけるかみたいな方向にいってることがすごく多くて、どうやってより面白いものができあがるのか みたいなことに関心があります。なので、世界中で自発的発明フェスタがいっぱい開催されていて、そういうのに世界で一番たくさん行ってます。

発明フェスに行くと、その国で求められているものがわかる

伊予柑:イベントはどのくらいあるんですか?

高須さん:DIY発明フェスタみたいなのは、ほとんど どの国でもやってるんじゃないかな。僕がこれまでに行ったことあるのは全部で37都市120開催。

聞き馴染みなさそうな国でいうとレバノンとかフィリピンとか。そういう国は「世界一の開発パワー」みたいなのはないから、レバノンの価値を活かそうとしてて。

レバノンは基本なんでも ものがなさすぎて、普通に買えば100万円するけどDIYすれば30万円みたいなものが売れるんですよね。だから、レバノンの発明フェアに行くとそういうものがすごく多い。

日本とか香港みたいに社会の問題はあんまりないようなところに行くと、半分アート活動みたいな電子工作をやってる人が増えるんですよ。アメリカもそっちに近いかな。

10、20年、30年前だと発明家ってすごく遠い世界で、テレビの中にいるみたいな存在だったけど、最近では、有名YouTuberなのか発明家なのかわからない、物書きなのか発明家なのかわからないとか、

この人はサラリーマンのはずなんだけど、なんで毎日発明フェスタに行って、変なものを発明しているんだろうみたいな人が出てきていますね。

たとえば、動画撮影の時に頭を下げるとパシャパシャッとシャッターがいっぱい鳴って、記者会見で謝ってるように見えるようなハードウェアを作っていたりだとか。この記者会見で謝ってる様子を再現するシステムみたいなものは日本だとすごくたくさん出てて、外国になるとだいぶ減る。台湾だとちょっとあって、中国になるとものすごい減って、もっと儲かりそうなやつが多い。

そういうような、上司から命令されたら作らないよな みたいなハードウェアに関心があって、それを作る人達の間を色々まわっています。そして、それをいくつか本に書いたりもしています。そんな感じでございます。

伊予柑:世界中の発明家コミュニティで、「TAKASU」っていうと通じるおじさん

ぷろおご:そんなAjinomotoみたいな・・・

発明家には、自宅物置出身の人もいる

高須さん:おそらく全部足して、5000〜1万人ぐらいしかいないんじゃないかと思うんですよ。大学とかにいる人がみんなそこにいるかというと、そうでもなくて。大学の中でもそういうのが好きな人がいる。

行くともちろん博士の割合は多いんだけど、ずっと家の物置でやってました、みたいな人もいるにはいる。

人数が多いことがウリのコミュニティでもないから、世界で全部足しても1万人ぐらいしかいなくて、そのなかの2、3000人だと会ったことがあって。僕はいつも同じような服を着ていくから、見ると「あ〜」って言われたりするんじゃないかな

伊予柑:ほぼ世界中で通じる人、そういうおもしろおじさんです。つづいて秋田先生、実は三つ星スラムに秋田先生の学生さんがいて、その学生がお呼びしたいと。こんなふうにつながるんだと思いました

秋田先生:初めまして。大学で教員をしているかたわら、発明イベントによく行っています。研究というより、半分趣味で半分仕事として発明みたいなもの作りをしています。

大学ではエンジニアリングというよりはイノベーションとかそういう学科にいるんですけど、そこの学生が『Peple Powered』を読んでるという話をしてるもんですから、「僕も読んだよ」っていう話になり、こちらの会を紹介してもらいました

伊予柑:高須さんと一緒に本も書かれていました

秋田さん:今もちょうど本を書いています

深圳はつくられた街?ひとりでにできた街?

伊予柑:それではラスボス的な山形先生、オランダから

ぷろおご:オランダ・・!

山形さん:どうも、オランダにいます。山形です。

本業は開発援助をやっておりまして、いろんな国に行って発展をお手伝いするなかで、技術どうする、工業どうしたらいい、など技術の発展を考えたり、なんでアラビアの国はみんなものを作ろうとしないで上司になって金をもらうことばっか考えてるのか、とかそういうような話をしています。

もともと都市計画畑の出身です。香港の隣に作られた深圳というインチキな街があって、「これから新しく街つくんの?うまくいくわけねえじゃん」って最初に行ったのは89年あたりでしたね。

当時はなんにもない原野が広がっていて、本当に建物がポツンポツンとしか建ってない、そういうところでした。それが、服飾業とエレクトロニクス業がぶわっと伸びて、いきなり街が発展してしまった。産業になってしまった。おもしろい。とずっと見ていました。

それから、たんなる趣味の話でインターネットが出てきた時に、フリーソフトってどうやってできるの?とか、そういう文章を訳していました。Linuxが出てきて、コミュニティを作ってみんなで作る、そういうものがあるんだよっていう話を人に説明してるうちに、だんだんとその3つが融合してきたというのが最近の現象ではあります。

経済の発展、街ができてくるという話と、そのまわりにコミュニティができるという話がなんかぐちゃぐちゃつながっている。そこらへんがまさに深圳に結実しています。

そして、そのなかで学問的、あるいは経済とか建築をやってる人は、どしん!とものを作ろうとか、なんとか市場(マーケット)を作ると人が来て、みたいないい加減な話をするんだけど、そうじゃねえんだよなっていうのがだんだん見えてきてる。

コミュニティはアンビバレントな生きものだ。手入れと放任のあいだで葛藤がある

山形さん:『People Powered』にもあるけど、いろんな仕組みや、街でも産業でも、だんだんできてくるもので、最初の頃ってなにもないんですよね。

経済学の人によると、ものが発展する、コミュニティができるには制度が必要で、ちゃんとしたルールがあって、何があって何があって…みたいな話をするけど、最初はそんなものはありはしないんですよね。

みんながぐちゃぐちゃ集まって、こうしよう、こうしようって言ってるうちに問題が起きて、これはこういうルールでやろうじゃないかと街もできてくる。

最初は集まって住んでいる。そこへ「隣の家の人がうちを覗くんですけど」みたいな話が出てきて、それはやばいから、ここのところにちょっと目隠しつけようぜとか、

あるいは一方で、うるさい、それはお前が気にしすぎだ、だまれ。と対処をしたり、そういうルールがだんだんとできてくるうちに、いろんなものができてくる。そうするとコミュニティなり経済発展なり都市が先なのか、ルールが先なのか、みたいな話が非常にわかりにくくなってきます。

『People Powered』は、著者のこれまでにいろんなものを作った自分の経験から、「コミュニティを発展させるにはこういうのが必要だよ」と。それは事実なんですけれども、一方でそういうものはすぐにできるものじゃないから、だんだん作らないといけないよね。っていう話をしてくる。

個人的には、あんまり好きじゃない面もある本ではあるんですよね。読んでると、「こいつら、こういうふうにおだてるとタダ働きしやがるから、上手く使っちゃえよ〜」みたいなものを感じて、ちょっとそれはひどいんじゃないのっていう気がしなくもない。しかし、そういう側面があることも否定はできない。非常にアンビバレントな気持ちを持ちながら翻訳しました。

翻訳者が常に翻訳してる本に賛成してるとは限らないわけです。賛成してる場合が多いんですけどね。そのあたりはご配慮いただきたい。

というようなところで、開発屋と趣味の技術と片手間の翻訳・物書きみたいなものをやっていて、この本に関わっている山形でございます。

伊予柑:片手間で2ヶ月で700pの学術書は訳せないんだよなぁ…

山形さん:ですよね。お前らもう少し感謝しろよっていう気はしなくもない

伊予柑:感謝しております・・・!

高須さん:僕が日本語で読むより、山形さんが英語から日本語に訳す方が早いからね

変化への期待を持てないと、若者は武装する?

伊予柑:ここのコミュニティにいる人、普段ぷろおごが話を聞いている人は「日本が停滞していて面白くねえな」って思ってる人がかなり多い肌感を受けています。

このまま老人のケツを拭きながら一生を過ごすのかなあ…というのは日本の若者にとっては非常にシリアスな悩みで、ここに集まっているのは、世界転覆してくれたらなんでもいいから嬉しいな という人がほとんどではないかと思っています。

伊予柑:そのような変化への期待があるだけで希望になるのかなって感じがしてます。何もないところから希望がうまれたというか。今の日本は、なんでもあるところがだんだんと築50年になっていく、道路が劣化していく、その様をあと何年オレたちは見るんだ、と。そうした空気のなかにあります。なので、そういうところに希望が持てる話があると嬉しいです。

それでは、次に文化人類学者・言語学者ゆーさん

ゆーさん:タイの狩猟採集民、500人ぐらいしかいないムラブリという人たちをフィールドワーク、研究してる者です。大学教員だったんですけど、僕はみなさんみたいに馬力がないので辞めちゃって、今は独立研究者としてやってます。

僕が研究していたムラブリには組織みたいなものがほとんどなく、それは定住型じゃないからだと思うんですけど、

山形さん:タイのどこらへんですか?

ゆーさん:タイの下の方で、ラオスとの国境あたりです。

山形さん:イサーンのあたりですか?

ゆーさん:もうちょっと北の方ですね

山形さん:黄金の麻薬地帯のあたりですか?

ゆーさん:そうですね、はい

伊予柑:なんで土地勘があるの?!

高須さん:僕も山形さんもあのあたりには縁がある

ぷろおご:ご近所トークですね

高須さん:深圳は東南アジアに物理的にも距離が近くて、深圳からチェンマイは1時間半ほどで行けるんです。チェンマイのメーカーフェアにもずっと3年ぐらい連続で参加していて。山形さんは開発援助とかあのあたりですか?

山形さん:あそこらへんはやったことがないけど、バックパッカー時代によくうろうろしました。「ここらへんでは、ルビーが多く採れるからオレと一緒に商売しよう」と外国の人に熱く語られた思い出がありますね。あれを引き受けていたら、今のおれはどうなっていたんだろう

伊予柑:チョンキンマンション暮らしだったかもしれない

目的なく外国に行くとき、見たかったものはなんだろう?

高須さん:日本にお金があった時代の話ですよね。用はないんだけど外国にたくさん行くみたいな生き方があった。その頃の日本人、バックパッカーをやってた頃の僕らが金持ちだったかというとあんまり。

でも、とりあえずお金はどこかからまわってくるだろうと思ってたし、貯金がなくても嫌じゃなかった。今も絶対的に稼げる金額はそんなに変わらないはずなんだけど、なんとなくそうじゃない人ばかりで集まっていると、貯金は残しておいた方がいいかな、旅行に行くなら目的があった方がいいかな、とか、そういうふうになっちゃうから、なかなか大変ですよね

伊予柑:そういえば、ぷろおごさんもバックパッカーやってましたよね

ぷろおご:19くらいから22くらいまで、年間半分ずつくらい。スロバキア人と結婚していたことがあって。結婚するとビザがもらえるじゃないですか。向こうの人は博士号とか持っていたからつよいなあ、偽装結婚とか疑われないだろう、とネットで調べながら申請したら、僕がはじかれてしまった。

はたらいてないし、家もないし、貯金もなければ、日本に住んでもいなくて、だめってわけじゃないけど、書類をめちゃくちゃ出せと言われて

伊予柑:偽装結婚を疑われて、日本人の方がはじかれたんですか

ぷろおご:偽装結婚を疑われない方法をネットで調べていたんだけど、どうやら来日外国人女性向けの攻略法だった。しかたないからあきらめて、それで半分しか日本にいられなかった。

向こうがEUのビザなので年間合計半年、厳密には3ヶ月2回、日本にいられるんですけど、その残り半分は仕方なく海外のノービザで行けるところを転々としていて、それでエストニアとかも行きましたよ。

そのへんをうろちょろしていたのが、合計2年くらい。バックパッカーというか、べつにどこにも行きたくないのに追い出されるから、国からでないといけない、というのを繰り返していた時期でしたね

伊予柑:ワールドワイドな感じでつながってきました。

健康のために古典を実用書として読む集団がいるんだとか

伊予柑:僕はドワンゴというところに勤めていて、インターネットコンテンツを色々やっています。最近だとひろゆきさんの漫画を企画したり、ゲーム制作のプラットフォームを作ったり、ゆっくり茶番劇商標問題の記者会見の手配など、色々とへんな仕事をしています。ぷろおごさんのコミュニティづくりのサポートをしていた縁でここにいます。

改めて、三ツ星スラム、ぷろおごさんのslackコミュニティは何かというと、ぷろおごさんのnoteマガジンを買ったらおまけとしてついてくるSlackコミュニティで、毎月250人ぐらいの人がアクティブでいらっしゃる。

で、普段まったく本を読まない人たちがなぜか古典を読み、読書会を中心に交流するということをやっていて、3%ぐらいの人は本を読んでいます。コミュニティメンバーには健康になるという穏当なビジョンが掲げられていて、みんな早く寝ようねと。

よく読まれてる古典としてはモース、デュルケーム、レヴィ=ストロース、バラバシ、ロビン・ダンバーなどで、基本的にはコミュ力がないとか、儀礼が嫌いだとか、社会になじめないのでレヴィ=ストロースするとか、友達が欲しいから読むなど、実用書としてして古典を読み、数百年前からえらいおっちゃんが言ってるんだから…という納得をしています。

全体としてあまりまじめなコミュニティではなく、基本的には生きづらい人たちが集まって、うだうだ雑談をしているところにネタとして古典があるくらいの感じです。

さらにそのなかに、群れ研究所という、よりコミュニティに関心のある人たちが集まって、タテ社会の日本とか、オーガニゼーションズなどのコミュニティに関する本を読んで、コミュニティってなんだろうねっていう話をしています。今日の会のいきさつとして『People Powered』が課題図書にいいんじゃないかと推したというのがありました。

次回へつづく

こちらのアカウントへのサポートは、スラム編集部への支援となります。よろしければ感想やご要望なども頂けると嬉しいです!