学校で行われている道徳の授業がヤバ過ぎる件。

こんにちは🤗おあです✨

3児子育て中で、小学生の娘2人はホームエデュケーションを選択しています🙌

子どもたちが毎日を楽しく、自分らしく過ごせる社会にしていくために、これからの学びの在り方について考えるnoteです📒

今回は、「学校で行われている道徳の授業がヤバすぎる件。」について書いていきます🖋

小学校では2018年~、中学校では2019年~、道徳の授業が教科化されたことを、ご存知でしょうか??

それまでは、❝教科外活動❞だったそうなんですよ💡

この「教科化」とは何を意味しているかと言うと、①「特別な教科として必ず授業で扱わなければならなくなった」ということ&②「教科書が導入されるようになった」「ちゃんと検定された教科書に沿って教わるようになった」ということと&③「評価が行われるようになった」ということなんです😥

その、小学校で行われるようになった❝道徳❞の内容がですね、ちょっとヤバいんじゃないかなと思っておりまして・・・😱

どんな授業が行われているのか、知らない方も多いかと思いまして、お伝えしてみたいと思います。

■かぼちゃのつる

小学校に入って1年生で初めて扱われる教材が、「かぼちゃのつる」という偶話なんですけれども。

これは、日本文教出版という教科書に載っているお話です📚

~~~あらすじ~~~

畑に植えられたかぼちゃが主人公。

そのかぼちゃは、つるを自分の伸ばしたい方に、好きなだけどんどんどんどん伸ばしていくんですね🎃

その途中で、ミツバチ🐝さんとかチョウチョ🦋さんとかに注意されてしまいます。「そっちには行かない方がいいよ」とか「他の子の迷惑になっちゃうよ」みたいな😨

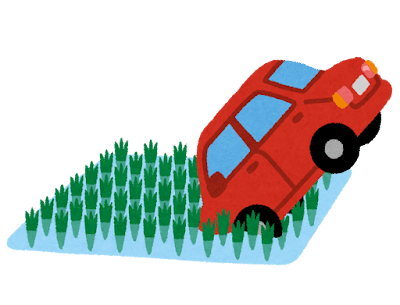

でもかぼちゃは、ミツバチさんとかチョウチョさんからの助言には耳を貸さず、自分の畑をはみ出して、お隣のスイカ畑の方にまでつるを伸ばしていくんですね🍉

さらに道路にもはみ出していこうとするので、犬🐶にも忠告されるんですね。

みんなからの助言や注目を無視をして、自分の行きたい方向にズンズン伸ばしていった結果・・・。

そこに走ってきた車に轢かれて、つるがちぎれてしまうんです💦

「痛いよ~、痛いよ~」って、かぼちゃさんは泣きました😣

・・・というところで、終わるお話なんです😨

・・・このかぼちゃのつるというお話、何を教育の目的として作成されたお話か、分かりますか??

このかぼちゃのつるを題材にした指導目的は、「節度・節制」だそうです😱

この偶話を通して、「わがままをしないことが、自分と他者の快適な生活につながることに気づかせる」ことが目的なのだそうです💦

他者からの忠告を聞き入れなかったかぼちゃ🎃

対して、注意したのにちゃんと聞いてもらえなかったミツバチ🐝たち。

相手の気持ちを想像し、普段の自分の振る舞いについて反省を促したり、周囲の状況を推し量って、気持ち良く集団生活を送るにはどうするべきか?を考えさせる、というのです😱

・・・私がショックなのは、小学校に入って、これが1番最初に扱われる題材だということです😨

そりゃあ、社会を共に生きていく上で、それぞれがやりたい放題やってたら、それは社会として成り立ちませんので、節度だとか節制だとかが必要ないとは言いません。

でも、それはついこの前まで幼稚園や保育園に通っていたような、まだ6歳の子どもたちに、学校で最初に教えるべき内容なんでしょうか??

・・・だってね、このお話で何を子どもたちに言おうとしているかって、 「わがままはいけないよ」「バチが当たるよ」「周りに迷惑なんかかけちゃダメだよ」「周りのことをまずちゃんと考えよう」「 周りのことを考えてから行動しようね」と。 そういうことなわけですよね??

いやー、これ、皆さんはどう思われますか??😨

今は、「個性が大切」とか「多様性が大事」とか「自立」とか「自分の意見をしっかり持て」とか言われているわけです。

それとは真逆のことを教えていませんか??

まず、「空気を読みなさい」と。「自己主張をするな」と教えているように私には見えます。

自分の子どもが、この教科書でこんな授業を受けているのを知って、私、ゾワ~ッ☠️👹💀としちゃったんですよね😱

しかも、そうやってわがまま放題やったカボチャは最後どうなるかって、走ってきた車に轢かれて、「痛いよ~痛いよ~と泣いても、後の祭り🎆

自業自得ってわけですよ😱 「ほら見たことか」と。「そうやってわがまま放題、1人で好き勝手にやっているとバチがあたるんだよ」って、そういう結末なんですよ💦

普通に考えて、畑の世界で、カボチャなりスイカなり、野菜がそれぞれ「もっといい場所の方へに行きたい!」「 太陽がもっと当たるところ、もっといい土の場所、もっと美味しい水のある場所に、どんどん広げていきたい!」「もっと伸ばしてもっと大きくなりたい!」って思うのって、ごく自然なことだと思いません??

逆に、カボチャとかスイカとかの野菜が、「僕、これ以上ツル伸ばしちゃうと、みんなに迷惑かけちゃうかもしれないから、僕、ここだけにしとく。これだけで大丈夫。みんな僕のことは気にしないで💦」みたいな・・・。

そんな野菜畑、怖くないですか??

私は、子どもって、いや子どもに限らず誰だって、まずは自分が「こうしたい」「ああしたい」と思うことは当然だと思います。

それが自然だし、「もっともっと大きくなりたい」「もっともっと伸ばしていきたい」って欲求は、健全なことだと思うんです。

むしろ1人1人が、自分はどうしたいのか、意見をしっかり持つことが1番大事だとさえ思ってます✨

自分はどうしたいのか??

「私はこうしたいです」と表明した時。

他の人たちも同じように、それぞれいろんな思い、願い、意見を持っているわけなので、「 いや僕はこうしたいです」とぶつかるわけです。

そこで初めて、対話をする必要が出てくるわけですよね✨

異なる者同士、意見がぶつかることは当然あります。

ぶつかって当然ですし、その時にどう話し合って、お互いに折り合いをつけていけるのか。

それを学ぶのが授業であり、学校という場所なんだと思うんです。

つまり、「自分の意見を持つ」ということが、何より先に来るべきではないかと。

その上で初めて、❝議論❞というのは成り立つんです👍

いろんな違う意見が出てきて、どうしたらみんなが納得できるだろうかと。 ああでもない、こうでもないと、いろいろ話し合いながら、みんなで合意形成していく。 そのプロセスに価値があるわけですよね☘

その話し合いを通じて、結果的に多様性を学んでいくわけですよね✨

なのにまだ6歳とか7歳とか、まだまだ世の中のことも知らない、いろんな人がいるという多様な世界を知らない子どもたち、自分の意見というのをまだ明確に持ち合わせていないような段階の子どもたちに、いきなり最初に「迷惑はかけちゃいけない」「わがままを言っちゃいけない」と、 そこから教えるという教育は、私は真逆だと思います😣

小学校に入ってまずやるべきことは、❝自分の意見をそれぞれがちゃんと持つ❞ということだと思います、 むしろ。

自分の意見をそれぞれがしっかり持って、主張し合っていいと思います👍

主張したら、ぶつかりますよね。

ぶつかっていいと思います✨

喧嘩になってなかなか折り合いがつかない💦

それでいいと思うんですよ🤗

そういうやりとりを通して、「あんなこと言っちゃったけど言いすぎたかな」とか、「もうちょっとこういう言い方をすれば伝わったのかな」とか。 あとは、「あの子はあんなこと言ってたけどどうしてそんな言い方したんだろう?」とか、「どうしてそう思うんだろう?」って考えていくようになるのです☘

そして、それを持ってまた話し合えばいいんです。 何度でも✨

そうやって、何度も何度も話し合う中で、言葉にすること、相手の言葉を聞くこと、理解し合う難しさ、理解し合えた時の喜び・・・。

そういう体験をする場こそが学校なのではないでしょうか??

道徳で「こうしましょう」と価値観を押し付けることよりも、理解し合おうとするプロセス、伝え方に悩むプロセスの方がずっとずっと大事なことだと思うのです。

話し合う中でお互いになかなか分かり合えないとか、折り合いがつかないって、それでいいと思うんですよ💖

それが❝本当の社会❞だと思うんですね✨

だってみんな違うんですから。

難しいことなんです。

なのに、まだ6歳とか7歳とか、自分の意見もまだ明確じゃない、世の中のこともまだまだ知らない子どもたちに、なぜいきなり「わがまま言っちゃいけない」とか「自己主張するな」とか「周りをまず考えろ」なんて、そこから入らなければいけないんでしょう??

私には疑問でしかありません😔

・・・というわけで、今日は小学校で行われている道徳の授業が、ちょっとヤバ過ぎます。というお話を書いてみました😅

皆さんはどう思われたでしょうか??

お読みくださりありがとうございました🙌

また次回お会いしましょう👍

いいね💛フォロー✨お待ちしています🤗

同じ内容を音声で聴きたい方はこちら👇

よろしければサポートお願いいたします✨いただいたサポートはオルタナティブな学びの場の活動に使わせていただきます💕