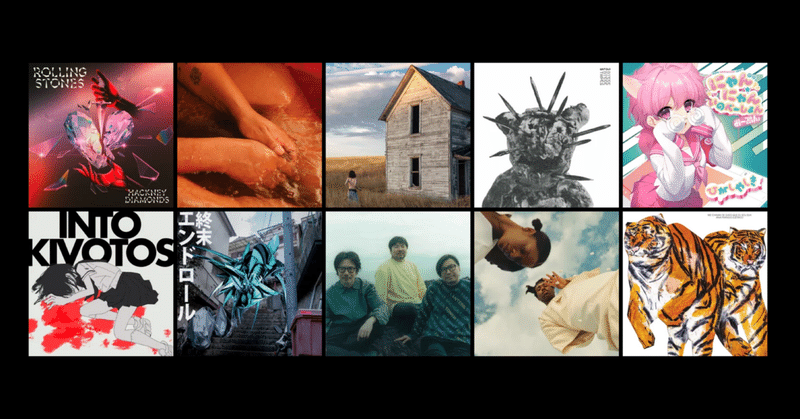

2023年10月の新譜記録

こんにちは!タイトルの通り、私が10月に聴いて良いなあと思った新譜について、簡単な感想コメントとともにまとめておく記事です。

先月の記事で「全然音楽聴けてない」的なことを書きましたが、大型のリリースが続いたこともあり、比較的ペースは取り戻せたんじゃないかと思います。とりあえずこの新譜記録も一年は続けたいところなので、あと2ヶ月この調子で頑張りたいですね。

良かった新譜

アルバムタイトルを押すとsongwhipのページに飛べるので、気になった方はそちらからどうぞ!

Hackney Diamonds / The Rolling Stones

10月はなんと言ってもまずこれですよね。80歳にしてこの熱量の完全新作フルアルバムを作れるのが本当に怪物という他ないし、そういうのを除いてもシンプルにロックンロールとして曲が良すぎる。タイトで踊れるリズムに派手なギター、そしてあの色気ある歌声をこんなにビビッドな今風のサウンドプロダクションで、現在進行形で聴けるとは思っていませんでした。なんでそんなに元気あるんだ。それでいて、ラストの"Rolling Stone Blues"ではタイトル回収みたいな曲名で一気に往年の土臭いブルースを聴かせてくれるわけで、生涯現役のエネルギーの裏に秘めたいぶし銀の哀愁を感じて普通に涙腺に来ました。発売記念のライブ映像とか見てもめちゃくちゃしっかりライブしてるし、どこまでも生きる伝説すぎる。

アルバム名 "Hackney Diamonds" は「(強盗に)割られたガラス」みたいな意味合いらしく、ゴージャスさと不良っぽい若々しさ、それでいてちょっとくたびれた愛嬌なんかも感じられて良いタイトルだなと思います。齢80にしてなお、身に覚えはないけど女の子を怒らせてしまった曲から始まるというのも、なんともタイトルに合っていて微笑ましい。

個人的に、ストーンズの楽曲はR&B出身ならではのリズム感がすごく好きで、その点チャーリーワッツ亡き後の活動がどうなるのか不安だったのですが、このぐらいバキバキでモダンな作風だと、よりパワフルなスティーブジョーダンのドラムもマッチしてる気がしますね。チャーリーが叩いている"Mess It Up"と"Live By The Sword"を聴くとやっぱり、あの軽やかで正確無比に芯を捉えたドラムが好きだ……ともなりますが。

あと本作はゲストも豪華で、レディーガガやエルトンジョン、そしてポールマッカートニーも参加してるんですよね。ポールは4曲目"Bite My Head Off"でゴッリゴリのファズベースソロを弾いているんですが、およそあの歳の人間が出す音ではなさすぎて最初聴いたとき思わず笑ってしまった。ポールは去年のグラストンベリーもめちゃくちゃ良くて、あの世代の英国人ロックスターたちのバイタリティはどうなってるんだと思わずにいられません。みんな長生きしてほしいですね、ほんとに。

I Killed Your Dog / L'Rain

Unknown Mortal Orchestraのキッチュなサイケに、Hiatus Kaiyoteのハーモニックなネオソウルを掛け合わせて生まれたような、多幸感に溢れながらも全体的にアブノーマルな不安定さの漂う一枚。ラストの"New Year's UnResolution"のハウスみたいなビートも含め、複数ジャンルのトリッピーな部分が集まっていい具合にサイケデリックにコラージュされた傑作です。かなり好き。

Census Designated / Jane Remover

こちらも傑作。2021年の1stアルバム(当時はまだdltkz名義だったか)の時点では、underscoresよりもう少しアングラ寄りのオルタナロックベースのhyperpopという認識でしたが、本作はそうしたバンドサウンドとDTM的なアレンジの融合が手法として自然なものになりつつある2023年のインディーシーンに一つの完成系を打ち立てたように思います。ブラックゲイズすら思わせるディープで陰鬱なノイズギターに終始オートチューンのかかったボーカルが乗る構成は特に象徴的。オートチューンには00年代リバイバルの眼差しも窺え、そういうノスタルジー混じりのaestheticsを轟音に織り交ぜてくるのも、20年代においてインターネットを中心に拡張するシューゲイズの潮流を捉えているように思います。

Sator Arepo / Judgitzu

Nyege Nyege Tapesからの衝撃作。同レーベルが広めている東アフリカのダンスミュージック、とりわけシンゲリを思わせる異常な高速ビートを土台に、呪いのようなシンセが這い回る、過去聴いた中でも随一の怖い音楽です。ディスクユニオンの解説文によれば、

ブルターニュ地方の伝統であるケルトの神秘主義を、古代のゼンハーモニック・スケール(標準的な12音平均律の範囲外で調律する)を使用し、濁ったドローンとマジカルなシンセ・トーンで表現。そこにタンザニア滞在時にすっかり魅了されてしまったというシンゲリの高速リズムをフューズ。結果として狂気的ともいえる、この『Sator Arepo』が完成した。

とのこと。わからん。

わからんですが、神秘主義的というのは確かにそうで、わけがわからない恐怖による緊張感と高速ビートが煽る高揚感でグチャグチャになって、まさに狂気的な精神状態へ連れていかれる感覚はすごくあります。Young Fathersの2月の新譜でも似たような印象を持ちましたが、あれをさらに先鋭化させた感じか。

NYAN NYAN INNOVATION (OPEN) / ひがしやしき

オタクラップ・ユニット(というらしい)ひがしやしきの、サブスク未配信だった曲などを集めた作品。一昨年リリースの前作が個人的に死ぬほど好きで、読み返すとまあまあキモい熱量の紹介記事を書いたこともあるんですが、そちらと比べるとわかりやすいアンセム的な曲は少なくなっていて、よりダウナーというかシリアスな色が強い印象です。自己嫌悪とプライドがないまぜになった内省と諦念。「ヘイガイズウィーハブギフトフォーユー」の歌詞が特に好きでした。

Tumblrでのセルフライナーでも言及がありましたが、ラストの「鍋アニメ」はラップではなくほぼ普通の歌唱で、確かにRADWIMPSぽい(3rdくらいの)し、ギターは椎名林檎っぽい。「let's go 無人島」でもたぶん幸福論をオマージュしてるのかな?あとセルフライナーではオーケンへの言及もあったりして、確かにリリックとか歌パートのメロディの作り方はそういうロック方面の素養が土台になっているのかもなあ、などと思いました。

INTO KIVOTOS / littlegirlhighace

本作で初めて聴いたバンド(?)ですが、歌詞・曲ともに、ART-SCHOOLの耽美な陰鬱さと攻撃性に昔のバンプの荒々しい手つきのポップネスという感じで、ロキノン育ちの私にはかなり刺さりました。ところどころにある、アートっぽさを感じるニューウェーブ趣味なギターリフが良い。ただその中でも、スロウコアと言ってもよいであろう「緩衝地帯」や、Parannoul以降の宅録シューゲイズを思わせるラストの 「Where All Miracles Begin」などで、ただの焼き直しに終わらずしっかり現行のオルタナリスナーを掴みに行っているのもいいなと思いました。ブルーアーカイブについてのコンセプトアルバムらしく、私はスマホゲーが苦手でそのあたりの知識がほぼ無かったのですが、それでも全然カッコよく聴けました。

終末エンドロール / kinoue64

現行ミクゲイザーシーンの雄、kinoue64氏の新譜。追えていなかったのですが9月にも新譜ALが出ていたんですね……恐ろしいリリースペースです。内容は、初音ミクのイノセンスと不穏なバンドサウンドの違和で魅せるミクゲイザーの真髄を、シューゲイズやポストロックサウンドのみならず、ポストパンクやブレイクコアなども援用して改めて提示した傑作。自分も合成音声でミクゲイザー意識の曲を作ることがあるのですが、その視点からもあー勝てねえなと思うし、このどうしようもない違和感と不安感はやっぱり初音ミクでなければ出せないものなんだろうなと再認識させられました。ボーカルシンセサイザーを、メロディを歌うボーカルとしてだけでなく、音色で曲の空気感を決定づける、まさにウワモノのシンセサイザー的にうまく活かした音楽、ということなのかもしれません。

感覚は道標 / くるり

オリジナルメンバーの森信行を約20年ぶりに迎えての新作。当時のスタイルへと回帰してバンドでのジャムセッションを土台に楽曲制作が行われたそうで、その様子もありありと想像できるというか、楽曲のコンセプトも遊び心もいい意味(?)で注意散漫で、「その場のノリ」がダイレクトにパッケージされているような素朴で楽しげで心地よい一枚です。「ばらの花」への唐突なセルフオマージュも面白かったしグッと来ました。

Lahai / Sampha

ある時は荘厳な伴奏、またある時には神経質にリズムに徹するピアノや、ドラムンベースみたいなビートが織り重なっているトラックが面白いなあと思いました。それ以前に歌声がとても良くて、むしろそれがために、特に意識しないでいるとスッと流してしまうほど滑らかな手触りなのですが、トラックの空気はなんかずっと落ち着かなくて、シンプルな心地よさに着地できない居心地の悪さ、もとい緊張感に聴き応えのある一枚です。

Me Chama de Gato que Eu Sou Sua / Ana Frango Elétrico

ブラジルのシンガーソングライター。本作で初めて聴きました。ラテン音楽にはあまり明るくありませんが、オシャレだったり、ダンサブルだったり、逆にしっとりメロウだったりと、自分が「ラテン」と言われてなんとなく想像する色々な側面をまるっとまとめてポップに提示していて面白いアルバムでした。

おわりに

10月はこんな感じでした。上記以外だと、厳密には新譜ではないので含めませんでしたが、3月に出たPAS TASTAの『GOOD POP』のリミックス集がすごく良かったです。リミックスの参加メンバーも錚々たる面々で、とりわけpeanut phenomenonのsix impalaリミックスは激ヤバで最高でしたね。リミックスって、本家のサビを謎の歌で丸ごと上書きするみたいな行為していいんだな。

あと、個人的に今月の末から12月頭にかけてライブのラッシュ(11/29 COTD×Boris×明日の叙景→12/1 Alvvays→12/3 Deathcrash)があり、どれもめちゃくそ楽しみにしているやつなので、今から月末が待ち遠しいです。まだチケット発売前なので確定はしていませんが、12/10のひがしやしきのワンマンにもぜひ行きたい。今年もまだまだ楽しみが多くてうれしいですね!

仲間内でやってるマガジン。よければこちらも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?