アニメの背景と撮影で時々問題になるレイヤーの「塗り」などについての検証

Photoshopのレイヤーの「塗り」はアニメ背景で使ってはいけない??

アニメの背景美術と撮影で時々問題になるレイヤーの「塗り」などについての個人的検証まとめ記事です。

主にアニメの背景画をPhotoshopで描いている人向けの記事になります。

現在、アニメの背景画はPhotoshopで描かれるケースが多いです。

その際にレイヤーの「不透明度」を変えながら作業することはよくあります。

この「不透明度」とよく似ている機能で、普段はあまり使われない「塗り」という項目があります。

レイヤーの「塗り」の項目は触ったことがないという人も多いかもしれません。

この「塗り」によって不透明度を変えることは、After Effectsでの撮影工程で問題になることも多いため、アニメの背景納品時には使用を避けたほうが良いようです。

普段触らないこの「塗り」の項目ですが、Photoshopでの背景画作成時に、フレアやグロー的表現で何かをきれいに光らせたい時のちょっとしたテクニックとして使われることがあります。

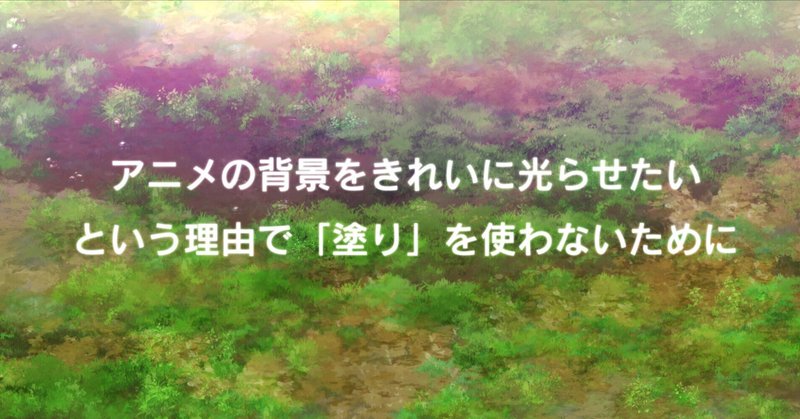

例えば下記のように使用されることがあります。

右半分は「不透明度」を下げて重ねたもので、左半分は「塗り」を下げて重ねたもの。

「不透明度」のほうはくすんだ印象になるのに対して、「塗り」の使用したほうが綺麗に明るく光っているような表現が簡単にできる。

このように簡易に光表現の調整ができるため、「塗り」が時々使われることがあるようです。

しかし、先に述べたように「塗り」はAfter Effectsでの撮影工程で問題になることも多いようなので、なるべく使わずに同じ表現ができないか検証してみました。

結果、「塗り」を使わなくても同じ結果にできましたので、以下でその検証結果の共有をしたいと思います。

(※Photoshop2021で検証しています)

その1:覆い焼きカラー(リニア)で「塗り」を使わない

覆い焼きカラー(リニア)の塗りを100%→50%にする

=色調補正の「色相彩度」で明度をマイナス50にする

その2 :「ビビッドライト」で「塗り」を使わない

「ビビッドライト」の塗りを100%→50%にする

=色調補正の「明るさコントラスト」のコントラストをマイナス50にする

「明るさコントラスト」で「従来方式を使用」にチェックをいれてコントラストを下げる。

※なぜか「調整レイヤー」のほうの「明るさコントラスト」を使用しないと同じ結果にならなかったのでご注意を。

その3 :「透明シェイプレイヤー」をオフにしない

こちらは「塗り」とは異なりますが、「塗り」の使用と少し似た事例の「透明シェイプレイヤー」の機能についての検証結果です。

覆い焼きカラー(リニア)時に「透明シェイプレイヤー」の項目のチェックを外す

=レイヤーを通常モードにし、真っ黒のレイヤーの上に置いて一つのグループにまとめ、そのグループ自体のモードを覆い焼きカラー(リニア)にする

少々説明がややこしくなりましたので、詳細は下記画像を参照ください。

「透明シェイプレイヤー」のチェックをオフにすると手早く光らせる表現が行えたりしますが、After Effectsには互換性がなく反映されないようです。なので背景画の納品時には使用しないように注意が必要です。

なるべく普段の作業時から使用しないようにし、どうしても使いたい場合は上記のような代替方法を試すなどしたほうが安全かもしれません。

Photoshopのレイヤーの「塗り」の設定は、After Effects上だと「レイヤー効果/高度な合成」の設定で一応は反映されるようです。

ただし、普段のアニメの撮影作業では使用しないものらしいので、背景データで「塗り」が使用されていると撮影作業上色々面倒なことになりがちなようです。

例:「不透明度が100%なのになぜか半透明なままになる??などの無用な混乱を招く」「マスク素材として加工しづらい」などなど。

検証結果は以上です。

アニメの背景画作成時に、フレア的表現やテクスチャレイヤーを重ねる際などに「塗り」や「透明シェイプレイヤー」を使用したくなるケースもあるかもしれません。

背景作成途中での使用は問題ないと思いますが、納品時(撮影作業時)に問題になることも多いようですので、使用を避けたほうが無難かもしれません。

上記の検証結果がその代替方法として役立ちましたら幸いです。

おまけ:その他の背景画納品時のNG例

その他、おまけとしてPhotoshopとAfter Effectsとの互換性に関する注意点を挙げてみます。

アニメの撮影作業で主に使用されているAfter Effectsには私はあまり詳しくないため、以下は撮影さんからご指摘いただいたことになります。

(不理解による間違いがありましたら申し訳ございません、、)

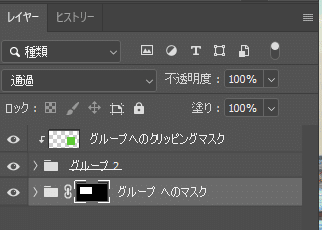

Photoshopでグループへのマスクとクリッピングマスクをした状態で納品するのはNG

・グループに対するレイヤーマスク

→AEでは無視されます

グループへのマスクは完全NG。

AEと互換性がなく痕跡も残らないため。

・グループに対するクリッピングマスク

→AEではフッテージとして読み込まれますが タイムラインに配置されない

基本的にそのまま反映されないものなのでNG

撮影さんはPhotoshopでわざわざ毎回背景データを開くわけではないので、AE上ですぐに確認できないものがあると非常に手間となる。

ちなみにグループへではなく「レイヤー」へのマスクおよびクリッピングマスクはAE上でも反映されるようです。ただややこしいので、こちらも不用意に残さないようにしたほうが無難と思われます。

同様にして、

・Photoshopの「グループ」

→AEでは「コンポ(プリコンポーズ)」になるので、中身を確認するのにひと手間かかる(らしい)

シンプルなレイヤーのみの構成にしたほうが撮影作業時の視認性があがり、確認しやすくなると思われます。

以上、基本的にどの現場でも共通のものではないかと思われる背景美術(Photoshop)と撮影(After Effects)の互換性の注意点をいくつか挙げてみました。

実際には他にも色々なケースがあると思われますので、作品ごとに「納品時注意事項」などを確認してから納品するのが良いと思われます。

アニメは沢山の作業工程の組み合わせで作られていますので、次工程で問題が出ない素材を作成するということも大事な仕事だと思っています。

忙しい現場ではなかなか完璧な素材を準備とはいかないことも多々ありますが、なるべく撮影さんが作業しやすい素材作りを心掛けていきたいと思っております、、

こちらの記事が何かのお役に立ちましたら幸いです。

お読みいただき、ありがとうございました。

撮影作業時にAEが固まってしまうこともあるという「謎の重いPSDデータ」について検証した下記の記事も、合わせてお読みいただけると幸いです。https://note.com/nyorock/n/n1a24b763e1ea

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?