デザインストラテジストとは何者なのか

私は「デザインストラテジスト(Design Strategist)」という肩書で仕事をしている。

いわゆる”デザイナー”の肩書としては「UXデザイナー」あたりは、いまや市民権を得て、通りがよくなってきているように思うが、デザインストラテジストはまだまだ知名度は低い。

はたして「デザインストラテジスト」とは何者なのか?

高度デザイン人材育成ガイドラインの定義

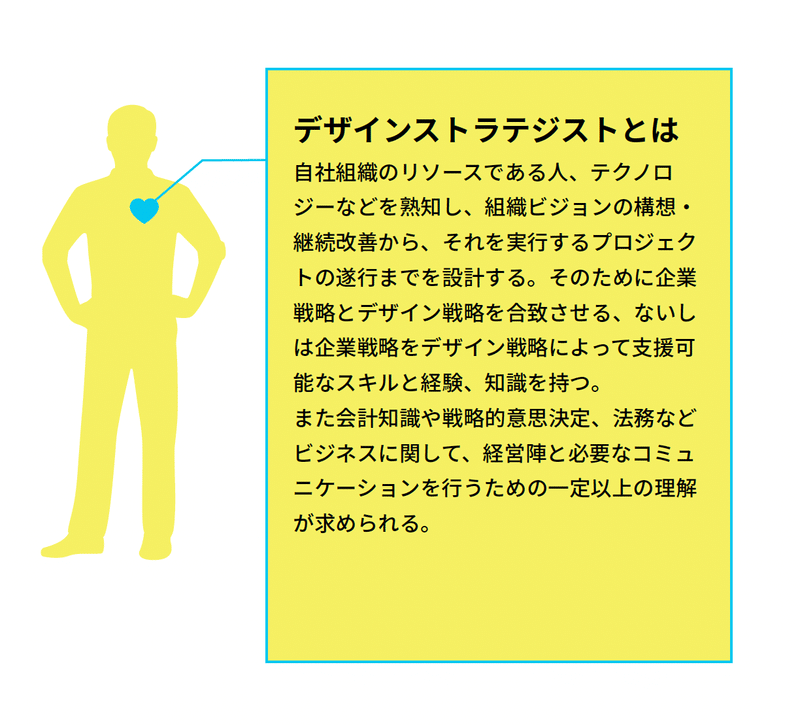

2019年3月に経産省と株式会社コンセントが中心となる研究会(高度デザイン人材育成研究会)がまとめた「高度デザイン人材育成ガイドライン」に“ビジネスの現場での⾼度デザイン⼈材像の例”として記載されている

ビジネス戦略とデザイン戦略を統合し、企業の目標達成に向けた戦略的なプロセスを提供する専門家であり、自社組織のリソースを熟知して、組織のビジョン構想からプロジェクトの遂行まで設計する人材と定義されている。

企業戦略(経営戦略や事業戦略)を理解して、経営陣とのコミュニケーションを可能とするビジネススキルを持つことが求められている。

イロ・モノ・カタチをセンスでつくる人ではなく、それを組織のケイパビリティとして組み込み、実践する(させる)役割と捉えている。

その他のデザイナー

より役割を理解するために、同じくガイドラインに定義されている他4人のデザイナーについても見ておきたい。

サービスデザイナーやビジネスデザイナーがビジョンを事業としてカタチにする役割を担い、デザインストラテジストとデザインマネージャーは事業をカタチにする“デザイン”を実行可能な組織をつくる役割を担う。

デザインマネージャーはデザイン部門の課長さんではなく、デザイン組織を運用するDesignOpsを構築し実行する人ということになる。

デザイナーの活動領域が広がり、求められる役割も多様化している。

なぜデザイナーの活動領域が広がるのか

このようにデザイナーの活動領域(=デザインの適用範囲)が広がっているのは、テクノロジーの進歩のスピード、特異点ともいえるコロナ禍での変化、一切合切まとめてVUCA時代における持続的な事業の取り組みが迫られているからと総論を言えるが、さらにいうとそのような環境において関係のあり方が変わってきたということかと思う。

これまでは左側のように

デザイン組織(外部のデザインファームや自社内のデザイン部門またはそれに準ずる組織)が

クライアント(別会社や事業部門などの別部門)から委託されて何らか業務を行い

クライアントが商品(プロダクトやサービス)として完成させて

エンドクライアント(お客さん)がその商品やサービスを買う

というリニアな価値交換で成立していたが、これからは右側のように

エンドクライアントの“便利”だけを考えていては問題を捉えきれないややこしい状況

クライアントたる事業部門や事業会社だけではもはや解決できない

場合によっては、お客さんすらもパートナーとなって事業を成立させる

そのような価値を創造する仕組みをつくる

というステークホルダーが相互にリンクして総体として価値を創出することを志向しなければならない。

・・・なんてこと、“言うは易し”だ。

価値創出に向けて

どうすればこの“志向”から“実践”に踏み出せるのか。

その能力を持つ人に解決してもらうのが手っ取り早そうだが、社内を見渡してそのような人材を探すか、デザインコンサルなどに委託するのか。

しかし、そんなスーパーマンは社内にはいなさそう(その素養はあっても現時点で発揮する場は与えられていないので見つけられない)だし、外部に委託しても一過性の取り組みになりかねない。

持続的で自律的な取り組みにするためには、デザイナー的な考え方や態度を広く普及させていく必要がある。

まさに組織のDNAに「デザイン」を組み込む必要がある。

ただし、外科手術的に遺伝子組換えできるわけでもない。それこそスーパードクターを探す(そして委託する)ということになってしまい元の木阿弥である。

そこで、デザインストラテジストは、組織にデザインマインドセットを組み込んでいき、組織を変身させる触媒(カタリスト)としての役割が求められているのだろうと考えている。

エージェントでもコンサルでもなくカタリスト

デザインストラテジストは

「こういうことでしょ?」「やっておきましたよ」つって請け負ってやってしまっては、相手の成長機会を奪ってしまう

かといって、先生のごとく教示するものでもないし、そもそも正解なんて分からない

ただ手探りではありつつも、その存在によって変化のスピードなり変化の距離なり変化量を上げなければならない

つまりプロセス自体に価値を出しながら、成果をあげることで“デザイン”が経営機能として非常に重要なものであることを説明可能にする

プロセスをオペレーション(DesignOps)として昇華させ、デザインマネージャーにつなぐことで、”デザイン”を誰もが扱えるようにする

デザインの一丁目一番地に組織を誘い、背中を押す役割であり、自らが語るのではなく、組織メンバー自身が語れるように化学反応を起こしていく存在であろうと理解している。

理想的には、組織や事業の化学反応式にはデザインストラテジスト自身は登場しない、まさに触媒のような状態を目指すのではないだろうか。

そんなことを考えながら取り組んでいるプロジェクト一例

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?