<中学受験>オクラの産地当てクイズと社会地理

パーキンソンの法則によると、作業はそれを完了させるために充てられた時間いっぱいかかるものだそう。

つまり、もし作業のために3時間確保すれば3時間かかるし、1時間に制限すれば1時間で完了できるということ。

というわけで、noteも制限時間内で書いてみます。

昨日、オクラを買いました。

枝豆、そら豆、オクラ、スーパーに並び始めた野菜に季節を感じますね。

オクラは子どもたちの大好物。食卓出現率がぐんぐん伸びると思います。

モロヘイヤも待ち遠しいですね。

子どもたちと食事をする時には、いつも産地当てクイズをします。

中学生になった娘は興味がなさそうですが、小学生男子は前のめりで参加してくれます。

「今シーズン、初めて買ったオクラです!このオクラの産地はどこでしょうか?」

「正解は、鹿児島県です。鹿児島県はどこにあるでしょうか?」

「鹿児島県といえば、何が有名でしょうか?」

弟「ぶた!さつまいも!」

姉「種子島!西郷隆盛!桜島!」

都道府県によりますが、場所はすぐに言えても、有名なものはあまりたくさん出てきません。

中学受験を目指すなら、鹿児島県と聞いたら、西郷隆盛だけでなく大久保利通の出身地として、薩摩藩があったこと、屋久島と奄美大島・徳之島が世界自然遺産に登録されていることなども、補足したいところ。

(補足も大事ですが、野菜の産地は統計データで出題されることも多いので、日常の中で自然に覚えられるとラクですね!)

ところで、鹿児島に住む人たちは、桜島がドッカ―ンと噴火しても何食わぬ顔と聞きます。

活火山と共に暮らすというのはどんな環境なのか、とても興味深いです。

想像しただけで心臓がバクバクしてしまいます。

以前、子どもが受けた模試に「克灰袋(こくはいぶくろ)」が出たことがありました。

同じ日本でも、自分たちが暮らす地域とは全く異なる自然や文化に想いを馳せることができる、良い問題でした。

社会の中学入試問題は、大人が楽しめる良問が多いですよね。

(いや、難しかったですが…)

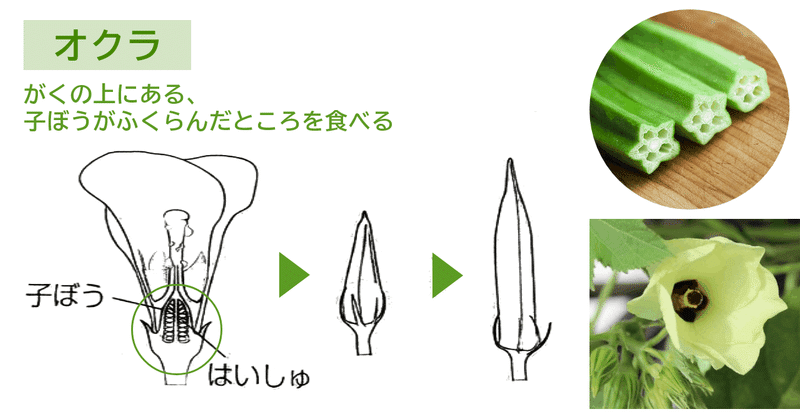

オクラの花は食べられるそうです。おいしいのかな。

社会地理の勉強は、白地図作業をがんばって

中学受験の社会は5年生の前期に、まず第一次産業・第二次産業の種類や世界とのつながりを学び、都道府県の特色を地域ごとに掘り下げるという流れでした。

都道府県の学習は、身近に感じられることも多く、苦手意識はあまり生まれない子が多いようです。

ところが、5年生後期の歴史学習を終えた後が問題。

半年間、2000年以上の歴史を詰め込みながら駆け抜けた後には、脳内から河川も平野も、地図記号まで(!)すっかり追い出されてしまって、思い出すのに苦労する子が続出するとのこと。

わが家では、後期も地理の学習は細々と続けるのがいいと聞いていたので、少しずつ触れていたのですが、5年生が終わる頃には、きれいさっぱり忘れている項目もありました。

5年生の夏期講習で、白地図に書く作業を怠けなければ、覚えている知識も多かったはず。

白地図に知っている知識を書き込む作業は、本当に大切です!

5年生の夏休みに、しっかり地図学習に取り組むことをおすすめします!!

都道府県を楽しく覚える

5年生の夏期講習前に塾の保護者会で聞いて、印象に残っている言葉がこちら。

5年生の夏休み前に都道府県の名前と位置が定着していないのは、

算数のかけ算九九が身についていないようなもの。

都道府県を覚えるツールはたくさんあるので、ぜひ楽しく覚えたいですね。

わが家は、かるたやパズル、クイズやゲームで長い時間をかけて覚えました。

他にやったことは、こんなこと↓

都道府県カードを見せて、当ててもらう。

習った漢字を使って、知っている都道府県を書く。

桃太郎電鉄をやる。

いろいろな種類の日本地図を壁に貼る。

ブラタモリを見る。

都道府県かるたで遊ぶ。

まるっと要点チェック社会の音声(クイズ形式)を流す。

学校の音読を面倒くさいと言ったときに、都道府県の知識を音読する。

「るるぶ」の行きたいところに付箋を貼って、旅行先の候補にする。

地図学習は「コアプラス」がいい

どのような地図でもいいと思いますが、おすすめは「コアプラス」です。

この知識をしっかり定着させられれば、解ける問題は大幅に増えます。

わが家は5年生の時に購入したけれど、長い間本棚に眠っていました。

娘はコアプラスが好きではなくて、自ら取り組むことがなかったので、キンコーズで裁断→ファイリング→A4サイズコピー(まとめてスキャンしておくとさらに便利)→1日数枚取り組むという方法を取りました。

この方法で少しずつ取り組むようにしたらスムーズだったので、進めにくい場合はおすすめです。

入試直前期も、苦手な分野だけ印刷して取り組めるので便利。

画像は白地図ではありませんが、他のコアプラスも全て同じ方法で取り組みました。

最後に

中学受験の入試問題を見ると、地理と歴史と公民の複合問題がとても多く出題されています。

キーワードをただ暗記するのではなく、様々なものと関連付けて覚える必要がありますね。

覚えなければならないことはたくさんありますが、日々の親子の会話を少し意識するだけで、子どもの知識は増えていくかな、と思います。

親も、いろいろなものにアンテナを張って、楽しく学んでいきたいものです。大人だって知らないこと、たくさんありますからね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?