アメリカで有野課長に救われた話

「そんなに遠くの国からやって来て一人ぼっちだなんて、もし私自身のことだったらどんな気持ちでしょう。……想像もつかないわ」 優しいおばあさんカウンセラーは英語でそう言うと、筆者が「重篤なウツ(severe depression)」だと告げた。

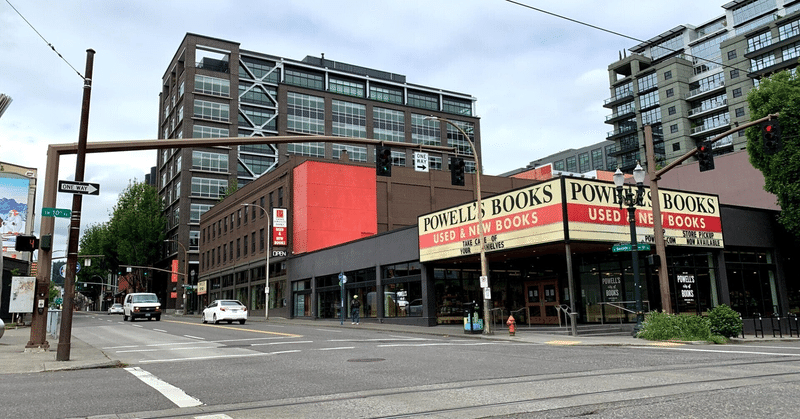

留学先のアメリカ(オレゴン州ポートランド)で、筆者は行き詰まっていた。もともと心身に不調を抱えていたうえに、一年間というのも長すぎた。日本の友人たちはせいぜい半年で帰国したし、こちらで自発的に友人を作るのも無理だった。課題が(筆者にとっては)多すぎたし、そのころの自分は極端に内向的だったのだ。打つ手はあるはずだ、と訪れた先で出会ったのが冒頭の「おばあさんカウンセラー」である。筆者が所属した「IELP(集中英語プログラム)」を主催するポートランド州立大学には、学生専用の病院があった。筆者はここでのアドバイスをもとに、何とか(かんとか)学習スケジュールを立て直すことができたのである。

もうひとつ、とても重要なことがあった。当時の筆者には気晴らしが、本とビデオゲームぐらいしかなかった。ところが留学中、ビデオゲームをプレイする機会は実はほとんどなかったのである。ふたつめに訪れたホームステイ先、リベラル派のS家ではホストブラザーがXboxかなにかを勧めてくれたけれど、丁重に断った。「洋ゲー」と日本人プレーヤーたちが呼ぶ欧米産ゲームは難しくて、私がロクに楽しめないことはよく知っていたからだ。たしか『アサシンクリード』か何かだったが、英語でストーリーを聴いてもよくわからなかったというのもある。

それでも現地で心の危機に陥ったとき、ビデオゲームは間接的に心の支えとなった。YouTubeで『ゲームセンターCX』というゲーム実況番組の動画を発見したのである(違法アップロードだと、当時は気づいていなかった)。私は当時、英語に囲まれて孤立を深めるなか日本語が恋しかった。家族が恋しいとはちっとも思わなかったから、厳密にホームシックと呼ぶのかどうかはわからない。だがホームという言葉が故国を意味するならそれは間違いなくホームシックであり、より正確にはランゲージ(言語)シックだった。かといって大学のフードコートで日本人学生が話すのを遠くで聞いていると、それは若者の標準語で、かえって疎外感が増してしまうのだった。

そんな時に耳にした、自分と同い年のコメディアンの有野晋哉氏、いや有野課長の操る日本語は、まごうことなく私の話す日本語そのまま。まったく同じ言語だった。中年の関西弁だったのである。しかも番組のテーマは大好きなレトロゲーム、私は興味津々だ。こんなことでは英語上達など望めないのではないか、そんな心配を脇に押しやって、私は夜な夜なパソコンにかじりついた。精神を正常に保つために……。

有野課長やこの番組が存在しなかったら、私はどうなっていたかわからない。帰国直後、この話を日本のセラピストにすると、「あの番組は精神衛生にいいんだってねえ!」と言われて驚いた。心理療法のプロはビデオゲームの知識もあるのだ。彼は別の折、こんな話も聞かせてくれた。ある心を病んだ女の子はビデオゲームのおかげで危機を乗り切り、回復後にこう話したという。「ゲームを馬鹿にする人も世の中にいるけれど、何もわかっていない。私が辛いとき、ゲームがどれほど支えになってくれたかわからない」と。私にはこの話が、とても他人事とは思えなかった。以上、およそ十年前の体験である。

私の拙い記事をご覧いただき、心より感謝申し上げます。コメントなどもいただけますと幸いです。これからも、さまざまな内容をアウトプットしてゆく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。