打楽器奏者の悲鳴

楽譜は音を出さない

楽譜というのは言葉のようなもので、作曲家と演奏者を繋ぐ大事な物。もちろん言葉と同じで訛があったり使う語彙に偏りや癖があったりするものだけれど、「その言い回しおかしいよ!」とか「言葉遣い汚い!」といったことは当然起こりうる。

最近は楽譜制作ソフトが安く手に入りやすくなったことやDTMの躍進で作曲家の頭から浄書の観念や演奏のし安さ、プラクティカリティ等がだんだん薄れていっているように思える。なんというか、音をだすのはあくまで奏者であって楽譜そのものではないという意識が薄れている気がするのだ。

結果、下に列挙するようにもらった途端に打楽器奏者が悲鳴を上げたくなるような楽譜が跋扈する時代になってしまった…

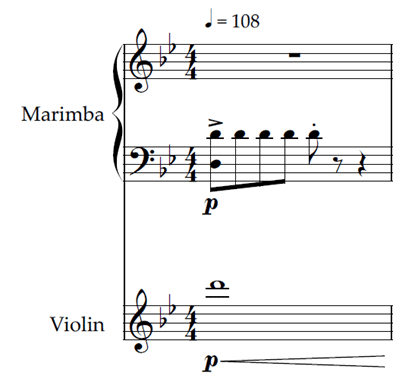

ピアノトレモロ書きはNO

鍵盤打楽器奏者にとって水平に並んだロールの音符を見ることほどの苦痛は無い。4本マレットはピアニストの指ほど素早くしなやかには動かず、体勢そのものや腕の角度を決めたりなど結構フィジカルな分、準備の速さが大切になってくる。そのため小節の頭や音の入りにパッと一目ですべての音が読め、視覚でインターバルが分かる縦一線の書き方が一番ありがたい。

ついでに打楽器曲につきものな複雑なリズムが出た際、横に書かれたらとてもじゃないが読めたもんじゃない。こういうリズム出たときどうすんの?

ちなみに符幹にかかる横線の数は、「合計して32分音符になるように」とか「64分になるように」とか色々あるが、打楽器奏者内では「合計にかかわらず常に3本かけておく」というのが流行りというか暗黙の了解になっている。

4分音符だろうが8分だろうが3本

ロールなのか4つに分けて欲しいのか分かり辛い

それ、五線譜に書く必要ある?

一本にまとめてスペース節約したいのは分かる。分かる…けど!パッとこういう譜面が出てきた時に目が滑らない自信はない!

ほらパッと初見で歌ってみるがいい。ちゃんとそれぞれの楽器の音で歌うんだぞ。

たいていこういう時に奏者がやるのは昔ながらの蛍光ペンで色分け。無駄じゃない…?楽器が違うの分かってるならもう分けちゃっていいのよ。

譜面の上下(高音↔低音、単譜表↔大譜表)

これ、「え?当然でしょ?」と思ってたんだけど割りと出来ていない人が多い。コントラバスのパートがヴァイオリンより上にあったら「え?」となるように、またピアノ伴奏譜がソロより上にあったら「なんでやねん」となるように、音が高くて単線譜なものを上に上にと持っていってくれると助かる。

オケやシンフォニックバンド、大型アンサンブルのフルスコアでも同じで、この場合は楽器ごとに大体順番が決まっている。

・ティンパニが一番上

・首席のやる楽器(だいたいスネア)

・バッテリー(大太鼓とシンバル)

・アクセサリー(タンバリン・トライアングルなど)

・鍵盤楽器(グロッケン・ザイロ等)

というのが一般的。もちろん例外はあるので臨機応変に。

何をどう間違っても大太鼓とシンバルのパートの間に何か入れたりしないで欲しい。そこはペアなの。カップルなの。(ただしどうしてもというのなら可とする)

勝手にパートをまとめる

親切心からなのか人数に配慮したのか知らんが、作曲家側から勝手に楽器がまとめられて「パート」になってくる楽譜が多数存在する。

その度に頭に浮かび上がるのはこれ↓

正直なところ2人以上の打楽器奏者に「これでよし!」と太鼓判を押されたもので無い限り「パート」にはしないで欲しい。楽器ごとに分けて書いて。さもないと一つの楽器を複数人で無駄にシェアさせられたり、「そんな早さで持ち替え出来ないです…」という無茶な楽器移動があったりと散々な目に遭う。

楽器のシェア、同じ曲中なのに演奏者が交代する度に音がコロコロと無駄に変わるという音楽的なダメージも結構デカいので気をつけて頂きたい。ミュージカルよろしく完全なマルチのセットアップを複数用意する、という場合ではない限り普通プロは必要な人数を必要なだけ雇うので謎の思いやり行動は結構です。

複数パートを組み合わせて人数減らす必要がある場合はこういう打楽器スコアを用意してくれると勝手に蛍光ペンで色分けしてこちらでやりくりするし、何なら1つの譜面台に複数のパート譜が載る、という最悪な状況を回避できるので是非パートスコアのご利用を。

リムスキー・コルサコフの「カプリッチョエスパニョール」より

撥を指定しないで音色を指定して

何をどう頑張っても作曲家の言葉は「神の御言葉」的な扱いをされてしまい、一部考えることを放棄した奏者は「だって作曲者がこれ使えって言うんだもん」と言いながら書かれたことを忠実に守ることを至上とする。これがマレットの指定とかだとことさら面倒で、「なんでこれ使わなきゃならないの…」となること多々。マリンバにヴァイブのマレット使って!とか。

あなたが知らないだけでヴァイブ用並みに硬い音が出るマリンバマレットもあるし、ヴァイブ用と謳ってる割にフワッフワのマレット出してる会社もあるのよ。

またこれらの指定は、作曲者の頭の中では良い音しているのかもしれないが、現実では「誰が」「どこで」「どの楽器を使って」という要素の方が大事で、これらがうまく噛み合わないと思っていた音が出てこないことが多い。

奏者として欲しいのは「どういう音が必要なのか」という指示の方で、それに合わせて使う楽器も撥もトランクに収まりきらない、配偶者に「ちょっと整理したら?」と小言をもらうレベルのコレクションの中から最適なものを選ぶので任せて頂きたい。

文句ばかり言うものの……

まぁ奏者なんていうのは文句ばっかりタラタラと言う生き物なのであまり大げさに捉えず作曲家には気ままに曲を書いてもらいたいとは思います。

が、世の中には編集・校訂・浄書を専門にしている人たちがいるのでFinaleからそのまま出力したものを「これでヨシ!」とせずに一度他人に見てもらうことも非常に大事だと思います。

せっかく作曲したものの、しょうもないミスや不親切さで奏者に「うげぇ……」と思わせたら勿体ないことこの上無いと思いませんか。