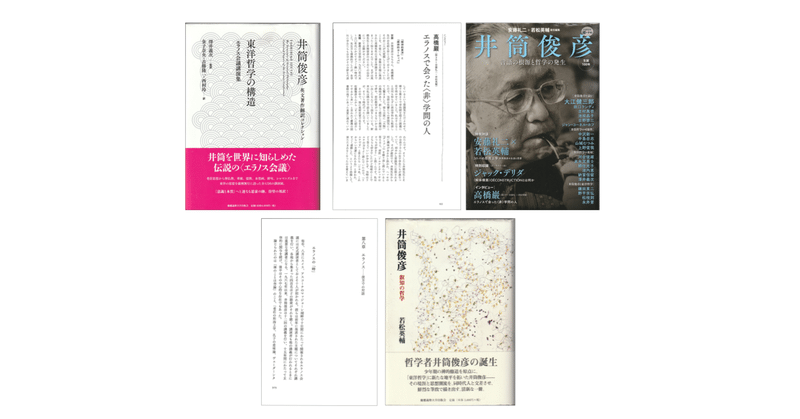

高橋巖インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」/若松英輔『井筒俊彦』/井筒俊彦 『東洋哲学の構造 エラノス会議講演集』

☆mediopos3469 2024.5.17

シュタイナーの人智学を紹介し

長きにわたって牽引してきた

高橋巖が亡くなった

高橋巖と井筒俊彦の関係について語られる機会は稀で

まとまったかたちでは

井筒俊彦の全集の月報がはじめてだったようだが

その後KAWADE道の手帖『井筒俊彦』(二〇一四年)で

安藤礼二・若松英輔を聞き手として行われた

高橋巖へのインタビューでその最初の出会いや

エラノス会議での再会などについて語られている

そのインタビューのタイトルは

「エラノスで会った〈非〉学問の人」となっているが

若松英輔が『井筒俊彦 叡智の哲学』でも語っているように

「エラノスは哲学者井筒俊彦を育み、完成させ」

それが『意識と本質』として結実した

井筒俊彦はエラノス会議で

一九七六年以来十五年間にわたり十二回の講義を行っている

若松英輔『井筒俊彦』の刊行時(二〇一一年)では

その講義は未邦訳なので読むことができずいたが

その後二〇一九年に「英文著作翻訳コレクション」の

『東洋哲学の構造 エラノス会議講演集』として刊行され

そのすべての講義を読むことができるようになっている

日本におけるシュタイナー受容の際に

井筒俊彦のことが云々されることはおそらく全くなく

まして井筒俊彦が関わったエラノス会議で

偶然再会したことについてもふれられることはないようだが

高橋巖はその学生時代から井筒俊彦と交流があり

エラノス会議やイランからの帰国後の

八〇年代始め頃にも交流があったという

(インタビューの引用

主に「「精神的東洋」と「精神的ヨーロッパ」」参照)

その関係が重要なのは

高橋巖には井筒俊彦と共通して持っている

問題意識があるからでもある

「私がシュタイナーの中で一番大事だと考えていた」

「ドイツロマン派以降の個体主義の課題であった

「自我」の問題」が

「井筒先生の一番大事な問題と完全に一致した」

というのである

(インタビューの引用

「神秘主義の流出論と「自我」」参照)

さてインタビューは二〇一四年五月に行われ

そのなかで

「最近あらためて柳宗悦の

『南無阿弥陀仏』に感動して」いること

そして私にとっての一番の原点は、

「事事無礙法界」」(華厳の思想)であることについても

語られているが

日本におけるシュタイナー受容が

西洋からの輸入・模倣となり

その形だけが権威化されないようにするためにも

そうした東洋思想への理解も不可欠だと思われる

井筒俊彦が「〈非〉学問の人」であり

一領域に閉じられたかたちでの探求を行ったのではなく

「共時性」において

「東洋思想」をとらえようとしていたことは

「自我の問題」との関係で

高橋巖が井筒俊彦と共有していたであろう

以下のことと深く関わる重要な問題である

「物があってこそ、「光」は自分を発揮できます。

物がないと暗黒だというありようは、愛も同じです。

誰かがいて、初めて愛が発動する。」

「〈神的な自我〉も、何かがあるから

それを照らすことで、「自分は自分だ」と思える」

「人間だけでなく、鉱物・植物・動物も

無意識的にはみなそういう在り方をしている。」

「自我は存在者の中にいるから「自分は自分だ」と言えます。

その「自我」が対象に出会うと、

それがいつの間にか「愛」を発動する契機を見出し

相手との間を融合させていくのです。

井筒先生はメタモルフォーゼという言い方もしていますが、

ここに人間のあらゆるコミュニケーションの

本質があると思います。」

エラノス会議は

神智学系の人とユング系の人が交流する場所だ

といわれるだけではなく

(それだけでも重要な邂逅の場だが)

「実際にはもっと深くて自由な場」だったという

そしてそこには井筒俊彦がいて

そこで偶然に再会することになった高橋巖がいたのである

■高橋巖(聞き手=安藤礼二・若松英輔)

インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」

(KAWADE道の手帖『井筒俊彦』河出書房新社 2014/6)

■若松英輔『井筒俊彦 叡智の哲学』(慶應義塾大学出版会 2011/5)

■井筒俊彦 英文著作翻訳コレクション

『東洋哲学の構造 エラノス会議講演集』慶應義塾大学出版会 2019/4)

**(高橋巖インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」

〜「「精神的東洋」と「精神的ヨーロッパ」」より)

*「安藤/まずは高橋先生と井筒俊彦のはじめての出会いについてお聞かせください。

高橋/慶応の文学部は一九五〇年代末〜六〇年代にかけてすごく熱い時代でした。先生方も情熱的でしたが、書く学科の学生たちも自分がその分野を代表しているという雰囲気をただよわせて、様々な集まりで学科間を超えた談義に花を咲かせていました。私はそんなこととは何も知らずに政治学科から転部したので、当初は先輩たちの雰囲気にとても驚きました。彼らは既に「大物」の風格があり、新しく就任した教授の寸評や、前任教官がつまらないから追い出したなんて話をしている。新米の私は隅の方で話を聞いていましたが、そういう時代だったんです。

その中で、後に美術史家で名をなす佐藤雅彦さんから「すごい人に紹介してやるから来い」と言われて慶応の図書館の地下にあった食堂に連れていかれたんです。そうしたら井筒先生とそのお弟子さんの女子学生たちが連なっていて、初めから雰囲気に圧倒されました。それが最初です。井筒先生から何に興味があるかと訊かれ。ヘッセの『デミアン』を繰り返し読んでいると答えると、突然「リルケとカロッサはどっちが好き?」と訊くんです。私はどちらも好きでしたけど咄嗟のことでどう答えていいか分からず、当時はリルケの方をよく読んでいたので、「リルケです」と答えたら「じゃあ、これからいい友達になれるな」と言われ、すごく感動した、というより恐縮して、居たたまれなくなったのを覚えています。

その後は個人的にお宅を訪ねたり、講義に出たりしながらお付き合いが始まりました。でも、そのうち私はドイツロマン派、取り分けノヴァーリスに興味を持っていたので、留学試験にやっと合格して、ドイツへ行くことになったんです。ドイツに行けば私がイメージしていたロマン派の流れを受け継いでいる何かが現在もあるのではと思ったんです。(・・・)ともかくも何かに出会いたいとドイツのミュンヘンに行きました。当時のミュンヘンのシュヴァービング地区はアスコナと並んで反体制の二大拠点で、マーティン・グリーンの『真理の山』に出てくるような反体制的な人たち————マックス・ヴェーバー兄弟やD・H・ロレンスやモダン・ダンスを創めたマリー・ヴィークマンなど————の出会いの場でした。そこでゲオルグ派を探していたら、シュタイナーに出会うことになりましや。シュタイナー派のひとりが言うには、喫茶店にゲオルグ派が集まったときそのメンバーを見まわすと彼らは殆どが貴族で、シュタイナーのグループを見まわすと殆どが無名の市民だった、と。そう言ってシュタイナーを勉強しろと勧められ、『神智学』を読んだのです。ですけど当時の私のドイツ語では歯がたたなくて、日本語に苦労して翻訳しながら勉強しました。

そして帰国後、井筒先生にシュタイナーに興味があると言いましたら、井筒先生は好きなものは無条件に認めてくれるんですね。それで夢中になってシュタイナーを勉強していましたが、これはとても大学で教えられるものではないということに思い至りました。シュタイナーを教えても、学生に点数は付けられないのですよね。当時、七〇年代の初頭の頃ですが、三島由紀夫の自決死や大学闘争で多くの学生が辞めたりとショックな出来事も多く、私も七三年に大学を辞めてしまったんです。そうしたら大学を辞めて暫くした後、『ヨーロッパの闇と光』(一九七〇年、新潮社)を読んでくれた井筒先生から「君みたいにヨーロッパが好きな人がいるのは驚きだ」と手紙を貰いました。私は戦争中の日本のイデオロギーが耐えられなくて、確かにまったく「ヨーロッパ」でした。一番耐えられなかったのは、簡単なことですけど、恋愛を否定するイデオロギーです。男とオン案の関係が深まると、御上(おかみ)に従わなくなる、というのでしょう。(・・・)このことに日本のキリスト教も仏教も決して反抗しなかったので、日本的な発想そのものが信用できなかったのです。だからひたすらヨーロッパだったのです。ヨーロッパに浸り、日本でつけて反人間的な垢を落としたいと考えていたんですが、帰国してからだんだんと大乗仏教の凄さが分かってきましや。

ですかた井筒先生の問題意識のすごさは後になってやっと気がつきました。一九八〇年代の後半になって、日本人智学教会というのを始めたとき、先ず韓国、朝鮮との関係を考えたいと思って、チョングコリア文化研究界というのを始めたことがありました。(・・・)その後あらためて仏教を学ぶ直したくなり、主な仏典を読んでいったのですが、「大乗起信論」になったとき、何度チャレンジしても先へ進めないのです。(・・・)ですから井筒先生の『意識の形而上学』のありがたさが特別身にしみました。私にとって井筒先生はひたすらギリシア哲学の研究者で、その本質を語る人でした。ですけど井筒先生の思想はヨーロッパや東洋の思想を「今」という場に「共時的」に取り込むもので、例えば今の日本人がドイツの研究をすることは既に東西の融合だという発想ですよね。東洋の本誌湯をああいう形で教えてくれるのは非常にありがたいことですが、その問題意識を井筒先生が亡くなるまで共有できなかったので、とても申し訳なく思っています。」

*******

**(高橋巖インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」

〜「神秘主義の流出論と「自我」」より)

*「安藤/高橋先生が最初に井筒俊彦の著作を読んだのはいつのことでしょうか?

高橋/十代の終わり頃でしょうか。当時新宿駅西口のヤミ市に、新刊も古本も一緒に並べるような本屋があって、そこで『神秘哲学』を買いました。」

「高橋/井筒先生の講義を聞いたのは「言語学概論」だけです。フランス象徴派の詩人を、既訳の間違いなども指摘しながら論じていました。(・・・)一発で本質を見抜いてしまう怖さがあって直接学問を教わるのは敬遠していました。ですけどある日突然「遊びに来い」と言われて伺ってみると、中世哲学の大家である松本正夫先生と美学の先輩である今道友信さんがおられ、井筒先生と三人で清談をされるんです。それを脇で聞いていたんですが、お二人が帰られた後、ベルリン大学で日本学を教えないか、と声を掛けてくれました。その時は事情があってお断りしたんですが、自身の専門に関係のないところにも目を配り、配慮してくれるのは凄い先生だなと思います。

若松/井筒先生は自身の中に、ある意味では「専門」という概念がないんですよね。

高橋/そうですね。だから何でも受け入れ認めてくれる。その後、私がシュタイナーの中で一番大事だと考えていた問題が、井筒先生の一番大事な問題と完全に一致したんですが、そのことも井筒先生には報告できなかった。それはドイツロマン派以降の個体主義の課題であった「自我」の問題です。個体主義の主体である「自我」は私がずっとこだわっていたことでしたから、シュタイナーの『神智学』を読んで一番納得がいったのがその「自我論」でした。井筒先生に惹かれたのも、彼が一人ひとりの個性をとても大事にすることです。「専門がない」という話がありましたが、井筒先生は思想家の中に入っていって、相手の側から理解していく姿勢が凄く、それは批判という形ではない、相手以上に相手を深く掘り下げる方法論を持っていました。

私がずっと関心を持っている「自我」は、主体の側から考えると「個」がなくてはなりません。神秘主義では「流出」と呼んで、神の想いが流出して物質になったという立場をとりますよね。その流出衝動について、井筒先生は「存在とは無限に多様なフォルムを生み出そうとする衝動のことだ」と言っています。〈無限に多様なフォルム〉というのは個性であり存在ですよね。またその主語の「存在」に関しては「存在の自己顕現」ということを言う。自己顕現というのは自我のことですよね。〈神的な自我〉と〈人間的な自我〉があるとすると、〈神的な自我〉が限りなく多様なフォルムを生み出そうとする思いに駆り立てられ、「流出」を通して存在者をつくった。神の自我は無限に多様な個物を生み出します。なぜ生み出すかろいうと、自身をそこに顕現させようとするからです。すると全ての個物に自我が潜在的に組み込まれる。つまり「存在」の「自我」のおかげで、存在者はそれぞれ無限に多様なフォルムを受け取っている。こういう流出論は井筒先生ならではです。私にとっても「自我」には二つの在りようがあって、一つは日常的な個人的な自我、もう一つはそれの奥にひそむ神的な自我です。第二の自我は殆ど無意識の中に沈んでいるのでなかなか自覚できませんが、どんな人も、またはどんな存在者、どんな草木国土もこの第二の自我をもっています。

そのことを徹底的に論じている『イスラーム哲学の原像』(岩波新書)は凄いですね。秘教主義の本質がほとんどすべて語られている。仏教の修行も、直接言及されていませんが、私の学んだシュタイナーの修行法の大切な部分も読みとれます。しかも神秘学と哲学を繋ぐあの姿勢は、井筒先生以外に考えられません。」

*「高橋/「慈愛の息吹き」というのは、私にとっても井筒先生を、「自我」との関連で理解するときのキーワードです。「光の人」と流出の主体である「自我」と「慈愛の息吹き」————この三つをキーワードにすれば。今の時代でも世界のあらゆるところにいる人たちと価値を共有できると思います。井筒先生の言葉でいえば「共時性」ですよね。

「光」について最近面白いことに気がつきました。物がないと照らしだすことができないから、光だけでは真っ暗ですよね。そこに物があると照らし出されて一つひとつが輝く。だから物があってこそ、「光」は自分を発揮できます。物がないと暗黒だというありようは、愛も同じです。誰かがいて、初めて愛が発動する。何か物、つまり対象がないと、愛は働けません。つまり愛も闇のままですよね。そうすると、井筒先生のいう〈神的な自我〉も、何かがあるからそれを照らすことで、「自分は自分だ」と思えるのです。人間だけでなく、鉱物・植物・動物も無意識的にはみなそういう在り方をしている。どんな存在者も「自分」は同じ構造をもっています。自我は存在者の中にいるから「自分は自分だ」と言えます。その「自我」が対象に出会うと、それがいつの間にか「愛」を発動する契機を見出し相手との間を融合させていくのです。井筒先生はメタモルフォーゼという言い方もしていますが、ここに人間のあらゆるコミュニケーションの本質があると思います。他方で現代は、同じ日本人同士でもコミュニケーションを取れないくらい個別化され、孤独ですけど、これに対抗する基本的な態度を井筒先生は語ってくれています。」

「高橋/井筒先生は先ず、相手の言葉を自分の言葉のように語れる方でした。このコミュニケーションのあり方で、これからの国と国との関係も、まったく同じように調整できるのではないでしょうか。

若松/相手の中には要って表現するというのは、例えばマラルメについて考えるのではなくマラルメになって「見る」という哲学の視座ですよね。それはとても〈非〉学問的ですけど、そうして見なければ「共時性」は分からない。」

*******

**(高橋巖インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」

〜「エラノスでの再会」より)

*「安藤/高橋先生は、エラノスにも井筒俊彦とともに行かれたのでしょうか?

高橋/そうではありませんでした。たまたま井筒先生とは向こうで出会いました。その時の夏はどこかにこもって仕事をしようと思い、ある家を紹介されていたんですが、そこがアスコナで、その家はエラノス学会と縁があったのです。一九六四年頃からでしょうか、四〜五回ぐらい連続して会に参加しました。その家の人からは、エラノス学会は神智学系の人とユング系の人が交流する場所だと聞いていましたけれど、実際にはもっと深くて自由な場でした。そのことは若松さんの『井筒俊彦————叡智の哲学』の「エラノス————彼方の対話」の章の、非常に本質的なエラノス論にくわしく出ています。」

「安藤/エラノスで、偶然再会されたんですか?

高橋/そうなんです。偶然出会って、弦楽四重奏を一緒に聴いたり、それからドイツ語の通約を頼まれました。どのくらいドイツ語がうまくなったか試してやろうという感じだったんでしょうね。

その頃まで日本人でエラノスに出席したのは鈴木大拙だけで、凄い逸話が残っています。いきなりティースプーンを持って「これは何ですか」と訊かれ「スプーンです」と答えたら「違います。こてはスプーンと言われているものです」と言った、と。その人は、いきなりそう言われて、感情を害したようでしたが、いきなり本質的なことを言えるくらい、あそこでの、なんでもありのお喋りは、とても自由ですてきでした。このスプーンの逸話のもっと深い意味も、若松さんの本に詳しくでてきます。

若松/『意識と本質』はエラノスでの十五年間が結実した作品です。その道程を見ても改めて井筒俊彦は〈非〉「専門」的な人だったと思います。誤解を恐れずにいえば〈非〉学問的でもあった。現代において先人が生きた学問の道を歩こうとすれば〈非〉学問的でなくてはならない、という認識が井筒にはある。イスラームにおいて哲学は万学に通じるものだったことを。井筒は現代において実現しようとしている。シュタイナーも学問的な素養や経験は豊かですけど、近代でいう「学問」の中に入ろうとしない。

安藤/井筒俊彦にとっては、エラノスがまさに東洋の発見の場所だったんでしょうね。エラノスがあったからこそ、井筒俊彦は大乗仏教の理解を深め、それが『意識と本質』をはじめとする晩年の思索に結実していった。

若松/先ほどの高橋先生のお話と同じで、一度東洋を出ることで本当の意味での「東洋」が分かるし、逆説的に言えば、精神的東洋は精神的ヨーロッパにあるとも言える。それが現代ではないでしょうか。

高橋/そういうことを考えると、エラノスの精神と井筒先生ははじめから共鳴し合っていたみたいですね。」

**(高橋巖インタビュー「エラノスで会った〈非〉学問の人」

〜「井筒俊彦が繋ぐ日本精神史」より)

*「高橋/どうして井筒さんはエラノスに行くことになったんですか・

若松/最終的にはアンリ・コルバンが呼んだんです。コルバンの弟子であるヘルマン・ランドルトが井筒俊彦と同じ時期にマギル大学にいて、彼と井筒はとても親しくなります。彼がコルバンに井筒の本を送ったことでコルバンは井筒を知り、そして引っ張ったようです。エラノスでは一専門につき、一人の参加者となっていて、イスラーム神秘主義枠にはコルバンがいたので、井筒俊彦は「哲学的意味論」の専門家として参加される。

安藤/今なぜ井筒俊彦を読み直さなくてはならないのかというと、学問や表現のジャンル、その「枠」を全部外して、もう一度それらの根源に存在するディオニュソス的な慈愛の息吹をどう掴まえられるのか、どう言葉にできるのかが問い直されてきているからだと思うのです。井筒俊彦がいてくれるおかげで、そうした実現不可能な試みが可能になり、戦前と戦後が一つに繋がり、文学と哲学が一つに繋がる。

高橋/奇跡みたいなエラノス学会とも繋がるんですね。それもコルバンが呼んでくれるということは、内的に必然性がある。」

*「安藤/高橋先生は大乗仏教の可能性を今どのようにお考えですか

高橋/最近あらためて柳宗悦の『南無阿弥陀仏』に感動しています。でもおっしゃるとおり、華厳の思想はすごいですね。よく華厳経の「如来性起品」を現代語訳で読み返しますが、私にとっての一番の原点は、「事事無礙法界」だと思います。どう相手の中に溶け込むかという課題をいろんな機会に考えさせられます。

安藤/「慈愛の息吹き」と華厳的世界の結びつきを、どう総合的に構想していくかということですね。」

**(若松英輔『井筒俊彦 叡智の哲学』〜「第八章 エラノス————彼方での対話」より)

*「一九七六年以来、井筒俊彦は十二回の講義を行い、十五年間にわたって主体的に関与を続け、後半はその中心的な存在でもあった。

論じられたのは「禅のことは勿論」のこと、「老荘の形而上学、孔子の意味論、ヴェーダーンタ哲学、華厳、唯識などの存在論・意識論、易の記号論、二程子・朱子に代表される宋学、楚辞のシャマニズム等々」(「『エラノス叢書』の発刊に際して」)である。そのすべてが『意識と本質』の主題になった。エラノスは哲学者井筒俊彦を育み、完成させたといってよい。「東洋哲学の共時的構造化」、この『意識と本質』の副題でもある一節は、井筒のエラノスをめぐる一五年の歳月を表象しているのである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?