伊藤亜紗「一番身近な物体 第六回 キツネのランピィ」(あさひてらす)

☆mediopos3466 2024.5.14

伊藤亜紗の連載

「一番身近な物体」(あさひてらす)の

第六回目は「キツネのランピィ」

「ばけもさん」は着ぐるみを着て自身を擬獣化し

「キツネのランピィ」として活動している

「ばけもさんは、よく「すがた」という言葉を使」う

いつもその着ぐるみを着ているわけでなく

「別のすがたのランピィになったり、

はたまたヒトのすがたになったり、

いくつかのすがたを行ったり来たり」

「いろいろな名前やすがたかたちを複数もっている」と言う

私たちは「たったひとつの

物理的な体と紐づけられてい」るけれど

「「すがた」と「私」の関係は、もっと可変的なもの」で

ばけもさんは「そんな「すがた」の可能性」を

ヴァーチャルなアバター等を使った変ではなく

「着ぐるみという物理的なすがたの変化にこだわ」り

「物理的なレベルで探索している」のである

「身体感覚の変化を通じて、

「現在のすがた」と「私」の結びつきがゆるみ、

別のすがたに、そして複数のすがたを行き来する状態に、

移行することができる」・・・

ばけもさんは

「動物を擬人化したキャラクター=ケモノを愛好する」

いわゆる「ケモナー」さんだが

動物の擬人化にあたっては

ケモノ度が低いものから高いものまでいろいろあって

「ケモノ」と呼ばれるのは

ケモノ度の比較的高いキャラクターのことを意味している

それは「擬人化」ではなく「擬獣化」であり

「動物を人間化するのではなく、人間を動物にすること、

人間から離れることに、ケモノ文化の特徴がある」という

しかし「すがた」と「自分」の関係は大きく分けて

「自分=着ぐるみ」つまり

「「別の自分のすがた」として着ぐるみを着ている人」と

「自分≠着ぐるみ」つまり

「「別個のキャラクター」として着ぐるみを着ている人」

という二つのタイプがあり

ばけもさんは前者のタイプである

ケモナーさんの世界では

ペルソナ(人格・仮面)ならぬ

「ファーソナ fursona」(「毛 fur」+「人格 persona」)

という言葉があり

「自分=着ぐるみ」タイプの人にとっては

「着ぐるみを着たすがたは、自分のファーソナである」

ということになる

だからそのタイプの人にとって

「着ぐるみの貸し借り」は否定される

ばけもさんは「頻繁に「生まれる」あるいは

「生まれてくる」という動詞を使っている」が

そこには「求めていたものが得られると

向こうからやってきたように感じるという、

能動が受動に転じるパラドクス」がある

今はじぶんを「ファーソナ」だと思っていても

最初から「自分と一体化しているわけではなく、

徐々に「なじんでいく」過程、

あるいは「育っていく」過程があ」り

「「生まれてきた」ランピィに対し、

ばけもさんは徐々に一体感を感じるようにな」るというが

一体感といってもそこには

着ぐるみに「拘束」されているという現実がある

しかしむしろ「限られた情報と可動域で行動することで、

いつもと違う種類と場所の感覚が敏感になり、

体が拡張したように感じる」ような

身体感覚の変容による解放感がもたらされることになる

人類は「伝統的に仮面や衣裳といった身体的拘束具を用いて、

別の存在へと変身する方法を編み出してき」たが

ばけもさんの「「化ける」体に起こっていること」は

そうした現象と通じているところがあるようだが

ばけもさんのばあいは

シャーマンのように神的なものとつながるというのではなく

「生まれてきた」ランピィという

「ファーソナ」への「変身」である

ひとはだれでも生まれてくると

その受肉した身体と徐々に「なじんでいく」過程をへて

なんとか折り合いをつけながら

「ペルソナ」をつくっていくが

どうしてもその折り合いがつかないばあい

なんらかの方法で

与えられた身心ではない「すがた」へと「変身」することで

別の「ペルソナ」をつくりだそうともする

そのひとつがばけもさんの

「ファーソナ」への「変身」なのだといえるかもしれない

昨今のジェンダー云々の問題もあるように

折り合いのつけられない

「一番身近な物体」である現状の身心を

なんらかの「変身」によって

フィットさせようとする人たちのドラマは

これからもさまざまに展開されていくのだろう

ちなみにぼく自身はどうかといえば

受肉した身体とはいまだ

折り合いがついているとはいえないけれど

別のペルソナをつくるのが面倒だというのもあり

そういうかたちで「変身」したりしたいとは思わないでいる

■伊藤亜紗「一番身近な物体 第六回 キツネのランピィ」

(あさひてらす 2024.05.09)

**(「緑色のキツネ」より)

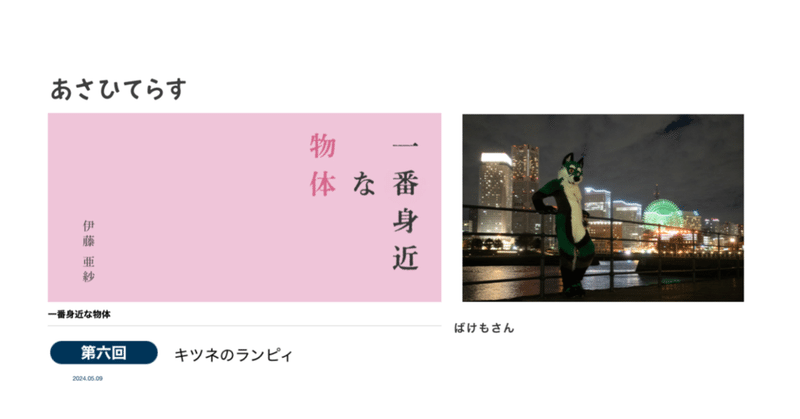

*「ふわっふわの緑色の毛にとがった黒い耳。お腹の毛は生クリームみたいに真っ白で、近づくとほのかに柔軟剤のような爽やかな香りがする……。

あるイベントで初めて対面でお会いしたとき、ばけもさんは、オリジナルの緑色のキツネのキャラクター「ランピィ」としてあらわれました。そう、足の爪から頭の先まで全身を覆う着ぐるみを着ていたのです。」

*「ばけもさんは、よく「すがた」という言葉を使います。「わたくし、ばけもという名前で活動しております。で、今のすがたはランピィという名前がついています」。つまり、ばけもさんはいつもこの緑色の着ぐるみを着たランピィのすがたであるわけではなく、「草原のすがた」と彼が呼ぶ別のすがたのランピィになったり、はたまたヒトのすがたになったり、いくつかのすがたを行ったり来たりしているのです。「いろいろな名前やすがたかたちを複数もっている」とばけもさんは言います。

確かに、私たちは、生きて死ぬという生き物の営みとしては、たったひとつの物理的な体と紐づけられています。その体は私だけのものであって、臓器移植のような例をのぞけば、他の人がそれに紐づけられることはありません。(・・・)

一方「すがた」はどうでしょうか。髪型を変えたり、新しい服を着たりすると、私たちの見た目の印象は変わります。年をとることによるすがたの自然な変化や、妊娠や病気による急な変化もあるでしょう。さらにVTuberやメタバースなどバーチャルの世界となれば、実社会とは違う性別になれるばかりか、ロールケーキのすがたで友達と会ったり、スカイツリーとしてお出かけすることもできます。生き物としての「体」と「私」の関係は固定的かもしれないけれど、「すがた」と「私」の関係は、もっと可変的なものです。

ばけもさんは、そんな「すがた」の可能性を探索している方です。しかも、あくまで物理的なレベルで探索している。バーチャルなアバター等を利用した変身ではなく、着ぐるみという物理的なすがたの変化にこだわっています。なぜなら、ばけもさんにとっては、着ているときの身体感覚の変化が、大きな意味をもっているから。身体感覚の変化を通じて、「現在のすがた」と「私」の結びつきがゆるみ、別のすがたに、そして複数のすがたを行き来する状態に、移行することができる。今回は、そんなばけもさんのすがたと身体感覚に迫ってみたいと思います。」

**(「擬人化ではなく擬獣化」より)

*「ばけもさんは、いわゆる「ケモナー」さんです。

ケモナーとは、動物を擬人化したキャラクター=ケモノを愛好する人たちのこと。ただしケモナー=着ぐるみを着ている人というわけではなく、イラストや小説など楽しみ方はさまざまで、むしろ着ぐるみの方が新しい文化です。日本では1990年代にコミケなどの同人文化から生まれたとされていますが、広がりは日本だけのものではなく、むしろ北米やヨーロッパに多くのファーリーファン(Furry fandom)がいます。毎年夏にピッツバーグで開催されているファーリーのコンベンション「アンソロコン(Anthrocon)」には、2023年開催時で1万3000人以上の参加者があったと報告されています。」

*「もっとも、動物の擬人化といっても、その度合いはさまざまです。人間のすがたに動物の耳と尻尾をつけたようなケモノ度が低いものもあれば、体毛や鼻口部を再現したもの、あんこ(詰め物)つきの着ぐるみで体型そのものを人間から遠ざけたものなど、ケモノ度が高いものもあります。しかし一般に「ケモノ」と呼ばれるのは、ケモノ度の比較的高いキャラクターのこと。ばけもさん曰く「よく「ケモ耳はケモノじゃない」みたいな感じで言われたりする」そうです。

その証拠に、ばけもさんは当初、「擬人化」ではなく「擬獣化」という言葉でケモノを説明してくれていました。つまり、動物を人間化するのではなく、人間を動物にすること、人間から離れることに、ケモノ文化の特徴があるのだ、と。服を着ていないことも、ランピィががあくまで動物であることのひとつの象徴でしょう。「ケモ耳を好きな人ってだいたいどちらかというと、いわゆる人間のキャラクターが好きで、その人間のキャラクターのかわいい要素の一つとしてケモ耳を捉えている人が多いと思うんですよ。で、ケモナーの人たちっていうのは、ちょっとこれは極端ですけど、人間は別に好きじゃない(笑)。動物のそのキャラクターが好きなのであって、人間は別に好きじゃないので、ケモ耳っていうところにあまり魅力を感じないことが多くて。結構差別化されていることが多いですね」。」

**(「コミュニケーションの基本はハグ」より)

*「一度だけ、ばけもさんが運営に携わっているケモノイベントに参加したことがあります。会場は、とある地方都市の、結婚式場や会議場を備えた大きなホテル。到着すると、ゴージャスな館内はすでに色とりどりの着ぐるみを着た人たちでにぎわっていました。公式発表によれば、参加者はなんと約2000人。」

「参加してみて何より新鮮だったのは、人(ケモノ)の多さに比べて会場が静かであることでした。(・・・)理由のひとつは、マイクや拡声器が使われておらず、またBGMもないこと。(・・・)

会場が静かだったもうひとつの、そしてより大きな理由は、着ぐるみすがたのケモノが、ケモノゆえに、あまりしゃべらないことです。もちろん全くしゃべらないわけではありませんが、コミュニケーションの基本は、言葉ではなく「ハグ」と「ジェスチャー」なのです。」

*「特に「ハグ」の文化は印象的です。初対面の人(ケモノ)でも、言葉を交わさずに、そっとハグしてくれるのです。ふと目が合ったような気がして、ヒトの私が「ハグしていいですか?」と訊くと、肉球のある大きな手で私の頭をなで、胸や太ももにアンコが詰まっていたりするもこもこした体で、私の体を包み込み、そっとゆさぶってくれるのです。ケモナーさんは比率としては男性が多いので、もともと私より背が高い人ばかり。それが着ぐるみのせいでさらに大きくなっているので、ハグしてもらうと全身が毛にうずもれるようでした。

初対面の人とハグすることは、少なくとも日本ではあまり一般的な挨拶のやり方ではありません。会場にいるあいだ、私は5人くらいのケモノさんたちにハグしてもらいましたが、お互い着ぐるみなしのヒトのすがたであったなら、ハグしあうことにかなりの抵抗感があったでしょう。着ぐるみがあっても最初はちょっと恥ずかしいのですが(「ケモ見知り」と言うそうです)、慣れてくると、無言の触覚的コミュニケーションがなんとも心地よくなってくる。ケモノ同士でも、ケモノとヒト同士でも、あちこちでハグのコミュニケーションが行われていました。」

*「コミュニケーションの方法でもうひとつ多いのは写真です。カメラやスマホを構えて「いいですか?」と訊くと、たいていは応じてポーズをとってくれます。尻尾が大きくて段差をあがるのに一苦労しているケモノさんがいたり、仲良し同士でとなりに座って膝枕してもらっているケモノさんがいたり……静かななかだからこそ、小さな出会いと親密な喜びにひたることのできる空間でした。

すがたが変わることでコミュニケーションが変わり、コミュニケーションが変わることで他者との距離感が変化する。ケモノさんにハグされるたびに、ヒトとして生きていたときの緊張感が徐々にゆるんでいき、親密でやさしい、信頼ベースの触覚的な関係に変化していくのを実感します。その過程は、なんとも言えない開放感を感じると同時に、ふだんの人間関係がいかに無意識の緊張と敵対性をはらんだものであるかを実感する瞬間でした。そしてそれはとりもなおさず、物理的な「すがた」の力を実感する出来事でした。」

**(「ファーソナとキャラクター」より)

*「そもそもなぜ、一部のケモナーさんたちは着ぐるみを着るのでしょうか。擬獣化によって獲得した動物のすがたと、とはいえ人間である自分は、どういう関係にあるのでしょうか。

ばけもさんによれば、「すがた」と「自分」の関係は大きく分けて二つのタイプがあるのではないかといいます。ひとつめのタイプは、「別の自分のすがた」として着ぐるみを着ている人。つまり「自分=着ぐるみ」である人。もうひとつのタイプは「別個のキャラクター」として着ぐるみを着ている人。つまり「自分≠着ぐるみ」の人。ばけもさん自身は、このうち前者のタイプだそうです。」

*「二つのタイプの違いを理解するうえで手がかりになるのが、ケモナーさん界隈では有名なファーソナという概念です。「ファーソナ fursona」とは、「毛 fur」と「人格 persona」を組み合わせて作られた造語。もともとは海外のファーリー・ファンダムから生まれた言葉ですが、日本のケモナー界でも頻繁に登場するようになっています。意味としては、その人が動物のすがたであらわれたもの。つまり、「自分=着ぐるみ」タイプの人にとって、着ぐるみを着たすがたは、自分のファーソナである、ということになります。」

*「ポイントは、「自分=着ぐるみ」タイプの人にとって、着ぐるみをきたすがた=ファーソナはあくまで自分であり、自分の延長であるということです。ばけもさんの例で言うなら、ばけもさんにとってランピィはばけもさん自身のファーソナ、「ばけもさんの別のすがた」なのであって、決して「パートナー」や「友達」ではない、ということです。ばけもさん曰く、ばけもさんとランピィは、あくまで「同一の存在」なので、「同じように暮らしをするし同じようにしゃべるしっていうかたちを崩さない」そうです。」

*「一方、「自分≠着ぐるみ」タイプの人にとって、着ぐるみを着たすがたは、その人のファーソナではありません。彼らは、むしろ自分とは違う別の存在になるために着ぐるみを着ているのであって、ばけもさんの整理によれば、それは一種の「コスプレ」です。着ぐるみを着たすがたは、その人の動物的あらわれとしてのファーソナではなく、ひとつの別個のキャラクターなのです。(・・・)ばけもさんの表現によれば、「自分の憧れのキャラクターを世の中に生み出したいから着ぐるみを着る」というモチベーションがその背後にあるようです。」

*「両者の違いが明確に出るのは、「着ぐるみの貸し借り」の場面です。ばけもさんのようにファーソナとして着ぐるみを着ている人にとって、なにしろ着ぐるみは自分そのものです。ですから、それをおいそれと他人に貸す、ということはありえません。ばけもさんは明確に否定します。「ぼくにとってランピィは自分そのものなので他の人に着せるっていうことは考えられない」。

一方、キャラクターとして着ぐるみを着ている人にとって、着ぐるみを貸すことは、ばけもさんのような意味での抵抗感は生じさせません。」

**(「慣れていく時間/離れていく時間」より)

*「とはいえ実際には、ファーソナとしての着ぐるみと、キャラクターとしての着ぐるみは、常に明確に区別できるものではないのかもしれません。というのも、ファーソナとして着ぐるみを着ているばけもさんでさえ、最初からランピィが当たり前の存在として、つまり幼いころから常にそこにいる存在として一体化していたわけではなく、ある時点でランピィを見出し、ランピィと出会っているからです。そして、最初は距離があったランピィという存在が、しだいに自分と一体化するというプロセスを経験しているからです。」

*「興味深いのは、ばけもさんが頻繁に「生まれる」あるいは「生まれてくる」という動詞を使っている点です。つまり、ばけもさんの実感としては、ランピィは決して自分に似せて「作った」わけではないし、「デザインした」ものでもないのです。ばけもさんは言います。「ぼく自身がもしファーソナの姿を取るとしたらどういう生物だろうなっていうのをいろいろ考えた結果、このシマギツネっていうのがぼくにふさわしいんじゃないかっていって、まず生まれてきて」。

ここにあるのは、求めていたものが得られると向こうからやってきたように感じるという、能動が受動に転じるパラドクスです。ファーソナを探す作業は、無くした消しゴムを探すのとは違って、自分でも何を探しているのか分からないまま探す作業です。だから、見つかったときに初めて、自分が探していたものが何だったか分かる。そこには、「自分らしい」という納得感と、「そうか、求めていたのはこれだったんだ」という発見の驚きがあるはずです。もしかするとこれは、あらゆる自分さがしに共通した感覚なのかもしれません。」

*「しかしここで注目したいのは、「生まれる」「生まれてくる」という瞬間の、その「発見の驚き」の感覚です。なぜなら、そこには、出会いの感覚、つまり自分自身と、見出されたファーソナのあいだとの「距離」があるからです。実際、ばけもさんはこう語っています。「生まれてきた当時はやっぱりちょっと差があるんですね。でもだんだんその姿をとっていくうちに、やっぱりどんどん一致してくるみたいな感覚もありました」。

つまり、今その人がファーソナだと思っているケモノも、最初からファーソナとして自分と一体化しているわけではなく、徐々に「なじんでいく」過程、あるいは「育っていく」過程がある、ということです。もちろん、キャラクターのように最初から最後まで自分とは異なる存在として対象化されているわけではないにしても、ファーソナとて一体であることが自明であるわけではない。「自分」と「着ぐるみ」の関係は固定的ではなく、おそらく「自分=着ぐるみ」と「自分≠着ぐるみ」のあいだに、両者の中間状態がスペクトラムのように広がっているのでしょう。そもそも「自分」という存在だって、固定的なものではなく、変化しています。」

**(「拘束ゆえの拡張」より)

*「さて、そんな「生まれてきた」ランピィに対し、ばけもさんは徐々に一体感を感じるようになります。ばけもさんにとって、この一体感を養ううえで重要な役割を果たしたのが、着ぐるみを着ているときの物理的な身体感覚でした。つまり、「自分=着ぐるみ」という等号は、「ファーソナ」という心理的かつ観念的な要素のみならず、着ているという感覚が最終的になくなるような身体の同化、ランピィの体こそ自分の体なのだと思えるような物理的な一致の感覚によってもまた、支えられているのです。」

*「「着ている」という感覚がなくなる。そう聞くと、一般にイメージされるのは、体に対する負担の少ない、さらっとしていて着心地のよい衣服かもしれません。しかし、ここでの話題は着ぐるみです。重さや通気性を考えても、「さらっとしていて着心地のよい」とはいきません。

(・・・)

ばけもさん曰く、「単純にまずひとつ、暑い、息苦しい、手足が不自由っていうことがあって、慣れない人はまずうまく呼吸ができないので、長く着ていられないですね」。ばけもさんも、しばらくは着ぐるみに慣れるための練習が必要だったそうです。「ランピィは……最初慣れるために、家で無駄に1日1時間着てみるとかそういうことを試行錯誤していって、徐々に自分の体に慣れていったっていう感じですね」。

拘束されるということは、身体の可動域や、外界から入ってくる情報が、ふだんより大幅に制限されるということです。その制限された状態で、道を歩いたり、人とおしゃべりをしたりする(・・・)。重要なのは、ただ着るだけではなく、着た状態で行動をすることによって、拘束がまた違った意味を持ち始める、ということです。

それは、「限られた情報を最大限活用し、ふだんと違う体をいかに使いこなすか」というタスクが生まれるということ。特に大きな変化は視覚です。」

*「限られた情報と可動域で行動することで、いつもと違う種類と場所の感覚が敏感になり、体が拡張したように感じる。この節の冒頭で指摘したように、「自分=着ぐるみ」の等号は、物理的制約を介して、ヒトであるときとは違う感覚―運動パターンに移行するという身体感覚の変容によって支えられています。その移行が、身体が大きくなるという物理的な拡張に加えて、もとの身体を離れるという意味での解放をもたらしています。

一体化がすすんだ最近のばけもさんは、ランピィが写った写真を、「鏡を見ているのと同じ感覚で見られる」と言います。着ぐるみを着はじめた頃は、ランピィの写真を見ると、「なんだろう」という不思議な感覚になっていた。しかし近頃では、「何の不自然もなく、「ぼくが動いているだけじゃん」と感じるようになった」。まさに、心理的にも物理的にも、内面的にも外面的にも、「自分=着ぐるみ」の等号がぴったり一致している状態です。」

**(「着ぐるみを脱ぐ」より)

*「しかし、この等号は永遠ではありません。着ぐるみを着られる時間にはどうしても限界があるからです。ばけもさんによれば、ヘッドを外して水を飲んだりすれば、5-6時間は着ていられますが、完全な姿で連続して着ていられるのは2時間ほど。トイレに行くタイミングではどうしても脱がなくてはなりません。

そんな「脱ぐ」ときの感覚について、ばけもさんがためらいがちに語ったのは「引き剥がされるような感覚」でした。「自分が自分のいたいすがたでいることを、着ぐるみの制約によって止められてしまうということを、ものすごく苦痛だなと思っていて。理想は、なりたい時になって、ならなくていいかというところでやめるっていう。そういうことができるのが良いな」。おそらくは、脱ぐことのできないはずのものを、脱ぐことのできないはずのタイミングで無理やり脱がされている、ということなのでしょう。着るときに一体化するまで時間がかかったように、しばらくは身体感覚がランピィのパターンに拡張したまま、宙ぶらりんになってしまいそうです。

物理的な身体感覚にも依拠しているからこそ、ばけもさんの「私」と「すがた」の関係は、繊細かつダイナミックに変化します。そこには、物理的なすがたが身体感覚を作り、作られた身体感覚がすがたを私のものにするという関係がある。敷衍して考えれば、人は伝統的に仮面や衣裳といった身体的拘束具を用いて、別の存在へと変身する方法を編み出してきました。しかし一般に、「化ける」ことはイメージの問題であって、生身の体はそこでは邪魔なもの、消去されるべきものだと思われがちです。ところが、実際にはそうではないのではないか。ばけもさんの言葉は、そんな「化ける」体に起こっていることに、鋭い光を当てているように思います。

◎伊藤亜紗「一番身近な物体 第六回 キツネのランピィ」

(あさひてらす 2024.05.09)

◎【アーカイブ】伊藤亜紗 × 津野青嵐 × ばけも/ランピィ トークイベント

動画:展覧会『よそおうのこれから』関連トークイベント、伊藤亜紗 × 津野青嵐 × ばけも/ランピィ「身を変えて生きる術」(2022年8月22日実施)アーカイブ

◎ばけもさん

asaito Research「ばけもさん」(2021.05.25)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?