長谷川政美『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる』

☆mediopos3288 2023.11.18

身近な生き物

たとえばイヌやネコ

ウマやクマそしてスズメなどが

どのように進化してきたかについて

私たちの多くはおそらく知らないでいる

本書では最新研究成果のもと

「系統樹マンダラ」などの図を参照しながら

身近な動物たちの起原を知ることができる

たとえばイヌ

イヌは東アジアにいた

ハイイロオオカミの集団から進化してきたが

イヌの祖先とヒトは

互いに影響を与えあいながら「共進化」してきた

イヌは「東ユーラシア」「西ユーラシア」

そして「そり犬」の3つのグループに分かれる

最終氷期の終わる1万2000年前頃までには

東ユーラシアと西ユーラシアのグループは分かれているが

東ユーラシアグループの犬のゲノムの中には

ニホンオオカミの祖先由来のものが残っているという

そしてネコ

ネコはヨーロッパヤマネコの一亜種の

リビアヤマネコが家畜化されたもの

ネコがヒトと生活を共にするようになったのは

農耕が発祥した中東の「肥沃な三日月地帯」で

貯蔵された穀物を狙うネズミを獲ることから

人間社会とのかかわるようになり

そのヤマネコからネコ(イエネコ)が進化してきた

本書はこうした内容を詳しく説明しながら

以下の4章から構成されている

動物や植物そして昆虫たちの「系統樹マンダラ」をはじめ

図や写真も多数掲載されどの話も興味深い

第1章 身近な動物たちの起源

第2章 植物とそれに依存する生き物たちの起原

第3章 昆虫たちの起原

第4章 進化生物学に関する話題

さて本書でとっている研究のスタンスは

「進化論」ではなく「進化学」でなくてはならない

というものだという

単に「進化」の証拠を羅列して理解するのではなく

「証拠を統合する「議論」や「解釈」」を重要視し

細部とともに全体を

そして全体とともに細部を見るというように

「多面的な見方」が必須だとされているが

重要な観点だと思われる

昨今ではなんでもゲノム解析で

それがすべての根拠であるかのような論が多いが

それで生き物のすべてが理解できるというわけではない

広く深い想像力こそがおそらくは必要とされる

イヌにせよネコにせよウマにせよ

それらのヒトとの「共生」進化にあたっては

(現代の「科学」ではまったく問題にされないだろうが)

「魂」における「類」としてのヒトとの結びつきが

生まれていることも重要だと思われる

その意味でヒトの「魂」と

動物や植物そして昆虫たちの「魂」が

どう関係しあっているのかについて

神秘学的な探求が可能であれば

「進化」についてより深い理解も可能になる

■長谷川政美『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる』

(ベレ出版 2023/10)

(「1 身近な動物たちの起原」〜「①イヌ————進化はヒトとともに」より)

「イヌは「イエイヌ」ともいうが、正式にはハイイロオオカミ(Canis Iupus)の「亜種」として、「Canis Iupus familiaris」という学名がついている。柴犬やゴールデンレトリーバーなど「犬種」は違っても、学名は同じ「Canis Iupus familiaris」となる。」

「イヌはハイイロオオカミの亜種なので、ヒトの近くにいたハイイロオオカミの中からイヌが進化した。

イヌがヒトの進化と深く関わるようになった背景には、集団で生活するハイイロオオカミの社会性が関係していることは確かだが、ハイイロオオカミがそのままイヌになったわけではない。そこには、(・・・)イヌの祖先とヒトとのあいだの「共進化」があった。お互いに強い影響を与えながら、一種に進化してきたのである。」

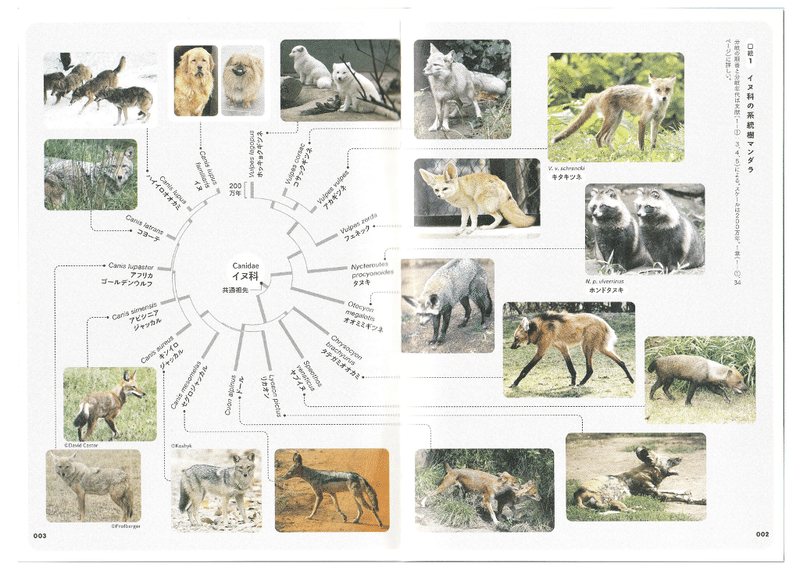

「生き物の種のあいだの親戚関係を表す図を「系統樹」あるいは「生命の樹」と呼ぶ。その中でも特に、中心点のまわりにいろいろな生き物を配置した系統樹のことを「系統樹マンダラ」と呼んでいる。」

「イヌ科には、オオカミとイヌをはじめ、タヌキやキツネも含まれる。イヌ科の「イヌ」とは、生き物の分類大系の単位の一つである。」

「ハイイロオオカミにもっとも近縁のものはコヨーテで、次に近縁なのがエジプトのアフリカゴールデンウルフである。」

「ハイイロオオカミはユーラシア大陸全域から北アメリカまで広く分布する。」

「たぶん東アジアにいたハイイロオオカミの集団からイヌ系統が生まれ、この集団あるいは近縁な集団が日本に渡ってニホンオオカミになったのだろう。東アジアの大陸にいた祖先集団はその後に絶滅したと考えられる。」

「イヌの起原はヨーロッパや中東ではなく、東アジアだったようである。イヌではないかと思われる化石は、およそ2万7000年前のものがチェコで、およろ3万6000年前のものがベルギーで見つかっているが、初期のものは形態だけからイヌであると判定するのは難しい。

はっきりとイヌであると判定でいきる化石は、東ユーラシアのロシア・アルタイ地方で見つかったおよそ3万3000年前のもので、ミトコンドリアDNAの古代DNA解析によって確かにイヌであるとされたものである。このこともイヌの起原が東アジアであるという説と符号する。

ヒトが農耕を始めたのは、最終氷期が終わった1万2000年前以降とされているが、イヌの家畜化が起こったのは、農耕が始まる以前の狩猟採集の時代だったのだ。現在のイヌの品種の多くは、デンプンを分解するアミラーゼという酵素の遺伝子数がハイイロオオカミに比べて多くなっているが、これは農耕が始まって、ヒトの出す残飯を処理するようになってからの適応進化の結果だと思われる。」

「イヌは3つの大きなグループに分かれる。

1つは「東ユーラシア」と名付けられたグループで、日本の柴犬、秋田犬、紀州犬がこれに含まれる。ニューギニアのシンギングドッグ、オーストラリアのディンゴなどもこのグループである。

2つめは「西ユーラシア」と名付けられているが、アフリカのバセンジー、メキシコのチワワ、中国の在来犬なども含まれる。

3つ目が、グリーンランドそり犬やシベリアンハスキーなどの「そり犬」グループである。」

「犬とハイイロオオカミとは同種と見なされるほど遺伝的に近いので、集団として分かれた後にも交雑は続いたであろう。最終氷期が終わる1万2000年前頃までには、東ユーラシアと西ユーラシアのグループは分かれていたと考えられるが、現在の東ユーラシアグループの犬のゲノムの中にニホンオオカミの祖先由来のものが残っている。」

(「1 身近な動物たちの起原」〜「②ネコ————ヒトにとって何なのだろうか?」より)

「ネコとヒトの結びつきは、ヒトが農耕を初めて穀物を貯蔵するようになってからだと思われる。

貯蔵された穀物を狙うネズミがヒトの周辺に集まり、それを狙うヤマネコが集まるようになったのが始まりであろう。そのように人間社会とのかかわりをもつようになったヤマネコから家畜のネコ(イエネコともいう)が進化した。」

「最初にネコがヒトと生活を共にするようになったのは、農耕発祥の地であった中東の「肥沃な三日月地帯」と呼ばれる地域だったと考えられる。その頃、ネコがヒトの社会に対してもっとも貢献したのがネズミを獲ることだった。

ネコがネズミを獲ってくれていなければ、もっと多くの人々が飢えに苦しんでことであろう。さらに、ヒトが農耕を始め、集落をつくり、密集して生活するようになってから起こった新穀が問題が感染症であった。

そのなかでも、ネズミが媒介するペストはもっとも恐ろしい感染症の一つであった。ネコがネズミを獲ってくれたおかげで、多少なりともそのような感染症が抑えられていたのかもしれない。」

「ネコはヨーロッパヤマネコの一亜種であるリビアヤマネコが家畜化されたものである(・・・)。

ネコ科全体は、ライオン、ヒョウ、トラなどの「大型猫科グループ」と、そのほかの「小型ネコ科グループ」とに大別される。「大型」にはこのほかにジャガー、ユキヒョウ、ウンピョウなどが含まれる。

この「大型」「小型」という区別は便宜的なもので、からだの大きさは実際にはあまり系統を反映していない。小型のなかにはチューターやピューマなど比較的大型のものも含まれている。また、大型のなかでも最大のライオンとトラがいちばん近縁でなく、それらに比べると小さなヒョウが、ライオンともっとも近い親戚になっている。」

ネコはリビアヤマネコが家畜化されたものであることがわかる。リビアヤマネコが分布しない地域のネコも、遺伝的にリビアヤマネコに近縁だということは、その地域に分布しているヤマネコのほかの亜種が家畜化されたものではなく、家畜化されたあとでヒトの手で持ち込まれたものだということを意味する。

亜種のあいだでは交配が可能だが、ネコのゲノムにリビアヤマネコ以外の亜種が寄与している痕跡はあまり認められない。」

「現在、ネコ科動物で家畜化されているのはリビアヤマネコ由来のネコだけである。」

(「2 植物とそれに依存する生き物たち」〜「②菌類の驚くべき役割————酸素欠乏事件」より)

「菌類は、細胞核をもたない原核生物の細菌と区別するために、「真菌類」と呼ばれることもあり。

菌類は、植物のような光合成を行わない「従属栄養生物」であり、栄養をほかの生物に依存する。その際、動物のようにほかの生き物を食べるのではなく、消化酵素を体外に分泌して有機物を分解し、得られた養分を吸収する。」

「現在の菌類の中で最大のグループが「子嚢菌門」と「担子菌門」である。

子嚢菌門には酵母やコウジカビなどのほか、図1にあるオサムシタケなど、昆虫に寄生する冬虫夏草がある。また、藻類が菌類と共生してできる地衣類は、たいてい子嚢菌を宿主とするものである。

もう一方の担子菌の中から、おおよそ3億年前(図1の円で示した時代)に、リグニンを分解できるものが現れたのである。」

(「4 進化する進化生物学」〜「⑤生き物たちの進化を捉える————多面的なものの見方のススメ」より)

「生き物たちの進化を捉えるには多面的な見方が必要である。進化の研究は「進化論」ではなく「進化学」でなくてはならない、という考え方がある。

確かに証拠こそ科学の基礎であり、これにもとづかない思弁的な議論は無益だが、証拠の羅列だけでは進化を理解したことにはならない。証拠を統合する「議論」や「解釈」が重要である。」

「「木を見て森を見ず」という言葉があるが、部分である「木」だけしか見ないのは困るが、全体である「森」だけを見て細部にこだわらないのも困るのだ。

「神は細部に宿る」という言葉が示すように、細部に本質的なものが隠されていることがある。一つのものをいろいろな面から見るという多面的なものの見方が大事だということであろう。

本書の一巻したテーマである生物の進化を理解するためには、まさに多面的な見方が必須であろう。」

□目次

口絵

まえがき

1 身近な動物たちの起原

①イヌ————進化はヒトとともに

②ネコ————ヒトにとって何なのだろうか?

③ウマとロバ————文明に大きな影響を与えた家畜

④クマ————ヒグマとツキノワグマの起原

⑤コウモリ————自力で空を飛べる唯一の哺乳類

⑥スズメ目————鳥類最大グループの多様性

2 植物とそれに依存する生き物たち

①巨木の起原————コケが陸上に上がってから

②菌類の驚くべき役割————酸素欠乏事件

③タマムシ————木を食べる美しい虫

④小さな生き物————物質循環の立役者

3 大繁栄する昆虫たち

①昆虫の起原————大繁栄する節足動物

②昆虫と植物のあゆみ————もちつもたれつの関係

③無慈悲なハチと慈悲深いハチ————利他行動の進化

④チョウとガ————植物との共進化

4 進化する進化生物学

①退化と中立進化————分子レベルで見える世界

②性選択はメスの好みで決まるのか————抵抗と受容の歴史

③音楽の起源を探る————進化学的アプローチ

④海を越えた動物の移住————海流と生き物の分布

⑤生き物たちの進化を捉える————多面的なものの見方のススメ

⑥思い出に残る生き物たち————出会いと別れ

あとがき

引用・参考文献

索引

○長谷川 政美(はせがわ まさみ)

1944年、新潟県生まれ。 統計数理研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。 専門は統計遺伝学、分子進化学。著書に『DNAに刻まれたヒトの歴史』(岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、 『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)、『ウイルスとは何か』(中公新書)など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?