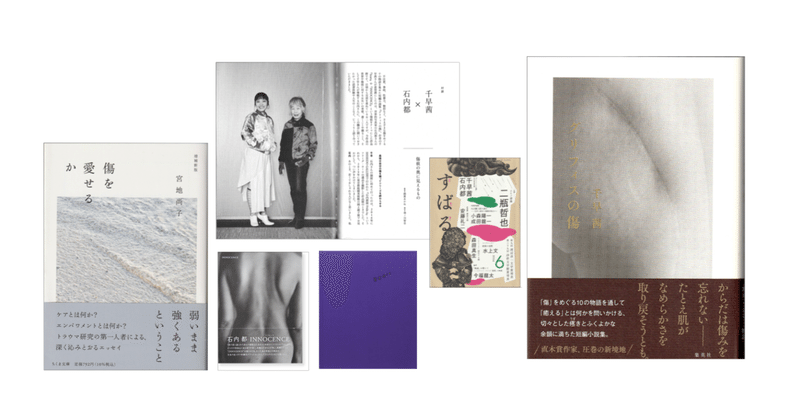

千早茜『グリフィスの傷』/千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」(『すばる』)/石内都『Scars』『INNOCENCE』/宮地尚子『傷を愛せるか』

☆mediopos3471 2024.5.19

千早茜の短編小説集『グリフィスの傷』の刊行を記念し

写真家の石内都との対談「傷痕の奥に見えるもの」が

『すばる』2024年6月号に掲載されている

『グリフィスの傷』は

「「不注意、事故、性暴力、整形など、

さまざまな傷をめぐる十の物語を集めた短編小説集」

写真家の石内都には

『Scars』『INNOCENCE』という

傷痕をテーマにした作品群があるが

千早茜は「石内さんの写真を見て、

傷や痛みを自分でも書いてみたいと

トライしたのが今回の短篇集『グリフィスの傷』」だとのこと

石内都は「傷痕はとてもきれいなもの」で「魅力的」だという

「傷痕って一見表面だけのものに見えて、言ってみれば

その人の時間の過ごし方が形になっているとも捉えられる。

傷を受けるのは非常にマイナスイメージがありますが、

傷痕として体に残っているのは命の形みたいに思えるのね。」

千早茜も「傷痕がすごく好き」で「生きた証だと思」うけれど

「傷を受けた人の前では、傷が好きだなんて言え」ないこともあり

「小説にしようと思った」のだという

興味深く感じたのは

写真家と小説家の「傷」への対し方の違いである

石内都は「私は傷を撮っているわけではない」という

「傷を撮ってはいるけれど、

それを通して見えない何かを撮りたいなと思っているので。

だから、その人が傷を受けたときの物語にはあまり興味がない。」

「写真は、ある意味ものの表面を撮っているともいえる。

目の前の表面にピントを合わせて、それを撮りながらも、

実はもっと皮膚の奥にあるものや、感触や気配とかの何かを、

撮れなくても撮りたいという願望がある」

そしてそれは物語ではなく

「かなり現実的なもので、そこに言葉はあまりいらない。」

見えないものを見ようとする

撮れないとしても撮ろうとする写真家と

語れないでいるものを語ろうとする小説家

しかしどちらも

一見ネガティブなものである傷が逆に

「フィルムでいうところのネガからポジに」現像するように

「ポジティブなものになっていく」

その「生命のエネルギー」にふれ

それを表現しようとしているのだろう

さて「傷」については

mediopos2758(2022.9.14)で

トラウマについて研究されている宮地尚子のエッセイ

『傷を愛せるか』をとりあげたことがある

そこで問いかけられているのは

「傷とともにその後を生きつづけ」られるように

「傷がそこにあることを認め、受け入れ、

傷のまわりをそっとなぞること。身体全体をいたわること。

ひきつれや瘢痕を抱え、包むこと。

さらなる傷を負わないよう、手当をし、好奇の目からは隠し、

それでも恥じないこと」である

物理的な傷もあり

心的な傷もあるが

それをどのように受けとめるか・・・

同じような傷でも

その受けとめ方は千差万別で

それをどのようにすればよいかは

ひとそれぞれで異なっているだろうが

大切なのは

傷から目をそらすのではなく

それを認め受け入れることからはじめることなのだろう

そしてたとえそれがネガティブなものであったとしても

それを印画紙に現像しようとする勇気をもつこと

どのように現像するかで

あらわれてくる像は変わってくるから

■千早茜『グリフィス』(集英社 2024/4)

■対談 千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」(『グリフィスの傷』刊行記念対談)

(『すばる』2024年6月号 *2024・3・13 神保町にて)

■石内都『Scars』(蒼穹舎 2006/1)/『INNOCENCE』(赤々舎 2007/5)

■宮地尚子『傷を愛せるか(増補新版)』(ちくま文庫 2022/9)

**(千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」より)

*「不注意、事故、性暴力、整形など、さまざまな傷をめぐる十の物語を集めた短編小説集『グリフィスの傷』。作者の千早茜さんが着想源にしたのは、世界的写真家の石内都さんの『Scars』や『INNOCENCE』という傷痕をテーマにした作品群です。日頃から交流を重ねているお二人ですが、今作品の背景や傷痕に対するお互いの考察、書くことや撮ること、そして千早さんが尊敬する石内さんに、この機会に聞いておきたかった読書体験や人生のことなど、じっくりと語り合っていただきました。」

**(千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」〜「最後は自分の傷を撮ってシリーズを終わらせる」より)

*「千早/石内さんの個展の初めて行ったのは、2016年にSHISEIDO GALLERYで行われた『石内都展 Frida is』というフリーダ・カーロの遺品を撮影した作品展のときでした。」

*「千早/それから『Scars』(蒼穹舎)や『INNOCENCE』(赤々舎)など傷痕を撮った作品集を知りました。石内さんの写真を見て、傷や痛みを自分でも書いてみたいとトライしたのが今回の短篇集『グリフィスの傷』です。」

*「石内/このテーマは『Scars』から始まって女性の傷痕を撮った『INNOCENCE』に変化しましたが。傷痕というのは男のほうが多いのではと考えて、男性の傷痕から撮り始めたんです。ところが、男性のそれに比べて女性の傷はマイナスのイメージが非常に強い。性暴力を受けた人に対してキズモノというひどい言葉もある。私はそういう言葉に敏感なんです。

千早/女性の傷は確かにそうですね。今回の十編すべてに主人公の名前をつけていないのは、誰であってもいいというふうに読んでもらいたいという意図があります。長編では難しいのですが、短篇ならできるかと思ったので。ただ、いろいろな主人公で書こうとしたけれど、結局は十人のうち男性は二人だけで、ほとんどが女性になってしまいました。女性の傷のほうが物語が深いんですよね。」

**(千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」〜「傷はその人の時間の過ごし方が形になっているもの」より)

*「千早/石内さんは傷痕を美しいと思って撮っているんですか?

石内/もちろん!

千早/いい返事(笑)。

石内/傷痕はとてもきれいなもの。傷痕って一見表面だけのものに見えて、言ってみればその人の時間の過ごし方が形になっているとも捉えられる。傷を受けるのは非常にマイナスイメージがありますが、傷痕として体に残っているのは命の形みたいに思えるのね。だから、美しいという表現は変かもしれないけれど、魅力的。

千早/私も傷痕がすごく好き。生きた証だと思います。「からたちの」に出てくる戦争の傷を題材にする孤高の画家のように、石内さんの作品の中には戦争のときに負った傷痕を撮ったものもあります。でも、そういう不条理な暴力で傷を受けた人の前では、傷が好きだなんて言えません。それで小説にしようと思ったのもあります。」

**(千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」〜「傷を通して見えない何かやその奥にあるものを撮る」より)

*「千早/最初に男性の傷痕を撮っていて、そこから女性の傷に移っていったのは、どういう経緯だったんでしょうか。

石内/男性の傷はポジティブなものだから隠さなくてもいい。けれど、女性の傷はネガティブだし隠さないといけないものとされるからこそ撮りたい、というのが気持ちの中にあったと思います。いちばん創めに撮影した男性は、その傷について自分の生きてきた歴史とともに、事細かに説明してくれました。赤ちゃんのときの傷だから最初は小さかったけれど、自分もそれとともに成長した、と。体が大きくなるにつれて、細胞が増えて傷もどんどん大きくなると聞いて、なるほどと思いました。べつにこちらからは何もたずねないのですが、自ら傷について説明してくれて。男性はまるで自慢をするかのように語ります。

(・・・)

千早/『INNOCENCE』はハードですよね。

石内/同じ写真でも、歳を重ねると見え方がどんどん変わっていくんですよ。だからときどき自分で見返さなきゃと思いました。

千早/自分で撮ったものなのに?

石内/そう。久しぶりに見てみたら思っていた以上にハードだなと思ってびっくりしちゃった。」

*「石内/私は傷を撮っているわけではないんです。傷を撮ってはいるけれど、それを通して見えない何かを撮りたいなと思っているので。だから、その人が傷を受けたときの物語にはあまり興味がない。

千早/そういうアプローチなんですね。

石内/反対に、あなたは物語を書いているでしょう。だからそれは写真家と小説家の違いかな。写真は、ある意味ものの表面を撮っているともいえる。目の前の表面にピントを合わせて、それを撮りながらも、実はもっと皮膚の奥にあるものや、感触や気配とかの何かを、撮れなくても撮りたいという願望があるのね。それが大きいかもしれない。

千早/それは物語ではないんですね。

石内/ええ。それはかなり現実的なもので、そこに言葉はあまりいらない。」

**(千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」〜「繰り返し再生し傷を治していく生命エネルギー」より)

*「千早/傷痕を見ると、体がんばったな、生きてるなと思います。死人の傷はふさがらず傷痕にならないので。

石内/だから美しく感じます。

千早/そうですよね。自分の意思とは違うものが自分の体にある、その証のような気がしています。私は傷が好きだから、自分が切り傷とか打ち身とか怪我をすると、毎日砂保で写真を撮って治っていく過程を記録しています。それを見ていると、当然ですが、やる気がないときや原稿が進まない日でも、傷が変化しない日はないんです。自分の意思に関わらず傷はふさがっていくし、治っていく。それはすごいことであり、恐ろしい。ふと気づいたら茎や幹が伸びている植物のようです。

石内/生命のエネルギーはすごいよね。傷を含めて繰り返し再生していく。やっぱり人間、まだ捨てたものではないと思うんです。この本に対して読者の人たちがどういう反応を示すのかわかりませんが。ネガティブなものが逆にポジティブなものになっていくといいですね。フィルムでいうところのネガからポジにね(笑)。」

**(宮地 尚子『傷を愛せるか』〜「なにもできなくても」より)

*「なにもできなくても、見ていなければならない。目を凝らして、一部始終を見届けなければいけない。そういう命題が、自分に課されているような気がずっとしていた。その命題が、どこから来たのかはわからない。いついからかも覚えていない。だれかにいわれたわけではないと思う。

幼いころの体験が作用しているのかもしれない。(…)

わたしに限らず、子どもというのは、自分のまわりに起きることを、ただ見つづけるしかない。大人たちの諍うさまを、ほかの子どもが理不尽にあつかわれるさまそ、自分を守ってくれるはずの大人が怯えたり、あたふたするさまを、大切なだれかが恐ろしい目に遭ったり傷つくさまを、ただ息をつめて見ているしかない。諍いをやめさせたくても、まちがいを正したくても、自分にはその力はない。だれかを守りたくても、守る力はない。かとって、立ち去る力も行く場所もなく、ただそこにいつづけるしかない。だから目を凝らして見ているしかない。ふすまの陰から、車の後部座席から、教室の隅のほうから。

大人になって、医師になって、専門的な知識と技術を身につければ、もう、ただ見つづけるだけでなく、目の前の状況になんらかの変化を与えることができる。諍いを止め、まちがいを正し、人の命や心を守り、安心感を与え、傷つきを癒やすことができる。……そのはずだったのだが、現実には、子どものころと同じような経験ばかりをくりかしているような気がする。

(…)

結局、大人になっても、医師になっても、自分が変えられることなどごくわずかでしかないことを、思い知らされつづける。子どものときとちがうのは、無力感に罪悪感が上乗せされるということだろうか。」

**(宮地 尚子『傷を愛せるか』〜「予言・約束・夢」より)

*「ときどき考えるのだが、命綱やガードレールなどのほんとうの役割は、実際に転落しそうになった人をそこで引き(押し)とどめることでは、おそらくない。もちろんそういう役割を果たせるように、強度を計算して、材質や形が決められ、つくられているのだろうとは思う。けれど、命綱やガードレールが実際に物理的効力を発揮する機会は少ない。そこにそういうものがあるから大丈夫だと安心することで、平常心を保つことができる。本来の力を発揮し、ものごとを遂行することができる。たいていは、そのためにこそ役だっていると思うのだ。

(…)

同じようなことが「予言」や「約束」にもあるように思う。最終的にその予言が当たり、約束が果たされるという保証はない。けれどもいま、真剣にそう思うから、そう願うから、そう信じるから、言葉にして共有し合う。未来に言葉を投げかける。

(…)

思想家のハンナ・アーレントは、「赦し」と「約束」について語っている。彼女はそれらが「再開の可能性への賭け」になるという。復讐にたいしての「赦し」、支配に対しての「約束」。

復讐の代わりに「赦し」を、というのはわかりやすい。復讐とは過去のくりかえしであり、赦しは過去の呪縛からの解放になるからだ。では支配の代わりの「約束」とはどういうことなのか。わたしの勝手な解釈なのかもしれないが、支配もまた過去のくりかえしであり、過去の呪縛であり、強制であり、力ずくであり、一方的なものである。「約束」とはそれ自体が一〇〇パーセント守られる保証はなく、夢であり、祈りであり、希望であり、信じることである。「約束」は、双方向的な関係の中でのも成り立つ。約束する個でなく、約束される個がそれを受け入れ、もう一度信じてみるという危険性を冒すことによって、かろうじてそれは成り立つ。

「幸せになんてなれずはずがない」と思い込んでいた人、「幸せになってなってはいけない」と思い込んでいた人には、過去の呪縛から解き放たれるための言葉が必要になる。恐怖にすくんだ人が足を伸ばし、歩きはじめるには、未来を捕捉する言葉が必要になる。

実際の命綱やガードレールがどんなに頼りなくても、人はなにかが、もしくはだれかが、現実のもろさや危うさの中で、未来を捕捉することは実際にはできないからこそ、希望を分かち合うことによって未来への道筋を捕捉しようとする試み。予言。約束。願い。夢。

明日、天気になあれ。みんな、幸せになあれ。そう思い、そうつぶやく。そう囁き、そう唄う。」

**(宮地 尚子『傷を愛せるか』〜「弱さを抱えたままの強さ」より)

*「英語に「ヴァルネラビリティ」(vulneravility)という言葉がある。通常会話のほか、遺伝学や生物学の用語としてもよく使われる。訳としては「脆弱性」が最も一般的だろうか。単純に「弱さ」と訳されることもあるし、「攻撃誘発性」と訳されることもある。わたしはこの言葉がとても気になりながら、ずっとその意味の輪郭をきれいにつかみきれないでいた。なぜ同じ言葉が「弱さ」でもあり、「攻撃誘発性」でもあるのか。その弱さとはどんな種類の弱さなのか。」

「わたしはふと、「あ、そうか、「隙がある」とか「つけ込まれやすい」というのがヴァルネラビリティということなんだ」と思いいたったのである。そのもの自身が弱いわけではない。ただ防御力に乏しく、その結果として攻撃を受けやすい状態。「隙がある」とか「つけ困れやすさ」という訳は学術論文では使えないが、意味としてはそういうことなのだ。」

「どれだけ「鎧」をつけて過剰防衛をおこなっても、人間は、生物は、社会は、ヴァルネラビリティから逃れられはしない。つねに未来は不確実なままであり、心配や不安をなくするのは不可能であり、一〇〇パーセントの安全はありえない。医療現場はとくに、病気やけが、障害、老いといったヴァルネラビリティをあつかう領域である。だからこそ、医療文化はそのヴァルネラビリティを受け入れ、慈しみながら、同時にそれと闘いつづける必要がある。弱さを克服するのではなく、弱さを抱えたまま強くある可能性を求めつづける必要がある。」

**(宮地 尚子『傷を愛せるか』〜「見えるものと見えないもの」より)

*「わかる人にはわかる、という現象は、二つの異なる意味で危険をはらんでいる。

見えないものが見えたり、感じることのできないものを感じる人がいるとき、そこで見えるもの、感じられるものが「実在」するのかどうかは、あとにならないとわからないことが多いし、あとになってもわからないことも多い。」

「いまの時点では客観的に証明できない、エビデンスを出しようのない「なにか」も、まだまだ数知れず実在する。そういった「なにか」を先に察知する特殊な能力や技術をもった人は、しばしば疑惑の目を向けられ、迫害されてきた。

立体視の絵がある。目の焦点をずらすと、物体が浮き上がって見えるというものだ。比較的簡単に立体視できる人もいるし、かなり練習しないとできない人もいる、どれだけ練習しても見えない人もいる。わたしたは立体視の絵を見ながら、空想する。この社会に独裁的な権力者がいるとする。彼は立体視ができない。だから一度も浮き上がる物体を見たことがない。見えるという人、見えて喜び合う人たちにたいして。苦々しい思いを抑えきれない。屈辱感をぬぐい去るため、立体画を禁止する。立体画が見える人たちを「嘘つき」「異端者」「悪魔」として排斥する。わたしは魔女狩りの時代に思いをはせ、いまから振り返れば狂気の沙汰のような魔女狩り現象も、単純にそういうことだったのではないかと考える。

ふつうの人たちが察知できないものを察知する人は、かすかな空気の汚染に気づくカナリアなのか、それともただの「敏感関係妄想」なのか。特殊な能力をもった癒やし手なのか、それとも魔女なのか。」

**(宮地 尚子『傷を愛せるか』〜「傷を愛せるか」より)

*「傷を愛せるか。心の傷にはいろんな傷がある。擦り傷、切り傷、打撲傷。自傷、他傷。傷つけられたという傷。傷つけてしまったという傷。いつまで経っても治らない傷。かさぶたがすぐ剥がれる傷、どんどん合併症を起こしていく傷、感染を起こす傷、肉芽が盛り上がり、ひきつれて、瘢痕を残す傷、身体の機能不全を起こす傷。

傷は痛い、そのままでも居たいし、さわられると、もっと痛い。

傷を愛することはむずかしい。傷は見にくい。傷はみじめである。直視できなくてもい。ときには目を向け、見えないふりをしてもいい。隠してもいい。

(…)

傷がそこにあることを認め、受け入れ、傷のまわりをそっとなぞること。身体全体をいたわること。ひきつれや瘢痕を抱え、包むこと。さらなる傷を負わないよう、手当をし、好奇の目からは隠し、それでも恥じないこと。傷とともにその後を生きつづけること。」

「くりかえそう。

傷がそこにあることを認め、受け入れ、傷のまわりをそっとなぞること。身体全体をいたわること。ひきつれや瘢痕を抱え、包むこと。さらなる傷を負わないよう、手当をし、好奇の目からは隠し、それでも恥じないこと。傷とともにその後を生きつづけること。

傷を愛せないわたしを、あなたを、愛してみたい。

傷を愛せないあなたを、わたしを、愛してみたい。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?