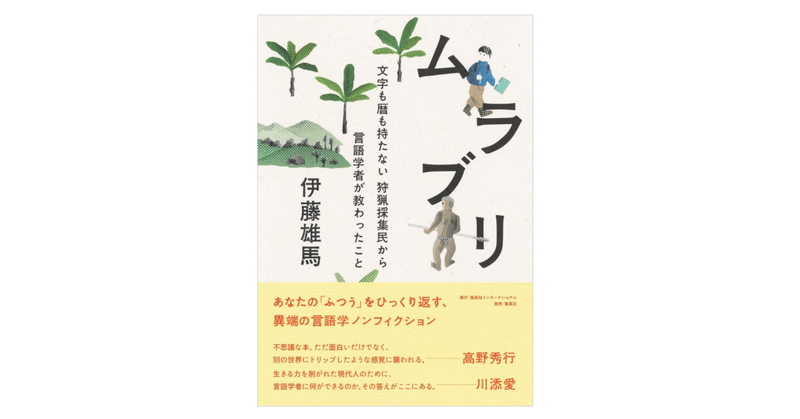

伊藤雄馬『ムラブリ/文字も暦も持たない狩猟採集民から言語学者が教わったこと』

☆mediopos-3032 2023.3.7

タイやラオスの山岳地帯に暮らす

人口500人ほどの少数民族「ムラブリ」

消滅の危機にあるムラブリ語には文字がないため

「フィールド言語学」の手法で現地でムラブリ語を学んだ

言語学者・伊藤雄馬によるノンフィクション

映画監督・金子遊により

映画『森のムラブリ』も制作されているが

伊藤雄馬も出演し重要な役割を担っている

著者は「この本は論文ではない。しかし、紛れもなくぼくの研究成果だ。

より正確に言うと、ぼく自身の在り方自体が研究成果であり、

この本はその在り方の一部」で

「ぼく自身の在り方やその変化」こそが

「ムラブリ語研究のもっとも重要な研究成果のひとつ」であるとしている

著者の変化とは

自由を愛するムラブリと暮らし

ムラブリ語を話せるようになったことで

身体もムラブリ化していきその影響を受けることで

「もっと自由に」なろうとしているということだ

ムラブリ語には

「あいさつ」のための言葉がなく

多くの言語と異なり「上」は悪く「下」は良く

暦もなく年齢もなく

「いま・ここ」はあるが

過去も未来も同じである

本書はみずからを

そんなムラブリ語の「研究成果」とするべく

ある意味では昨日紹介した

『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』のように

生きる力を失いかけている現代人への

さまざまな提言ともなっている

「自然に還れ」的な示唆ではなく

シナジェティクス研究所の梶川泰司氏の影響なども受け

ある意味ほんらいの身体性を生かしたテクノロジーの応用として

「フラー式ドームの簡単な施工方法を発明」したりもしているように

どうすれば「もっと自由に」なれるのか

日本語とは異なった言語ムラブリ語から

学び得ることを私たちに示唆しているのである

■伊藤雄馬

『ムラブリ/文字も暦も持たない狩猟採集民から言語学者が教わったこと』

(集英社インターナショナル 2023/2)

(「はじめに」より)

「ムラブリは、タイやラオスの山岳地帯に住む少数民族だ。この地域にはほかにもたくさんの少数民族がいて、ほとんどは山間の傾斜地で焼畑農業をして暮らしている。(…)そのなかで、裸足で森と共に生きる人びとがいる。それがムラブリだ。

ムラは「人」、「ブリ」は「森」。だから、ムラブリは「森の人」という意味になる。彼らは森の中の植物や芋類を採って食べたり、動物を狩ったり、魚を捕ったりして生活する、狩猟採集民だ。服はふんどし。畑仕事はしない。農耕をすると「大地が裂ける」と、彼らの間では信じられているからだ。定住もしない、森の中で竹とバナナの葉っぱなどを使った風よけをつくって寝泊まりする。人が近づいてきたり、周辺の資源が減ってきたり、気分が変わったりすると、移動して寝床を変える。いわゆる「ノマド(遊動)」の民だ。

現在はタイ側で定住が進んでいるものの、森と深く関わりながら生きるムラブリ、彼らはわずか500名前後の集団だと考えられてり、彼らの話すムラブリ語は消滅の危機に瀕する「危機言語」に指定されている。(…)

ぼくはそんなムラブリ語を大学生のころからいまに至るまで、約15年にわたって研究してきた、世界で唯一のムラブリ語研究者だ。ムラブリ語には文字がないので、調査は彼らの住む場所に赴いておこなう、「フィールド言語学」と呼ばれる手法だ。」

「彼らは文字だけでなく、暦も持たない。スケジュールや時間割に縛られることなく日々を暮らしている。(…)

そんなムラブリ社会に身を置きながら、ぼくはムラブリ語を長年調査してきた。いまでは母語である日本語の次にムラブリ語を流暢に話せるようにもなった。」

「じつは、ムラブリ語を話せるようになるということは、ムラブリの身体性を獲得するということでもある。日本語では温和なのに、英語を話すときだけ大胆になる人は、みなさんの周りにもいるのではないだろうか。異なる身体性には、異なる人格が宿るのだ。

ぼくはムラブリ語を学ぶことで、自分のなかのムラブリをコツコツ育てていたようで、日本に帰ってからの生活もムラブリ流に染められてしまった。そして、日本社会から少しずつはみ出しつつある。

たとえば、物を持たなくなった。眼は基本的に外着と寝巻きを1着ずつ、下着のふんどしを2枚持ち、毎日簡単に洗って着回している。夏服も冬服もない。寒かったら暖かい地域に移動する。暑かったら脱げばいい。靴下が苦手になったため靴がはけなくなり、代わりに雪駄や下駄を年中はくようになった。だから、一年中ほとんど外見が変わらない。

日用品はリュックに収まる量しか持たない。爪切りと歯ブラシと手拭いがあれば生活できるとわかった。食事の量も減り、自炊も増え、ご飯を炊く飯盒とアルコールランプも持ち運ぶようになった。

このように、ぼくの生活はシンプルになり、風通しのよいものになった。ぼくはこの生き方が気に入っている。

一方で、社会生活が難しくなったのも事実だ。いままでふつうだと思っていたことが、なんだか煩わしく感じるようになっていったのだ。「なぜ家を買うのか?」「お金ってなんなのか?」「人間関係ってなに?」など、いままでとくに気にもしなかった「常識」が、目の前で崩れていく経験を何度もした。その結果、せっかく採用された大学教員を2年で辞めてしまった。その変化と社会との乖離はいまもなお継続中だ。

(…)

この本は論文ではない。しかし、紛れもなくぼくの研究成果だ。より正確に言うと、ぼく自身の在り方自体が研究成果であり、この本はその在り方の一部だ。

ぼくは、ぼく自身の在り方やその変化を、ぼくのムラブリ語研究のもっとも重要な研究成果のひとつとして認めたいと感じ、またそれをみなさんに届けたいと願っている。大学教員を辞め、アカデミックの世界から距離をとったのは、研究者の在り方そのものを研究成果とすることに挑戦するためだと、いまのぼくは捉えている。」

(「第3章 ムラブリ語の世界」より)

「ムラブリ語には、「おはよう」「こんにちは」などのあいさつがない。その代わりに「ごはん食べた?」とか「どこ行くの?」などの質問があいさつの代わりになる。そもそも、口であいさつすること自体が少なく、たいていはすれ違いざまに目が合うと、顎をスッと上げる動作をするだけだ。あいさつはお互いに相手を認めているということを伝え合えばいいのだから、声を出さずにすむ方法を用いるのは合理的だ。」

「もしかすると、まじめなあなたは、質問されているのに、テキトーに答えるムラブリ式のあいさつを不誠実だと感じるかもしれない。たしかに、言語は情報を交換するためのツールであり、その観点から言うと、テキトーはよくない。テキトーがよくないのは当たり前、と思うかもしれないが、なぜそれがよくないのかは、答えるのは難しそうだ。

(…)

人間は必ずしも常に理想的で合理的な情報交換をしているわけではない。むしろ、合理的でないところに、人間のコミュニケーションの豊かさやおかしみが宿る。だから、もしあなたがムラブリとあいさつを交わすときは、まじめにならず、テキトーでいてほしい。挨拶は音ゲーみたいなものだ。適切なタイミングでボタンを押せばよろしい。どのボタンかは問われない。」

「そもそも、言語は意味のある情報を交換するためにあるのではない。こんなことを言うと、不思議に思うだろう。

(…)

では、なぜ意味のない「おはよう」を交感するのか? この理由を考えるのは、言語は「意味」とは別のなにかを伝えていると考える必要がある。では、あいさつは意味以外のなにを伝えているのか。それは「関係性」だ。

グレゴリー・ベイトソンという人類学者は、人間のコミュニケーションは「意味」だけではなく、「メタメッセージ」を伝え合っていると考えた。メタメッセージとは、字義的には「メッセージについてのメッセージ」という意味だが、ここでは主にコミュニケーションをおこなう人々の「関係性」をメタメッセージと呼ぶことにする。」

「人間は意味のないことをやりとりするときにこそ、仲がよくなる。仲がよくなったから、意味のないことをやりとりするのではない。意味のないことをやりとりすることで、そんなことを言い合えるくらい仲がいいんだ。と錯覚するのだ。」

「最近の研究でムラブリ語が注目されている分野のひとつは、感情表現だ。

(…)

ムラブリ語は「クロル(心)」を用いて感情を表すのだが、そのなかでも「クロル クン(心が上がる)」と「クロル ジュール(心が下がる)」という感情表現がおもしろい。

直観的には「心が上がる」はポジティブな意味で、「心が下がる」はネガティブな意味に聞こえるだろう。しかし、実際は逆で、「心が上がる」といえば「悲しい」とか「怒り」を表し、「心が下がる」は「うれしい」とか「楽しい」という意味を表す。

(…)

ムラブリ語の「心が上がる」はネガティブな感情を表すため、普遍的だと主張される〝Up is GOOD〟の例外となり、とても珍しい。」

「ムラブリ語には「感情」も「興奮」もない。ムラブリが行為から感情を分離する感性がないとも捉えられる。「心が上がる/下がる」も、ある種の身体的な行為に近い感覚として見るべきなのかもしれない。」

「そもそもムラブリは自分の感情を表すことがほとんどない。森に生きていた時代、彼らは他の民族との接触をできるだけ避けてきた。森に息を潜めて暮らすなかで、必然的に感情を表に出すことを慎むようになったのかもしれない。」

「ムラブリは暦をもたない。まず、曜日がない。1週間を単位とする日の数え方は、森に暮らしているなら不要だろう。月はあるが、1ヶ月が何日かは人によって異なる。つまり、気にしていないのだ。年もあるけれど、森で生まれた人たちは自分が何歳かを知らない。年は彼らにとってあまり重要な概念ではないことがわかる。季節はいくつかあって、雨が降る季節、乾く季節、日差しの季節がある。人によって呼び方は異なる。それぞれの季節で森の顔が異なり、採れるものが違い、出会う動物も変わるのだから、森の生活で季節が大事なのは想像できる。しかし、ムラブリにとっての季節は、森の様子ありきの表現だ。(…)

曜日も月の名前もないが。現在からどれだけ離れている日なのかは、不思議なことに細かく分けて表現する。一昨日、昨日、今日、明日、に加えて、明後日、明明後日、さらに4日後、5日後まで単語がある。」

「ムラブリは暦を持たないが、「人の暦」はある。成長段階を言い分けるのだ。もちろん年齢で区分するわけではない。森生まれの人は自分の正確な年齢を知らないから、あくまで成長段階による区別だ。」

「時間にまつわる表現も、ムラブリ語は独特だ。とくにアスペクトがおもしろい。アスペクトは、日本語でいう「食べる」と「食べている」の違いの話などが相当する。英語だと進行形や完了形などだ。

ムラブリ語のアスペクトは多くない。もっともよく用いられるのが「ア」という形式だ。この形式の表す曲面が不思議なのだ。日本語でいうところの「もうした」(過去)と「これからする」(未来)のどちらかを表す。

(…)

ムラブリ語では、「ア」という形式が「完了相」か「起動相」のいずれかを意味する。

(…)

日本語の感性だと、終わったことと、これから起こることは、明確に区別される事柄だが、ムラブリ語ではそうではないのだ。」

「「ア」のポイントは、「いま、ここで起こっていないこと」にあるようだ。」

「(南米の)ピダハンは超越性の逆、いわば「現前性」をより重視している。

ムラブリも現前性を重視していることが「ア」の形式からみてとれる。」

「未来のことはわからない。過去のことは取り返しがつかない。どちらも「いま、ここ」という現前性の観点からすると、あるようでないものだ。あるようでなく、ないようであるもの。ぼくにとってそれは、まさしく言語にほかならない。ぼくであれ、ムラブリであれ、あるのかないのかよくわからない言語の見せる世界の中で、日々を生きている。」

(「第6章 ムラブリの身体性を持った日本人」より)

「ムラブリの身体性で生きるようになってから、いままではふつうに見過ごしていた物事に、違和感を感じるようになっていった。」

「ちょうどそのころ、光岡英稔先生の導きで、梶川泰司所長に出会うことになる。梶川所長はアメリカの発明家であるバックミンスター・フラーの唯一の共同研究者であり、シナジェティクス研究所の所長だ。高度な幾何学研究に基づく、さまざまな構造物を発明されている先生だが、ぼくがもっとも共鳴したのは、梶川所長が目指す生き方だった。

梶川所長は「4つの無」を謳っている。「無線」「無管」「無柱」「無軌道」である。

①無線:電線などをもちいない。いわゆるオフグリッド。

②無管:上下水道管を用いない。

③無柱:住居に柱を用いない。

④無軌道:道路などのインフラに左右されない移動。

梶川所長は「本当に幸福な人の笑顔を見たことがない」と言う。人類はずっと生活の不安を抱えて生活している。生活の不安からの解放を達成するのはテクノロジーである。そのテクノロジーを発明するのが、ぼくの理解する梶川所長の目標であり、その象徴が「4つの無」だった。

梶川所長の思想のバックボーンには、共同研究者であるバックミンスター。フラーの思想が色濃くある。彼は「宇宙船地球号」という言葉をつくった人で、地球にある資源とエネルギーで、いまよりずっと多い人口を養えるということを、包括的な計算で算出した人でもある。その計算結果から、戦争に用いられる「殺戮器(killingry)」をつくるために消費している資源を、生きるために用いられる「生活器(livingry)」をつくるために用いれば、すぐさま食糧問題もエネルギー問題も解決するという。それがおこなわれないのは政治や利権が邪魔をしているからだと指摘した人だ。

この話を知って、ぼくは「生活器」が欲しいのではないかと思った。生活の心配がなければ、自由に研究できる。心からしたいことに没頭できる。しかし、「生活器」はまだ実現されていない。(…)フラーの「生活器」のコンセプトには共感するけれど、その達成方法はぼくにとっては少し大掛かりに思えた。ぼくが大きな工場を持つことはできないという実現可能性の問題もあるが、そもそも大勢の人が規格化したものを持っていることに、少し違和感があった。「生活器」は環境によっていろいろな形態があっていいし、なにより工場ではなく人の手で、それも小学生くらいの子どもでもつくれるものが理想的だと思ったからだ。

ムラブリは、森の中でバナナの葉や竹を用いて、小さな風よけをつくり、寝る。それは確かに難しくないし、子どもでもできることかもしれないが、それは豊かな森が身近にあることが前提にある。(…)そもそも、日本でムラブリの暮らしを再現したいのではない。ムラブリの身体性を持つ人が、現代日本で違和感のないよう生きることを望んだら、どのような生き方を達成するのか。ぼくが追求したいのはそういうことだ。そして、その課題はぼくがぼくに課すほかない課題である。」

「梶川所長と時間を共にしたことで、梶川所長の身体性も獲得していたのかもしれない。2022年1月、ぼくは仕事仲間と一緒にフラー式ドームの簡単な施工方法を発明した。」

「ムラブリは、なにをもって自身をムラブリとしているのか。それは「自由」だ。若いムラブリは声を揃えて、「ムラブリは自由が好きだ。強制されることが嫌いだ」と言う。

(…)

ぼくはこの本を書くことで、もっと自由になりたいと願っていること、みんなもっと自由になれるんじゃないかと感じているらしいことに気づけた。ムラブリはぼくにとって自由に向かう道中の伴走者だ。この心強い自由からの使者を、ぼくだけの伴走につきあわせるのはもったいない! そう感じていいたからこそ、この本を書きあげることができたのだと思う。」

◎伊藤雄馬(いとう・ゆうま)プロフィール

言語学者、横浜市立大学客員研究員。

1986年、島根県生まれ。2010年、富山大学人文学部卒業。2016年、京都大学大学院文学研究科研究指導認定退学。日本学術振興会特別研究員(PD)、富山国際大学現代社会学部講師、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員などを経て、2020年より独立研究に入る。

学部生時代からタイ・ラオスを中心に言語文化を調査研究している。ムラブリ語が母語の次に得意。

2022年公開のドキュメンタリー映画『森のムラブリ』(監督:金子遊)に出演し、現地コーディネーター、字幕翻訳を担当。本作が初の著書。

◎映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』予告編

タイやラオスの山岳地帯で狩猟採集生活を送ってきたムラブリ族を撮影したドキュメンタリー。平地で暮らす人々にほとんど姿を見せず、森の中を自由に移動してノマド生活を過ごしてきた少数民族の姿をカメラが捉える。『ムネオイズム ~愛と狂騒の13日間~』などの金子遊が監督と撮影などを手掛け、言語学者の伊藤雄馬氏が現地コーディネーターと字幕翻訳などを担当。これまでほとんど知られることのなかったムラブリ族の姿を、およそ2年にわたり追いかけた。

◎映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』公式サイト

◎ムラブリ族の撮影に世界で初成功!! 伊藤雄馬(出演・現地コーディネーター・字幕翻訳)さん 独占インタビュー「森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民」

◎【驚きの撮影秘話が明らかに‼】金子遊 監督が新作映画『森のムラブリ』を語る‼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?