森貴史『ドイツの自然療法/水治療・断食・サナトリウム』

☆mediopos-2320 2021.3.24

医学とは何かという問いがある

病気の原因を探究することで

病人を癒すのが医学なのだろうが

病気の原因をどこに求めるか

その違いで医学のありようは

ずいぶんと異なった様相を呈する

病気とは何かという問いが異なれば

病気とされる現象への治療の仕方は

ずいぶん異なってくるだろうし

それは同時に

病人とは何かという問いにもつながる

昨今世を騒がせているコロナウイルスを

どうとらえるかというのもそれに関連してくる

ウイルスが原因で病気になるのだから

ウイルスに感染しないようにするという発想もあれば

ウイルスがやってきても

それが体内で増殖しにくい環境をつくるという発想もある

近代医学の基本的な発想は前者をベースとしている

医学にかぎらず現代の多くの世界観は

そうした対症療法的な発想にもとづいている

日本でももちろん明治以降

近代西洋医学を導入して以来

そうした発想がますます強まってきている

日本では森鴎外がドイツで西洋医学を学び

それを日本に導入したことも知られているが

ドイツの「自然療法」には目がいかなかった

ドイツでも近代西洋医学としての「学校医学」と

「自然療法」とは必ずしも融和的ではなさそうだが

それでも「自然療法」は日本よりはオフィシャルのようだ

ドイツの自然療法に関しては

とくにシュタイナー医学の関係で

ハーネマンのホメオパシーくらいしか知らずにいたが

本書では水治療・菜食・断食・日光浴・運動などの

自然治療の歴史や状況について概観を得ることができる

本書で知った興味深い人物がハインリヒ・ラーマンだ

ラーマンは十九世紀後半のドイツで

「学校医学」に加え「自然療法」も導入し

その両者を分けてはとらえなかった

ラーマンにとって重要なのは「医学」ではなく

「治療」であり「医術」であったのだ

治療するのは「病人」であり「病気」ではない

「学校医学」はともすれば

人間を機械のようにとらえて

病気になった部品をとりかえるという発想になりがちだ

しかし病気とされている現象は

部分だけで起きているわけではない

治療するためには人を全体としてとらえながら

たとえ部分が罹患しているとされても

それを全体との関係でとらえる必要がある

そのことを忘れた医療はどこかが壊れている

シュタイナー医学もまた

人間を全体としてとらえながら

自然療法的なあり方の背景にあるものを

霊的な認識光の下に置きながら

「学校医学」を拡張していく方向にあると思われる

その根底にあるのは

霊学的な認識を背景に

「病気」とは何か

そして「病人」であるとはどういうことか

という問いのもとに行われる治療なのだと理解している

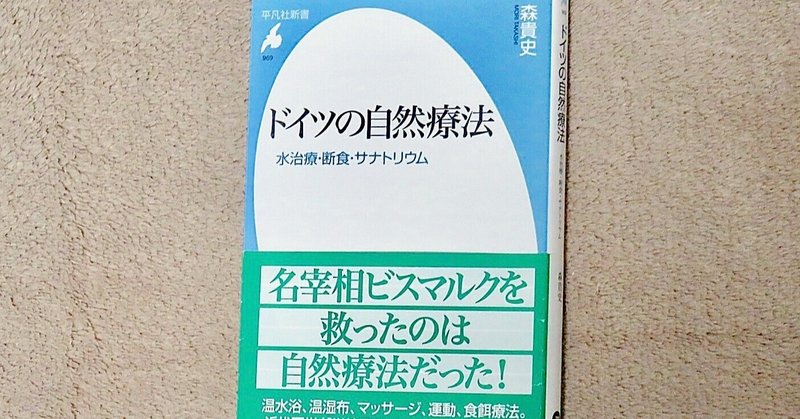

■森貴史『ドイツの自然療法/水治療・断食・サナトリウム』

(平凡社新書969 2021.3)

「「自然療法」と聞いて、それがなにかを即座に答えられる人は日本にはそういないと思われる。

日本では、自然療法は、「オルタナティブ医療」、「代替療法(治療)」という語でも知られており、「通常の医学にとってかわる医療」というくらいの意味である。

一部の人びとが知っている以外には、日本ではほぼ普及していない治療法であるうえに、一般的な医学界では非常に否定的であるからだ。

しかしながら、ドイツに行ってみると。事情がまったく異なる。

街中のいたるところで、「自然療法」(Naurheilkunde)」と看板をかかげる診療所を眼にするのだ。現在でもドイツ国内では、自然療法医を肩書とする医師たちは堂々と開業しているし、多くの患者たちをかかえている。」

「自然療法と対立する医学が、ドイツ語でいうところの「学校医学」(Schulemedizin)である。われわれにもなじみ深い、明治維新以降に日本にも導入された、いわゆる近代医学のことだ。大学の医学部で研鑽を積み、学位を取得し、国家試験に合格するという制度を経由することで、医師となるのが「学校医学」の医師ということになる。

現在、日本で自然療法そのものが知られていないのは、明治時代に「学校医学」のみが日本の導入されたことによる。それゆえ、現在も日本の諸医学会は、自然療法に対して否定的な見解を維持している。

この対立の原因のひとつは、人間の身体に対する思想が根本的に異なっていることである。

自然療法にとって、人体はひとつの有機体全体であって、身体の各部分はそれぞれと不分離につながっている。そのために、不調が身体のどの部分に生じても、身体全体を不調にしてしまうという発想である。自然療法は、病気の兆候を示す人体の一部分だけではなく、身体全体が治療対象なのだ。おなじく身体、魂、精神も相互依存しているがゆえに、精神と魂の不調もまた、身体的な不調の原因となる。

自然療法を特徴づけるもうひとつの思想は、いわゆる身体の自己治癒力に大きな信頼を置くことである。人間の生命力には、人体内部を調和させるために、身体の調子を整えて、抵抗力を発揮する力、すなわち自己治癒力があるという発想である。それゆえに、自然療法では、この自己治癒力を覚醒させるために、刺激をあたえるのが治療の一環であった。

つまるところ、冷水浴やマッサージを治療として習慣的におこなうのは、人体にもともとそなわっている自己治癒力を喚起するためなのである。

とはいえ、効果が顕現するメカニズムは不詳であるために、「学校医学」と自然療法との対立は生じてきた。

たしかに、いかがわしいエセ自然療法も存在したことは明らかであり、またかれらの多くがいわゆる高等教育を受けていなかったのも事実である。

それゆえ、「学校医学」の医師たちが自然療法医を訴えることはざらにあった。」

「残念ながら、現代にあっても、こうした自然療法と近代医学の対立は、日本においても解消されていない状況である。

「学校医学」は患部のみを局所的に処置する発想なのだが、自然療法は人体全体をひとつの有機体とみなしているために、疾病の病因を総合的に考えて、さまざまな方法で覚醒させた体内の自己治癒力で回復させるという思想なのである。

だからこそ、自然療法には現代からみれば、極端な知慮法だと思われるものも少なくない。裸体での空気浴、日光浴、冷水浴、泥土浴、マッサージ、菜食主義、禁酒・禁煙、コーヒー・紅茶などの嗜好物の摂取禁止などがすぐに列挙されるが、けっしてそれぞれが個別に専門的に施術されることはない。たとえば(・・・)ホメオパシーの創始者として知られるザムエル・ハーネマンもまた、食餌療法の効能を高く評価している。

たいていのばあい、自然療法を施術するサナトリウム(療養施設)では、これらの方法をそれぞれ組み合わせておこなわれる。

この自然療法のテーゼであり、同時代の中心的な思想を表すことばが「自然に即した生活様式」(naturgemäßige Lebensweise)である。naturgemäßigという形容詞は「自然にしたがった」、「自然にかなった」などの意で、Lebensweiseは「生きかた」「暮らしぶり」などをいう。」

「多くの自然療法医は水治療法を基本的要素にして、菜食主義の食餌療法や運動・体操などと複合的に施術することが一般的であった。

水治療は固体、液体、蒸気での水を使用しておこなう自然療法で、治療のほかにも、予防や病気からのリハビリテーションを目的にとした施術がなされるものである。」

「クナイプ社は、とりわけ十九世紀に勃興した自然療法関連の企業のなかで、現在も発展をつづけている数少ない企業だろう。」

「ギムナジウム学生のときに結核を発病していたゼバスティアン・クナイプは、ミュンヘン大学神学部の学生時代に、「水のハーン親子」の息子ヨハン・ジークムント・ハーンの『人間、とくに患者の身体に対する新鮮な水の力と効用』(初版一七三八年)を読んで、水治療のことを知った。これによって、クナイプによる水治療の研究がはじまるのである。

クナイプ自身が冬のドナウ川での冷水浴と運動を実践して、みずからの結核の治療に成功したという逸話はよく知られている。」

「クナイプ式自然療法には、水そのものが健康、エネルギー、生きるよろこびの源泉であるという思想が現在も根底にある。これにくわえて、身体、精神、魂の調和した相互作用が健康の鍵であるというのがクナイプの生の哲学である。」

「メクレンブルク地方のルートヴィヒスルスト出身の薬剤師テオドール・ハーン(一八二四〜八三)は、近代的な菜食主義食餌療法の第一人者である。」

「ハーンの菜食主義思想の背景には、人間は本来、果実食動物であったのが、地殻の大変動の影響で肉食へと移行したという歴史認識があった。肉食のよろこびは文明の不随現象だと考えた。」

「かれにとっては、人間の本能や感情にも、肉食は適していないのであって、肉食のよろこびは動物に対する軽視と共感欠如にほかならない。」

「ドイツで菜食主義の普及に寄与した、もういとり重要な人物がいる。エードゥアルト・バルツァー(一八一四〜八七)である。」

「バルツァーの活動は健康的にして自然に即した生活様式を教導し、菜食主義の道徳的かつ健全な意義を説明することだった。肉食を放棄し、自然に寄りそった生活様式を実践することが道徳的義務であると説く一方で、最初の菜食主義協会の設立によって、自然療法に大きく貢献したのだ。」

「自然療法は食餌療法として菜食主義を治療に導入することが多いが、断食療法はまったく異なる発想である。とはいえ、けっしてなにも食さないのではなく、一定期間の断食を療養生活のサイクルに組みこむのである。

この近代的な断食療法を確立したのが、ヨハン・シュロート(一七九八〜一八五六)である。」

「十九世紀中葉以降、アルノルト・リークリを筆頭とする日光浴療法の効果が信じられてくると、これを背景として、ヨーロッパの文明批判を内包した生活改革運動と連動していく。とりわけ、その一部が極端なかたちで台頭したのが裸体文化運動である。」

「十九世紀中葉から自然療法が台頭する以前に、ドイツで近代的な運動や体操を普及させようとしたのは、「ドイツ体操の祖父」と呼ばれるヨハン・クリストフ・グーツムーツ(一七五九〜一八三九)と「ドイツ体操の父」ことフリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーン(一七七八〜一八五二)である。」

「ハインリヒ・ラーマン(一八六〇〜一九〇五)は、自然療法医のなかでかなり異色な部類に入る人物である。

というのも、かれはいわゆる「学校医学」を正規に修了したあとで、自然療法を手がけるようになったからだ。同様の経歴は、ホメオパシーの始祖ザムエル・ハーネマンくらいで、ラーマンのように十九世紀後半に活躍した著名な自然療法医ではごく少数だった。」

「ラーマンはいわゆる「学校医学」のみでは満足できずに、自然療法の研究も深化させていったのだ。

「該博な知識と広範な視野をもつラーマンは、きわめて実証主義的で自己批判を忘れず、「学校医学」と自然療法を分離して考えることはしなかった。

かれはバランス感覚にすぐれていたために、「素人医学」のみに肩入れしなかった。プリースニッツ、リークリ、クナイプといった自然療法医たちの意義や必要性を認識していたものの、大学での医学やその専門教育もけっして軽視しなかった。ラーマン自身は自然科学の観察と実験を第一のものとして実践していた。」

「ラーマンにとって、治療は医学ではなく、医術であった。

かれの考えによると、医師にとって最も重要なのは、病気とその原因と自然な治療例についての見解をつねに刷新していくことである。(・・・)型にはめこむばかりで、「病人」ではなく、「病気」そのものを治療しようとすると、生理学的・栄養学的な治療をおこなっても、失敗してしまうという思考であった。」

「ナチス政権下で、自然療法と「学校医学」との関係に大きな変化がおとずれたのだが、その理由のひとつとして、ナチス高官数人が自然療法および生活改革運動を支持したことも大きいと思われる。

たとえば、党首のヒトラー本人がタバコもアルコールもたしなまない菜食主義者であったことを伝える記録が少なからず残っている。」

「ナチス高官と菜食主義や自然療法との関係で異彩を放つのは、ルドルフ・ヘスである。」

「現在ではネオナチたちの崇拝を受けているというヘスには、生活改革運動と自然療法の支持者としてのエピソードが多く残っている。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?