脊椎・脊髄疾患 #10-1 脊椎・脊髄の解剖

脊柱・脊髄の構造

脊柱は頚椎(7個)、胸椎(12個)、腰椎(5個)、仙椎から構成されます。脊柱の役割は、①身体の支持、②体幹の運動、③脊髄の保護があります。

脊柱を構成する椎骨は32~34個あり、外観はそれぞれに異なりますが、基本的形態は共通しています。

環椎・軸椎

脊柱を構成する椎骨のうち、脊柱の一番上にある第1頚椎と第2頚椎は他の椎骨とは異なる形をしています。

第1頚椎は環椎と呼ばれ、第2頚椎は軸椎と呼ばれています。

椎体と椎弓

1個の椎骨は、椎体、椎弓と様々な突起から構成されます。椎体は身体を支える役割があり、椎弓は椎弓に付着する突起とともに身体を屈曲・伸展、側屈、回旋させる方向を決め役割があります。

椎体と椎弓が合わさってできる孔を椎孔といい、椎孔が上下に連続したものが脊柱管になり、この空間に脊髄が縦に走行します。椎骨と椎骨の間には椎間孔という隙間が形成され、そこを脊髄神経(神経根)が通ります。椎弓の後部正中の突起を棘突起と言います。

椎間板と椎間関節

2種類の関節で脊柱を連結しており、その連結を靭帯が補強しています。2種類の関節とは、椎体間を連結する椎間板と上下の関節突起を連結する椎間関節です。

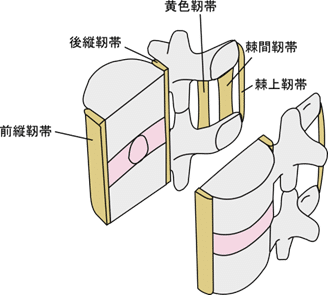

脊髄の靭帯

椎骨の連結を補強する靭帯には、①椎体前面を縦走する前縦靭帯②椎体後面(脊柱管内)を縦走する後縦靭帯③棘突起間を連結する棘間靭帯④棘突起の後端を縦走する棘上靭帯⑤上下の椎弓を連結する黄色靭帯があります。このうち、後縦靭帯と黄色靱帯は脊柱管周辺にあり、石灰化(骨化症)によって脊髄や神経を圧迫することがあります。

脊椎の動き

体幹の運動は脊椎全体の動きによって決められています。各椎骨は形状がそれぞれ異なり、動きが限定しています。頸椎は水平面方向の関節面があるので、回旋運動(水平面での運動)ができます。胸椎は前頭面(前額面)方向の関節面があるので、側屈(前額面上での運動)ができますが、胸椎には肋骨が連結しているため側屈の動きは制限されます。腰椎は矢状面方向の関節面があるので、前後屈運動(矢状面上での運動)ができます。

脊髄の構造

1本の脊柱のなかには、脊柱管と呼ばれる空間があり、脳から連続した脊髄が脊柱管を通ります。脊髄にはそれぞれの椎骨に対応した左右一対の神経根があり、上肢や下肢の運動感覚機能に関与します。脊髄神経は、頸神経8対、胸神経12対、腰神経5対、仙骨神経5対、尾骨神経1対の合計31対からなります。

神経根と前枝・後枝

神経根とは、脊髄の各髄節に直接出入りする神経線維の束のことで、遠心性線維(運動神経)で構成される前根と、求心性線維(感覚神経)で構成される後根からなります。脊髄を出た後、前根と後根は合流し、椎間孔を経て脊柱管の外に出ます。脊柱管を出た後、脊髄神経は前枝と後枝に分枝します。前枝は神経叢を形成して四肢へ至るか、直接体幹の前・側面へ向かいます。後枝は体幹の背部に至ります。どちらもそれぞれの領域の運動・感覚を支配します。

デルマトームとは

脊髄の各髄節は、特定の皮膚領域の感覚を支配しています。このような脊髄神経による皮膚の分節的支配様式を皮膚分節(デルマトーム)といいます。脊髄や神経根の障害では、対応する髄節が支配する皮膚領域に感覚異常をきたします。そのため、感覚障害がデルマトームに一致するかどうかということは、局在診断上で留意すべき点となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?