コミュニティセンター進修館のデザインの特徴と使われ方の相乗関係-芝生広場に結集する意匠と使われ方-

本稿の背景

埼玉県宮代町には進修館という建築があり、1980年の開館以来かなりの頻度で利用されてきている。筆者も何度か訪れているが、いつ行っても地域の人の日常的な振る舞いが見受けられる建築である。(コスプレ撮影や、子供たちの遊び、ダンスショーなど様々な場所に様々な振る舞いが併存している)

進修館の建設の成功は、宮代町の初代町長である斎藤甲馬の先見性によるところが多いと町の人は口を揃えて言う。故人の斎藤甲馬に会うことは今となっては当然叶わず、また町の人にもひとまとまりに何がそんなに凄い人だったのかを説明できる人には今のところお会いできていない。

しかし、進修館が建てられた当時の時代背景と建築の潮流を見比べると、斎藤甲馬の考えの先見性の一端についての以下のような理解が得られる。

1970年の日本社会では「地方の時代」が叫ばれ始め、80年代中期になってより実の入った施作が全国各地で実行され始めていた。日本社会において「中央」よりも「地方」が現代建築家の主要な活躍の場となることはその時代以前から確かにあった。しかしその多くは「地方」が大建築家に庁舎なりの施設の設計を委ねるにあたって、「中央」に伍するだけの「近代」を「地方」に移植することに主眼が置かれていたものであった。

一方で、1980年代の建築家に課せられた役割はそれとは様相を異にしており、「限りなく地方であり続ける地方」のアイデンティティを表現することが求められることとなった。(*13)

進修館の設計にあたって、象設計集団は、宮代町町長の斎藤甲馬から「世界のどこにもないもの」を作って欲しいという要件を受けた。このような文言の設計の依頼を受けたことは、当時の時代背景を考えれば最も時代に合った先駆的な依頼であったと言えるだろうし、斎藤甲馬は時代の流れを深く理解した上でこのような言い回しをしたことが推察されるので、ここに斎藤甲馬の先見性が表れていると言えるのではないだろうか。

方法と目的

本研究では、80年代を代表するポストモダン建築の1つである進修館について、象設計集団のリサーチスケッチ、デザインスケッチ、図面資料や言説をもとに意匠の特徴を指摘するとともに、ヒアリングや現地調査、文献資料などから、開館以来の実際の使われ方について調査し、明らかにすることを目的とする。その上でデザインの特徴と使われ方の相乗関係を考察したい。

1.宮代町誕生から進修館が生まれるまで

沿革

昭和30年、百間村と須賀村が合併して誕生した宮代町は、当時人口10744人、世帯数1777戸で決して大きな町ではない。 その後、百間小学校川島分校が東小学校として独立開校し、役場新庁舎が完成して町の施設は充実してゆく。

昭和41年には町内初の公民館が和戸に完成し、翌年には日本工業大学開校。昭和47年になると町内で最初の住宅団地「宮代台団地」が完成した。昭和48年に杉戸駅西口開通し都市化の流れはますます進んでいた。

このあたりで宮代町は、郊外都市化の影響で人口約3万人、旧住民1に対して新住民2という比率となり、新しいコミュニティを形成すべく各地区に集会所、公民館を整備した上で新しいコミュニティ施設を建設する気運は高まってきていた。

設計の要望

象設計集団は、コミュニティセンター進修館の設計依頼に当たって、町の人と議論を交わす中で以下のような要望を受けた。

新しい町のシンボル

宮代町の歴史と未来を表象する建築

町の骨格づくりの拠点

町民のエネルギー結集の場

地域文化の継承,発展,創造の場

生き生きした空間

誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気

日常生活と結びついた活動の場

自主的な管理と自発的な運営の場

多様な利用を可能とする空間

この要望に関して、象のリーダーの1人である富田玲子はのちにこのように振り返っている。「その構想を受けて、とにかくそういう不思議な目標に向かって何か作らなければいけない、ということで20 代30 代の若者たちが取り掛かったわけです。フィールドワークやら調査をしているうちにたどり着いたイメージが、宮代町は関東平野の真ん中だっていうことですね。中心だということが重要だ。」(第16回甲馬サロンにおいて)

2.象設計集団のデザイン

象設計集団は、7つの理念、12の方法を掲げ、徹底的なフィールドワークから建築を発想する。10cmの家具スケールから10⁸mの惑星のスケールまで多数のスケールに想像力を膨らませ、相互にフィーバックさせた上でそこからジャンプさせたような造形を生み出すが、これは集団設計の際に「心にグッとくる何か」を探し求めるという設計態度などから生み出されるものだと思われる。進修館の設計を例に取るならば、以下のようにその内訳が整理できよう。

10cm:手作業による家具に造られた凹凸が周辺の光をキャッチする。

5m:粘土による模型スタディで断面的に強固な内外の連続性を与える。

10²m:コミュニティセンターのあり方を地域のものと問い、議論し、建築スケールに落とし込んでいく中で議場を使わない時に一般に解放することや議会の議論が活性化するように円卓とするなどの発想を得た。

10⁵m:関東平野の真ん中に宮代町が位置することから筑波山と富士山を結ぶ軸線を「環境構造線」として取り込みゾーニングを秩序付ける際に反映していることなどが指摘できる。

都市のイメージの建築デザインへの転用(都市論/リサーチ)

富田玲子は東京大学丹下研究室時代、K.リンチの『都市のイメージ』の翻訳を行なっており、筆者はこの理論を建築のデザインに転用しているのではないかという仮説を立てた。以下、都市のイメージの概要を記す。

『都市のイメージ』

都市のイメージは、1960年にアメリカの都市計画家ケヴィン・リンチが提唱した都市の「わかりやすさ」に関する理論である。ボストン、ジャージー・シティ、ロサンゼルスの3都市においてアンケート調査などの分析を行い、都市の住人が都市の形態をどのようにイメージしているかを考察している。

リンチは、人々が周辺環境に対して抱くイメージそのものを、アイデンティティ(役割)、ストラクチャ(構造的・空間的関係性)の物的特性に注目することで都市の形態そのものを5つのエレメントに分類。これらが単体または相互に組み合わさって都市の視覚的形態が構成されるとしている。

また、上述のような5つのエレメントで捉えられる都市の形態が人々に何かしらのイメージを想起させることを「イメージ・アビリティ」という。リンチはその5つのエレメントを用いてイメージ・マップを作成し、都市の「わかりやすさ=レジビリティ」を表現しようと試みている。5つのイメージアビリティは以下のようなものがある。

5つのイメージアビリティ

■パス Paths(道・通り)

…海岸、鉄道、開発地の線、壁など

視察者が日頃あるいは時々通るもしくは通る可能性のある道筋。

■エッジ Edges(縁・境界)

…海岸、鉄道、開発地の線、壁など

パスとみなされない称状のエレメント。通常ふたつの地域の境界に存在する。これは点を示す座標軸というよりは、人々が領域を知るために横側から参照するものである。ひとつの地域を他の地域から切り雑している障壁であるかもしれないし、2つの地域を相互に関速させ、結びつけている継ぎ目であるかもしれない。

■ディストリクト Districts(地域・特徴ある領域)

観測者が心の中でその内部に入ることができ、しかもその内部の各所に何らかの同じ特徴が見られるもの。観察者の心の中でその中にはいるのもであり、また何か独自な特徴がその内部の各所に共通して見られるために認置されるものである。ある種ひとつの横造体と定義できる。

■ノ-ド Nodes(結節点・パスの集合)

…造路の交差点、集合点など

ノードは点である。都市内部にある主要な地点である。観察者がその中に入ることができる点であり、彼がそこへ向かったり、そこから出発したりする強い焦点である。ノードとなるのは、まず第一に接合点である。すなわち交通が関子を変える地点、あるいは造路の交差点ないし集合点、あるいはひとつの構造が他の構造に移り変わる地点などである。ノードの概念はパス概念と結びついている。というのは、接合点は通常、バスが集中するところであり、人々の移動中のできごとであるからである。

■ランドマーク Landmarks(目印・焦点)

…建物。看板、商店、山など

ランドマークも点を示すものであるが、この場合は観察者はその中にはいられず、外部から見るのである。これは普通は、建物、看板、商店、山など、どちらかといえば単純に定養される物理的なものをさす。何かをランドマークとして用いることは、必然的に、限りなく多くの可能性の中から、或いはひとつのエレメントをとりだすということを意味している。

象のリサーチスケッチ

ところで、象設計集団の宮代町のリサーチスケッチの右下に『都市のイメージ』のイメージアビリティを司る5つのエレメントの中の「エッジ」と言う単語が入っている。

このことについて筆者が富田に直接インタビューした際に、以下のような回答を得た。このことから、進修館のデザインの構造について「都市のイメージ」の5つのエレメントが構造的に捉えられるのではないかと仮説を立て、空間構成の分析を敢行した。

「『都市のイメージ』の内容を自分たちの作品に生かすことはありましたか?」

富田「困った時は頼ることもありました」

象設計集団はリサーチ段階において、宮代町を中心に半径100kmの縁を描くと関東平野がすっぽりと収まるということを指摘しており、その端部に描かれた富士山と筑波山を結ぶ軸線は進修館の位置を通過することから、これを「環境構造線」とみなして平面計画を主としてデザイン構造の端緒としている。

その軸線と南北の軸線上に光路が作られ、2つの軸線の交点は芝生広場の中心にあたる。「ノード」が形成されているわけである。そこから同心円を重ねていき、そのうちのひと縞が内外の緩衝空間であるコロネーになっている。これが「エッジ」である。これも象設計集団がよく使う手法であるが、環境構造線を引くことによって周辺の風景をひきこくむことができ、引き込まれた対象は(進修館であれば富士山と筑波山ということになる)自ずと「ランドマーク」となる。軸の先に富士山が望むことで、広場は街の中心であると同時に関東平野の中の位置も認識される(=心理学でいうところの環境中心座標系が強まる。)また建築において区画化されていると認識できる部屋や空間は「ディストリクト」であると指摘していいだろう。

このように、象設計集団は都市リサーチの建築デザインへの転用を行なっており、進修館においては広場空間を中心に、5つのエレメントが結集していることが指摘できる。

(パス...光路、ノード...芝生広場、ランドマーク...富士山、筑波山、ディストリクト...一階回廊ほか区画として認識できる部屋及び外部空間は「ディストリクト」、エッジ...コロネード)

以上、リサーチスケッチの中に「エッジ」という文字が存在すること、富田玲子へのインタビューから『都市のイメージ』の影響が示唆されたことから、リサーチをデザインに昇華する上で方法論として『都市のイメージ』取り入れられていたことが推測される。こうした手法によって建築の「イメージアビリティ」が充実しているとすれば、広場空間は利用者にとって最も認識しやすい空間になることが仮定される。

あいまいもこ空間の設計手法について

7つの理念の6つ目にあるのが「あいまいもこ」である。この理念は象設計集団のデザインを語る上で大変重要なものであり、本稿では進修館におけるランドスケープに着目してこれを見ることにする。

北側の芝生広場は、2階高さまで造成が上昇しており、1階なのに地下にいるような感覚になることがある。1階にいると思っていたのに2階にいたと気付かされるといったこともある。このように、内部空間における階高認識があいまい化されている。

また立面も、広場側から見ると1階建ての見た目、入り口側から見ると2階建ての見た目、裏庭側から見ると3階建ての見た目となる。(建物自体は端から端まで2階建てであるにも拘らずである)見る方角によって変容させるその姿はまるで、1人の人間が一面的な側面だけで他者の評価にさらされることを拒否するのと同じように、利用者の建築に対する造形認識がひとつに定まることを拒否しているかのようである。

広場におけるたったひとつの造成操作が建物の内外空間における利用者の空間認識や造形認識をあいまい化することから、進修館は都市論に基づいたシンプルな秩序だけでは理解することができない複雑さをあわせ持った建築であると言える。

3.進修館の使われ方

簡略的ではあるが使われ方の定量的な調査の一部を添付する。2021年度に着目すると、平均して1日1回以上催事が行われていることになるので、進修館にいくとほぼ確実に人の気配に触れることができることが推測できる。また催事の延べ種類数は150に上り、利用のバリエーションもきわめて豊富である。その中で意匠の結集する広場空間における特筆すべき使われ方を取り上げる。

野外映画会(1982年より)

開館依頼、定期的に開催されてきた「映画を見る会」は、1982年から、屋外でも行われるようになった。(夏季限定)

ノードの中心となっている芝生広場を中心に、芝生に腰を下ろしたり、グリッド上に並べられた広場の柱にもたれかかったり、コロネードに居場所を見つけたりと(コロネードの柱はマッキントッシュチェアをモチーフとしており、構造の役割をしながら椅子としての機能も含み持った形状をしている)各々が好き好きに伊場所を見つけ出しながら一体感のある雰囲気に包まれていることが見て取れる。

夏も終わりの頃、中庭で映画会が開かれた。人々は三三五五、すり鉢状の広場に集まって、自分の好みの場所に座る。同心円の中心に現場シートの映写幕が張られ、映画が始まる。すり鉢状の中庭を上がっていくと、そこは大ロビー。そこでは喫茶「ぶどうの木」が開店、アイスコーヒーが100円。(H)

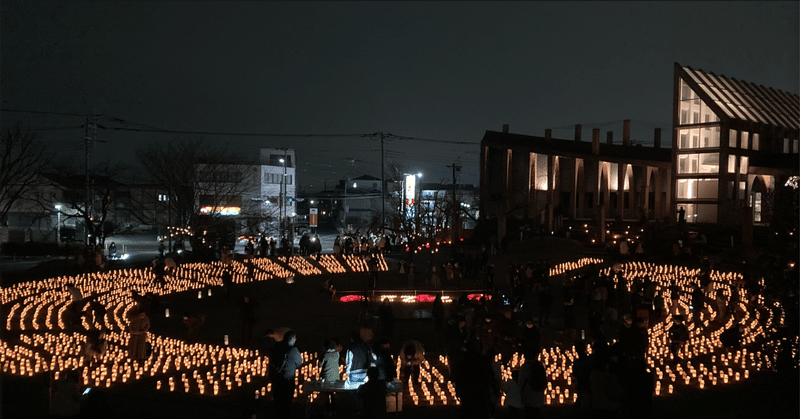

キャンドルナイト(2008年より)

顔作りプロジェクト(2005-2007年)

進修館の芝生広場はもともと半円形であったが、旧庁舎が取り壊され、跡地にまで広場を拡張することで2008年に円形広場「四季の丘」が完成する。キャンドルナイトは、丘のお披露目に向けて町を上げてのプロジェクト「顔作りプロジェクト」が始まり、議論が重ねられた結果、開催が決定されたイベントである。本イベントは、2005年より進修館の四季の丘にて「お互いを大切にする心を育む」ことをテーマに社会福祉法人じりつによって毎冬に主催されているもので、地域の人に協力を得て感謝のメッセージを描いた紙コップを集め3000を超える紙コップを広場一面に並べて配置し、その中に蝋燭の火が灯される。そこで日頃なかなか感謝の気持ちを言えない家族や友人などにステージにて「感謝の手紙の朗読」行う地域住民、障害者、ボランティアによる歌や演奏が行われる。

進修館の設計理念について、開館40周年記念シンポジウムで富田は、「みんなが集まれるところ、「みんなの家」を作るんだっていうところに私たちの考えが集中してきました。これは樋口さんが描いた絵ですが、とにかくみんなの居間であり、みんなの食堂であり、みんなの勉強部屋であり、みんなの会議室であると。――これは2 階のロビーは実際にこのイメージでできています。」と語る。

キャンドルナイトは、「感謝の気持ち」というテーマで、参加者がそれぞれの想いを持ち寄り、それらが掻き混ぜられて面白いことが起こり、また各々は持ち帰ってゆく。これを精神的障害者の支援をしている団体が行い、町中の小学校や高校を巻き込んで成立している。持続性もある。つまり、キャンドルナイトのイベントは、建築の意匠性を理解しつつ、空間を見立てた上で使われてて、建築意匠と使われ方の応答関係が親密に築かれており、意匠と使われ方の相乗関係が評価できる上、「進修館はみんなの家」という建築の理念とも非常に合致していると言えるわけである。

このイベントは17年続いており、持続性、再現性もあることもまた特筆すべきであろう。社会性、持続性、再現性、経済性、創発性、盛況さといった多義的な価値を内包するイベントである。本イベントは子供、障害者、社会人がつながるきっかけであり、学校教育に収まりきらない社会教育が当地で実践されていること言える。

すり鉢状の広場は一番低いところがGL+360mmでそこからだんだん高くなっていってコロネードの高さになると、4140mmの高さにまでになる。繰り返しになるが、四季の丘はノード、パス、エッジをはじめとする都市のイメージの基幹となっている5つのエレメントが結集した場であり、また円形上ですり鉢状になった広場を中心にキャンドルを並べるという催事の主催者側の空間の見立てがは極めて創発的なものであり、進修館における建築意匠と創発的な使われ方が相乗効果を起こす象徴的な催事であると位置付けられるだろう。

2023年のキャンドルナイト当日、芝生広場の一体的な空間の中にさまざまな居方が群生していた。コロネードを走り回る子供たち、コロネードに等間隔に並べられた台座に腰掛けて休憩する人、子供を見守る大人たち。ガラスブロックはその下の一階のあかりを夜の中に導き、仄明るくなった場に集まって駄弁る中学生や、石ころを転がして遊ぶ子供、段々になったスペースに腰掛けて静かにイベントを見守る人などが見受けられた。

コロネードでファッションショー(2019年)

進修館はコスプレのメッカである。これは施設の利用料金自体が安く、またコロネード、光路、茶室など様々な空間特性を持つことから場所ごとに衣装を変えて撮影を楽しむことができ、場面と意匠のバリエーションがあることから人気であると考えられる。

進修館の近くには日本工業大学があり、(斎藤甲馬の発案)進修館に集まるコスプレイヤーたちが場所を見立てる能力が高いことに着目した日工大の先生によって、建物を見立てることをテーマに授業を行なったようである。

その中の学生がコロネードに等間隔で並ぶ台座にマネキンがわりに人を立たせてファッションショーをするというWSを思いつき、実際にコロネードでファッションショーを行なったということがあったようである。建築物を能動的に観察し、空間に最適な見立てがなされてイベントが行われたことは大変興味深い。

これは、コロネードが単なる通り道ではなく催事にまで昇華した好例であり、見立てによってコロネードが単なる通り道ではなくエッジとして機能した証でもある。

他にも回廊は展示会に使われたりしており、ディストリクトとして機能していると言えるだろう。

まとめ

以上から、進修館という建築は北側の屋外広場において「イメージアビリティ(空間のわかりやすさ)」と、「あいまいもこ(建築空間や造形に対する認識の曖昧さ」といった多義的な意匠の粋が結集しており、これに対して利用者である町民はその中に様々な意味を見出したり、空間を見立てたりして創発的な使われ方を生み出してきており、まさに「世界のどこにもない場所」を持続的に創出してきたことがわかる。

また、今回紹介したもの以外にも特筆性すべきデザインは多くある。宮代町には大きな神社がなく、進修館ができるまでは町内全体で行う祭りがなかったが、1982年から進修館を核として町民祭りが毎年行われてきており(コロナ禍で一時なくなったが、また再開された)、そこにもデザインと使われ方の応答が洞察できる可能性は大いにある。(さらに他にも宮代高校文化祭や、百間中学校の文化祭も進修館で行われたりしている)

地域の中に「あそこに行けば何かある」という公民館があることは、目的がなくとも外出のきっかけになり得、あらゆる人にとって心の拠り所になる可能性がある。多くの世代に使われ、利用頻度も高いことから極めて公共性の高い建築であると言える。進修館は町の中でも際立って求心性をもつ施設として機能してきたといっていいだろう。進修館は、手間隙をかけて企図・意匠・利用がされてきた地域に愛される建築であったとして本稿のまとめとしたい。

参考文献:

(1)『都市のイメージ』K.リンチ/富田玲子、丹下健三訳.岩波書店.2007年

(2)『遺産相続者たち―学生と文化』P.ブルデュー

(3)『公会堂と民衆の近代-歴史が演出された舞台空間-』新藤浩伸.東京大学出版会.2014年

(4)『これが建築なのだ-大竹康一番外地編講座-』OJ会.TOTO出版.1995年

(5)『小さな建築』富田玲子.みすず書房.2007年

(6)『象設計集団のいろはカルタ 空間に恋して』象設計集団.工作舎.2004年

(7)『〈現代の建築家〉象設計集団』鹿島出版会.1987年

(8)『建築文化1993年10月号』相国社.1993年

(9)『近代主義を超えて』松葉一清.鹿島出版会.1983年

(10)『公民館はどう語られてきたか』牧野篤.東京大学出版会.2018年

(11)『公民館をどう実践していくか』牧野篤.東京大学出版会.2019年

(12)『公共性』齋藤純一.岩波書店.2000年

(13)『ポストモダンの座標』松葉一清.鹿島出版会.1987年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?