『ねむり』を読み終わって。

ほとんどスキンヘッドの頭には厳しい季節が近づいている。

帽子必須。

いまは11月の終わり。

新しい部屋を探す。

いい物件が見つかるといい。

子どもは元気だろうか。

別れた妻は新しい恋人が出来ただろうか。

会わなければ寂しい思いもせずにすんだかもしれない。

会ったことによって「喪失」の存在があからさまになった。

北海道は今夜から本格的に寒くなるとラジオの天気予報が喋っている。

自分で選んだのだからとも云えるし、選ばなかったのだから、とも云える。

この道がいったいどこにつながっているのか、見当もつかない。

ときどき歩いている感覚がつかめないでいる。方向を見失っているのだ。

眼を閉じてプールの中にいるようだ。右なのか左なのか前なのか後ろなのか、わからなくなる。

それでも「生きろ」を何かが、誰かが、私に告げる。

忘れるために必要なのはクスリ。

開き直るのに必要なのはお酒。

でも結局は、お酒を呑めば思い出してしまうこともあるし、クスリによって覚醒してしまう神経もある。

ブランコで遊んでいるつもりがブランコに遊ばれている。

私はふらふらになってしまって、そこに立っていられなくなる。

つくる、つながる、とどける、とひらがなでわかりやすく云われても私は何かを拒絶している。

同時に何かを病的に欲している。

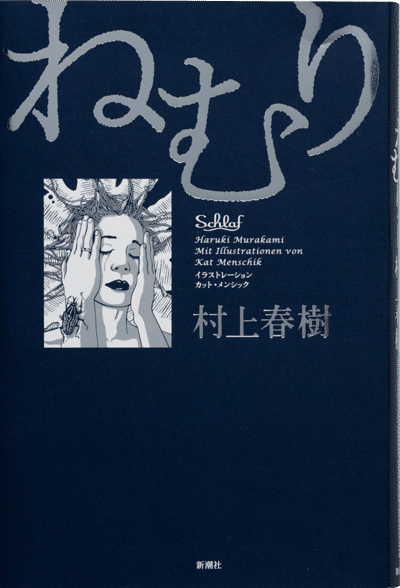

今年になって40冊目。村上春樹の『ねむり』を読む。

「ねむる」ことが出来ない女主人公は、「アンナ・カレーニナ」を読み耽る。

ロシアの古く長い小説を、憑りつかれたように貪るように読む。

記憶をたどれば二十代の終わりころに私はこの『ねむり』という小説をはじめて読んだ。タイトルは『眠り』だった。

ずいぶんこわい小説だ、という感想をもったことを覚えている。

こわすぎた、と云ってもいいくらい。

読み終わったあとも、しばらく物語の余韻が抜けなかった。

日をあらためて、何日もしてからふと、この小説の断片が頭をよぎった。

自分も埠頭に停めた車の運転席にいて、何者かに取り囲まれる真夜中を空想の中で追体験した。

なんて恐ろしい小説だろうという思い出が、今回ヴァージョンアップされた本書を読んでまた甦った。

眠ることが出来ない物語の女性はトルストイの小説を読み、子どもの面倒を見、旦那のために食事をつくる。

プールに行って泳ぎ、肉体をひきしめ、洗面所の鏡で自分の裸体を眺める。悪くないと、思う。

チョコレートを齧りながら、深夜から早朝にかけて、眠れない時間をひたすら読書にあてるのだ。ブランディーを飲みながら。

そして思い立って小さい車で外に出て、やがて車の中で見知らぬ何者か数人に囲まれ揺さぶられる。

このメタファの拡がりに私はあらためて圧倒される。

何も語らず何かを語っている。それも果てしない何かを。

882240

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?