いわきの震災後を学ぶなら薄磯海岸のいわき震災伝承みらい館オススメ!

いわき市には、3.11の震災から数年後、訪れたことがあります。

以前、(一財)地域活性化センターに派遣されていた時の同僚たちで、その中の一人、いわき市役所の友人を、訪ねたのです。

写真の記録もなく、あれがいつだったのかもうろ覚えなのですが、

復活していたハワイアンセンターに泊まり、

彼行きつけのファミレスっぽいところでランチして、

再開したての水族館を堪能し、

いわきの美味しいお酒とメヒカリの唐揚げ。

それしか覚えていませんでした。

今回(2024.4.17)、いわき震災伝承みらい館を訪問し、当時の記憶が甦りました。

普段の生活を取り戻しつつあるように感じた彼の案内の中で、

連れて行ってくれたのが、今はいわき震災伝承みらい館がある「薄磯海岸」でした。

当時はまだこんな施設はなく、一帯は、家の基礎だけが残された空間となっていました(瓦礫は、すでに撤去されていました)。

言葉なく、浜を歩いたことを、やっと思い出しました。

なんで忘れていたんだろう。

↓のサイトの中の、2014年撮影の写真の頃だと思います。

○語り部の動画に魅入る

施設に入り、まず向かったのが、映像コーナー。

短い中に、体験者の証言が散りばめられ、気持ちが引き寄せられました。

紙一重の差で助かったお話

知識としては知っていても、地震の直後につい、海の様子を見に行ってしまった方の反省

この施設は、震災後しばらくして、時間をかけて検討を行い、令和元年度に完成したものだそうです。

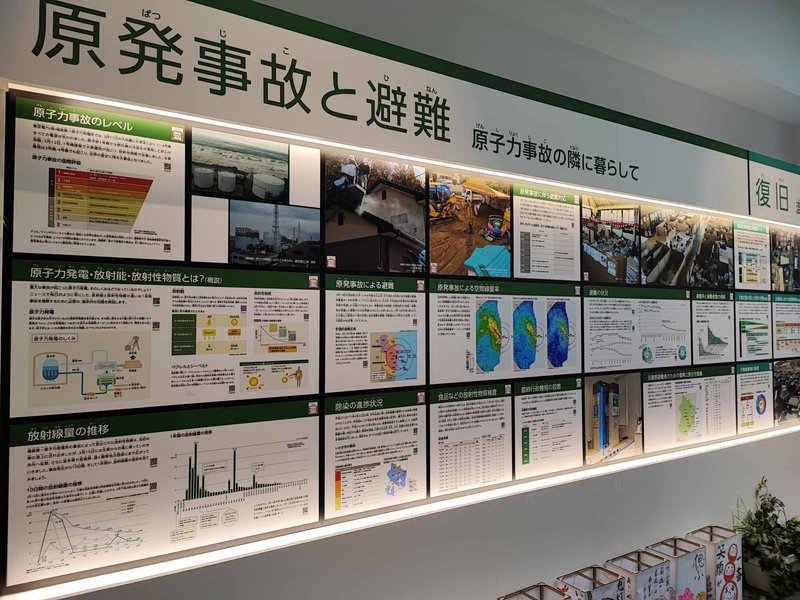

○一枚一枚の資料に込められた想いを感じる

次は、さまざまな資料展示がされている部屋へ。音声ガイドも利用することができます。

いわき市は、原発事故のために住むことができなくなった近隣エリアからの避難者も多く、そういった方々の復興公営住宅も多く建設されています。

避難者の多い、特別警戒区域や計画的避難区域に位置する双葉郡の6町の役場機能も、いわき市の公共施設に設置していたそうです。今も、その役割が続いているところもあります。

ハワイアンズでの講義でも聴きましたが、いわき市は3.11の地震の1ヶ月後、4.11に大きな誘発地震に見舞われました。

再開目前で被災したハワイアンズと同様、せっかく97%まで回復していた水道が、再び断水。それでも、4月後半には再度復旧したそうです。

行政的な施設ですが、多面的な情報が展示されており、そこに語り部の方々のメッセージが添えられて、様々な立場の方の、それぞれ違う震災体験とその後を想像することができました。

オンラインで語り部の方の講話も可能だそうなので、自分の地元の人たちと共有できるチャンスも作れるかもしれないと思いました。

○地域のどんぐりを拾って育てた防災緑地帯

薄磯海岸から施設の間には、防潮堤・道路・防災緑地があります。

後から知ったことですが、ここに植えられている木々は、地域の方々の発案で地元のどんぐりを拾い、苗木に育てて用意されたそうです。

「どんぐりプロジェクト」

最大8.5mの高さの津波により甚大な被害を受けた薄磯地区・豊間地区では、防災性に優れた市街地を形成するため、防潮堤、海岸道路、防災緑地、公園が⼀体となった多重防御提の形成や高台住宅地の整備などが進められました。

高台住宅地の整備にあたり、里山が造成されましたが、その際に伐採される樹木のDNAを残したいとの地域住民の方々の想いを受け、里山のどんぐりを拾い、苗木に育てて、防災緑地や公園などに植樹を行う「どんぐりプロジェクト」が始まりました。

この活動は地域住民、行政、地域の応援団、工事関係者など様々な関係者が共働で地域の環境とコミュニティの再生に取り組んでいる点等が評価され、2018(平成30)年10月、第38回緑の都市賞(主催:公益財団法人都市緑化機構)を受賞しました。

どんぐりは、会津地域の子供達や、遠く離れた藤沢市の子どもたちによって苗木に育てられたそうです。

この景色は、どんどん変わっていく。さまざまな人の思いを乗せて。

○災害の記録はまさに“みらい“に向けて

この施設とその中身、運営を、どのような形で進めていくのか。

設置検討委員会が設置されて、さまざまな方が議論を重ねて、市に提言を出されています。

震災復興“みらい“館とあるように、次の世代に記録と教訓を伝え、復興のまちづくりを支える人と地域をつなぐ。未来志向の提言になっていると感じました。

今回、ガイドなどはお願いしませんでしたが、アーカイブ映像や展示されている資料から、その気持ちが滲み出ていて、ちゃんと、当事者たちが作り上げて今もその方々が関わり続けている資料館だとわかりました。

今回も、現地に観に行ったあと、noteを書くために色々気になったことを調べることで、さらに背景を知ることができました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?