ベルギーはお互いさまの姉妹都市!ペイ•フォワード記事Vol.36

ベルギー人の福島探訪 ベルギーとの共通点発見

福島市に着いたらおなかと心を満たすカレー屋さんへGO!

前回の記事から登場している、東日本をレンタカーで北上中のベルギー人、ルースさんとシブさん。今回はその二人がお互いさまスポットを巡ったときのお話です。

2人が福島市に着いたのはディナータイム。そこで、このペイ•フォワード記事にも何度も登場してもらっている、ハッピーハッピーカレーさんでお食事。

予め私が電話でお互いさまチケットとは何か、どう使うのかをお伝えしていました。2人が到着したら携帯電話のアプリを使い翻訳しながら店員さんとお話しできたそうです。

美味しそうなカレーを、テーブルの上にあるチケット(右端に見えますね~)を利用していただいたそうです。賑やかな感じのお店の雰囲気がとても気に入った!と喜んでいました。

賑やかな雰囲気の店内で居心地がよかったそうで、カレーも美味しく頂いたとのことでした。もちろん、お互いさまチケットの利用も初めて。まさか日本旅行中にこういう体験ができるとは予想していなかったでしょうね。おなかも心も満たされたのではないでしょうか。

ベルギーにも存在! コミュニティフリッジは政府が支援

楽しいディナーの後は、チームふくしまの山田沙也加さんと合流です。

山田さんは、認定NPO法人大阪NPOセンターが主催する「CSOフォーラム2023」でファイナリストとして選ばれプレゼンされるなど、全国で「お互いさまの街ふくしま」について話をされています。

今回も、福島市のお互いさまスポットの一つであるコミュニティフリッジひまわり(愛称ハッピールーム)にルースさんとシブさんを案内していただき、活動内容を説明していただきました。

ルースさんとシブさんはこの取り組みにとても興味を持たれたそうです。なぜかはこの後分かりました。

お互いさまチケット利用の翌日はお互いさまチケット購入

ルースさんとシブさんの福島市滞在二日目は、福島市在住の家族と日本庭園を散策したり、市民企画のメガソーラーパネル開発について考えるイベント参加と充実したすべりだしになりました。(ペイ・フォワード記事Vol.34参照)私が福島市滞在を勧める前はガイドブックにも情報が載っていないので立ち寄るつもりはなかったという二人。でもここまで福島市民との交流を楽しんだ二人は、なんだか福島市を離れがたく感じたようです。(私の福島生活と同じだ~。)そこで、前日営業時間内にたどり着けなかったBLTカフェにしたそうです。ここはお互いさまの街ふくしまとしては外せないスポット。ランチタイムにぴったりの選択です!

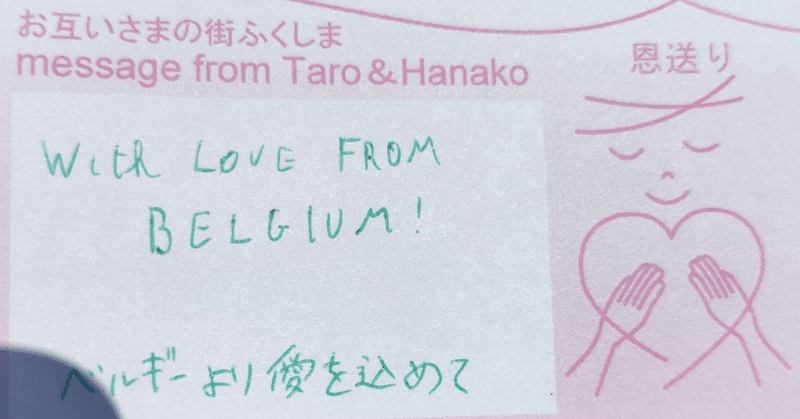

そして、前日はHAPPY HAPPAY CURRYでお互いさまチケットを利用したので、この日はBLTカフェでお互いさまチケットを購入したそうです。HAPPY HAPPAY CURRYでお互いさまチケットを利用した時には、「旅行客でも(その土地に住んでいなくても)利用していいの?」と質問していましたが、翌日には旅行客だけれども福島の人たちのためにチケットを購入してくれたお二人。利用者も寄付者も、年齢・性別・障がい・国籍・宗教を超えて交流しているということですね!

ルースさんとシブさんは東日本大震災が福島に原子力発電所の事故という恐ろしい事態をもたらしたということを知っていました。当時15歳くらいのベルギー人も知っているというこの大事故。でもその話題となっている福島県が「お互いさまの街ふくしま」に変貌していることを旅行中にこんなに深く知ることになるとは思っていなかったそうです。悲劇のFUKUSHIMAが、幸せの発信地FUKUSHIMAになっているということを実体験してもらいとても嬉しいですね。

ベルギーにもお互いさまの街が点在!!

ベルギーのお互いさまの仕組みその1 コミュニティフリッジ

ルースさんとシブさんは、コミュニティフリッジ「ハッピールーム」の取り組みにとても興味を持たれたそうです。福島市の次の目的地である宮城県の我が家に到着してから感想を聞いてみると、なんとベルギーにも同様の施設があるというのです!しかもベルギーでは、施設の賃貸費やそこで働く人たちのお給料は市が支払うのだそうです!ベルギーではこのような取り組みをすると施設運営が仕事とも繋がるのでとてもいい仕組みだと言っていました。それもそのはず、ベルギーの二人が住んでいる地域では収入の60%は税金として納め、福祉面でとても手厚い対応をしてくれるそうです。ベルギーのゲント市(Ghent)が行っている物資の緊急支援について記載されているHPをルースさんから教えてもらいました。

ちなみに、ベルギーにはフランス語・オランダ語・ドイツ語が話されている地域がありますが、お二人はオランダ語話者です。以下で紹介するHPはオランダ語で表示されていますが、インターネットの翻訳機能を使うと日本語でも読むことができます。まずは写真だけでもご覧ください。

ゲント市が実施する具体的な貧困対策の施策について以下のページから知ることができます。具体的には、物資(緊急)援助として食料品・衣類・小型家電・衛生用品・家具などの支援もあるようです。しかし、これは長期的な支援となり得るため、ゲント市の所属する州に状況を共有するとしています。

このページによると、ゲント市が行っている無償での物資(緊急)援助は以下のようなものです。

ゲント市では週当たりの生活手当 が60 ユーロ(2025年5月17日現在10,138円)未満の人が、無償で食料品などを受け取ることができる仕組みを提供しています。「経済的に不安定な状況にある人々や、支援を求めている人々には6ヶ月間このサービスを受けられる可能性があります。また、 年金や障害給付金が低い人は、すぐに2年間の利用を受けることができます。もし、この仕組みを利用して、6ヶ月、または2 年間が経過してもニーズがまだあると思われる場合は、利用期間を新たに 6 か月 (または 2 年) 延長することができます。

ゲント市が考える緊急援助の意義と原点についてはここから知ることができます。以下にこのウェブページの要点をまとめました。

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/materiele-noodhulp-en-ondersteuning#85848

「私たち(ゲント市)の施策は『抗議活動下の緊急援助』という原則から出発します。物的援助はそれ自体では存在できませんし、貧困と闘うための構造的な手段ではありません。しかしながら、現在の状況では他に選択肢がないため、私たちは物的援助を提供しています。できる限り少ない方々が、できるだけ短期間、物的援助を利用してくれることが望ましいです。

しかし、の物質支援は構造的貧困政策の一環であり、物質的援助が援助や社会的活性化や出会いと結びつくことで、利用者が貧困から逃れる手段として機能しています。 私たちは、人々が物質的な援助に頼る必要のない給付金と支援策が構造的に拡大するよう検討し続けています。

物的援助を提供する必要がある場合、利用者の物質援助へのアクセスが平等かつ人道的であることを望んでいます。」

一定期間このサービスを利用してもらうと同時に、物資(緊急)援助が必要なくなるような行動も求められているようです。

福島市のコミュニティフリッジでも、就職活動の支援も行っている点で共通点が見られます。物質援助は期間が限定されたものであるべきで、利用者が自力で生活できるような職探し、給付金の仕組みの検討、社会構造の根本的な立て直しを市や州が連携して行っていることはとても参考になります。

実はこの福島市でのコミュニティフリッジの取り組みが震災後に始まったことに対し、ルースさんとシブさんは驚いていました。

「東日本大震災後に始まったということは2011年以降ですよね。ベルギーではこのような取り組みはもう何十年も行われています。きっと、クリスチャニティの精神があるので、教会などを中心にこのような取り組みが行われてきたのでしょう。」

ちなみにお二人の宗教を尋ねたところ、お一人はキリスト教徒ではあるものの熱心ではないということでした。もうお一人もキリスト教徒ではないそうです。日本人が仏教の過程に生まれるのと同じような状況でしょうか。いずれにしても、地域的にキリスト教の影響が強く、それが文化となって地域の相互援助に繋がっているといえるのではないでしょうか。

さらに、ベルギーのこの地域で教会を中心とした相互扶助の精神や仕組みが培われてきたとしたら、日本でも仏教のお寺や、神道の神社でこのような相互扶助の取り組みが歴史的に行われてきたのかもしれません。これについては今後リサーチしてみたいと思います。

ベルギーお互いさまの仕組みその2 フードロスを削減しながらみんながハッピー

また、日本で近年広がっているフードドライブに似たようなボランティアを行っているお二人。地域の食品店を巡回し、売れ残りの食べ物を寄付として回収してきます。そして、ある場所に持ち寄り、売れ残りの食べ物を陳列します。1ユーロ(2024年5月15日現在で169円)を払うと、誰でも必要なだけ持ち帰ることができる仕組みだそうです。

上記のHPを見ると、活動実績として、「週に119箇所からの寄付、週に4トンの食料の回収、150家族が毎日協力している、8ヘクタール分の植林が融資された」ということです。

この取り組みのよいところは、最低限のお金を払ってもらうことで、どのような経済状況の人も気兼ねなく利用できるということと、「フードロスを削減する目的」なので利用者は遠慮しないで持ち帰ることができるということです。この取り組みは、売れ残りを扱っているという理由で政府からの資金援助はないということですが、お店の方たちの善意と、フードロスや貧困をなくせるというボランティアの熱意によって成り立っています。

これは、福祉のために税金を納め、それに見合った支援を政府から受けているので、助け合いの精神が身についている方たちだからできることなのかなと感じました。自分たちが十分に支援してもらっていると感じられるからこそ、誰かの役に立ちたいと思えるのではないでしょうか。

また寄付される食料品の回収の仕方にも工夫が凝らされています。

余剰品を回収する際は可能な限り大気汚染のない手段で行われます。たとえばカーゴ付き自転車や自転車トレーラー、複合自動車輸送などです。

私たちは何も無駄にしないように努めています。動物や土壌もその恩恵を受けています。 そして、包装廃棄物もただゴミ箱に捨てられるわけではありません。

環境について考えるという私たちの基本的な目的を尊重し、自転車、徒歩、または公共交通機関でお越しください。(回収・持ち帰りするための)パンの袋、瓶、箱などもご持参ください。

カーゴ付き自転車や自転車トレーラーというものがどういうものかぴんとこなかったので調べてみると、このようなものがあるようです。

かつてサーバス旅行でデンマークに行ったときに、多くの人が自転車に乗っていて、自転車のための道路や自転車持ち込み可能なバスや電車などの環境が整っていたことを想い出しました、(ちなみにデンマークでは会場に風力発電機がたくさん設置されており、人々の環境への配慮が感じられました。)このように、ヨーロッパでは環境へ負荷をかけないことへの意識が高く、かつそれを行動や制度として実現していると言えるのではないでしょうか。

また、上記のHPには、「余剰品の回収や持ち帰りの際に使う容器も持参するように」と、環境への配慮が記載されています。現在プラスチック削減のための量り売りが日本でも広まりつつあり、容器を使い捨てせずにマイ容器の持参を心がける人が増えてきました。(以下のHPをご覧ください)このような日本の風潮もあるので、これまで紹介したようなベルギーの環境に負荷をかけないことを徹底したフードロス対策の取り組みは日本人の心に響きやすいのではないでしょうか。環境保全と、基本的な人権を行使できるコミュニティを作る上でベルギーの取り組みは大いに参考になりそうです。

ベルギーのお互いさまの仕組みその3 ペイ・フォワードNPO「アンシャンテ」

そしてなんと、お互いさまの街ふくしまが進めているお互いさまチケットと同様の取り組みをしているカフェがベルギーにも存在しているというのです。「アンシャンテ」、フランス語で「はじめまして」という意味の名前を持つNPOが2017年から始めたお互いさまの取り組みが拡大しているそうです。

私がNPO「アンシャンテ」のHPを読んでいてとっても共感している大好きな言葉はこれです。「社会は人々がより密接に結びついたときにのみ機能します。 」多様性社会が広がる現在、多くの個人、団体がこのことに気がついており、人々が密接な関係が築けるように工夫したりコミュニティ作りをしているのだと思います。「アンシャンテ!」「はじめまして、どうぞよろしくね!」という人との心温まる出逢いを作り出す取り組みとは一体どのようなものなのでしょうか?

アンシャンテカフェでは、通常、コーヒー一杯が二杯分の金額になっています。「アンシャンテコーヒーをください」と注文すると、無料でコーヒーが飲める、という仕組みです。「チケット」という媒体を使わなくても、遠慮せず気軽に注文できる仕組みですね!一方でシブさんとルースさんは、福島での取り組みを見て「お互いさまチケット」のようにチケットがあると、交流が可視化できていい、と言っていました。チケットがあることのよさ、チケットなしでオーダーできるよさ、それぞれあって新たな発見になりました。

さらにこの取り組みで素晴らしいのは、寄付が「コーヒー」だけではなく、「食事」「宿泊」「映画」などの目的でも使われるということなのです!

今やこの取り組みはゲント市から11都市に広がっています。首都ブリュッセルはもちろんのこと、私がサーバス旅(ペイ・フォワード記事Vol.34参照)で訪れたことのあるブルージュにも!寄付者は現地を訪れるかインターネットを通じて、どの都市にいくら寄付したいか決めることができます。そして、その都市にある「アンシャンテ加盟店」(福島の事例でいうと「お互いさまチケット導入店」「お互いさまスポット」)に寄付金が配分されます。寄付者が多少多くお支払いすることで、他の人たちはいくらかお安くサービスを利用することができる、という流れなのです。「アンシャンテ加盟店」もオンライン上でマップ化されていて、どの都市にどんな加盟店があるか一目瞭然です。

次の動画は「アンシャンテ」の取り組みについて説明したものです。言葉は分からなくても、この取り組みのわくわく感は十分に伝わってきます!

さらに、2021年からは学生向けの「お弁当基金」も実施しています。「腹が減っては学習できぬ」ということで、学校に対して寄付できる仕組みも整えています。まさに、大人も子どもも、必要な支援が市民発信で行き交っていますね。

「例えるならあなたは『サーモン(鮭)』ね!」

我が家に2泊したルースさんとシブさん。日本に来る前に旅行したベトナムからお土産を買ってきてくれました。ベトナムでは、「魚」が繁栄の意味を持ち、幸運のお守りとして知られているそうです。

それでこのキーホルダーをプレゼントしてくれました。「日本も同じ?」と聞くので、「日本では鯉の滝登りといって、魚の中では鯉が幸運の象徴かな。」などと話をしていました。「でも、あなたは例えるならサーモンね」とルースさん。「あなたの取り組んでいるプロジェクト(お互いさまチケットやお互いさまの街ふくしま)はお金にならないけれど、パッション(情熱)でやっているでしょう?それに、日本人ってもっと守るべき規則がたくさんあるのだと思っていた生活もけれど、あなたの生活はとても自由で、オーガニックで自然で、現代の日本の流れを逆流しているようだもの。流れに逆らって上っていく様子がサーモンだと思う。」と語ってくれたのです。私は、たった2泊3日という共同生活にも関わらず、このように深い洞察をしてくれたルースさんに心からの感謝を送りたいです。そして、このプレゼントの魚を眺めるたび、ルースさんの言葉がお守りのようになって私に勇気を与えてくれるでしょう。

「お互いさまの街ふくしま」と「お互いさまの街ゲント市」。互いに国内に共感をしてくれる人を増やしているので、これを機に国境を越えて共鳴していきたいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?