【デッドリフト】腰を怪我しやすいスクワットフォームを解説

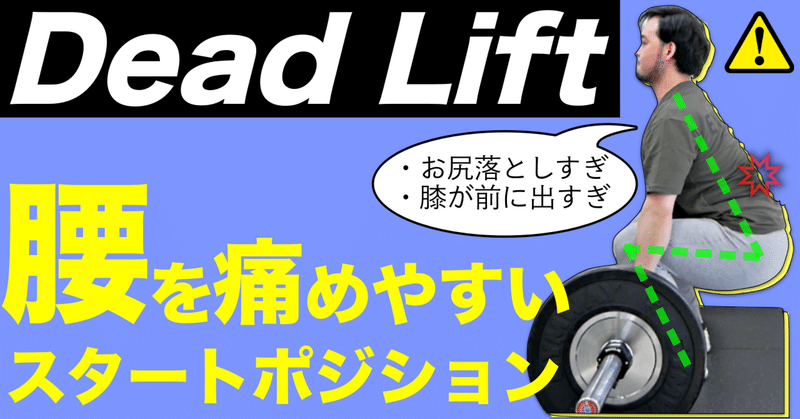

今回は、スクワットのようなデッドリフトのやり方では腰を痛めやすい原因について解説していきます。

デッドリフトで腰を痛める方は多いですが、胸腰椎が過度に後弯(背中が丸くなる)した姿勢で行うことで「腰部のストレス」が大きくなります。

ですが、それ以外にもスタートポジションでお尻を過度に落としたスクワットのボトムポジションのようなフォームで行うことでも、腰部のストレスを受けやすくなります。

オリンピックリフトなどの競技をしていて補強メニューで行う場合は問題ありませんが、下半身後面を強化したい、または腰を痛めたくない方にはおすすめしません。

デッドリフトのフォーム

スクワットデッドリフトの前に「コンベンショナルデッドリフト」のフォームを解説します。

スタートポジションにおいて、「バーの位置」と「肩甲骨の下角の位置」が近づくことで適度に広背筋や腰部脊柱起立筋で上半身の姿勢を保つことが出来ます。

そのため、スタートポジションでバーの位置が前にズレないように足の真ん中で保つ必要があります。

1st pull では、膝関節と股関節を同時に伸展させ、バーを持ち上げます。下半身全体で押していくイメージです。上半身は腹圧と腰背部の筋で安定しているため、レッグプレスで押すような感覚になります。

2nd pull では、股関節の伸展動作がメインになります。1st pull で膝関節はほぼ伸展しているため、股関節を中心に上半身を起こすように引いていきます。上半身と下半身は安定しており、股関節がヒンジのように働くため「ヒップヒンジ」と呼ばれています。

Lock outでは、上半身と下半身の後面の緊張している力を保ちながら、股関節を少し前に突き出します。このときに腹圧や背部の力が抜けると腰部が不安定になり、ロックアウトをするときには股関節を突き出せず、腰を反るようなフォームになります。筋肉の緊張が抜けるため、どこまで体を反らせるのかがわからなくなり、過剰に腰にストレスを受けるようになります。

上記がコンベンショナルデッドリフトを行う際の基本的なフォームとなります。

スクワットデッドリフトとの比較

スクワットデッドリフト(以下SQDL)とコンベンショナルデッドリフト(以下CDL)の違いを見ていきます。

スタートポジション

①SQDLでは、上半身の前傾角度が浅くなり、広背筋の緊張が抜けやすいです。それは広背筋の作用に関係しています。

広背筋の作用は、肩関節の伸展、体幹部の伸展です。CDLにおいて上半身の前傾が大きくなり、肩関節の屈曲角度は大きくなります。

そのため、体幹部と肩関節を伸展させる広背筋に対して強い刺激が入りやすくなります。CDLでは、肩関節の屈曲角度が深いですが、SQDLは肩関節屈曲角度が浅く、広背筋の緊張が抜けやすいです。

②股関節に働く筋肉の違いを見ていきます。CDLでは、膝が前に出ておらず、上半身の前傾角度が大きいため、下半身後面の特にハムストリングスに対して強い力を発揮出来ます。そのまま大殿筋〜腰部〜背部へと運動連鎖が働きやすくなります。上半身と下半身後面の力のバランスが保たれます。

次にSQDLでは、上半身の前傾角度が浅いため、股関節の屈曲角度が大きくなります。ハムストリングスの伸張性が失われます。それは、ハムストリングスの起始部が骨盤の「坐骨結節」にあるためです。上半身の前傾時には骨盤も同時に前傾します。そのため骨盤の後面にあるハムストリングスが伸ばされて股関節を安定する力に働きます。

ですが、SQDLでは骨盤の前傾角度が浅くハムストリングスの緊張が抜け、その代償で股関節の屈曲角度が大きくなり、大殿筋への負担が大きくなってしまいます。

動作の違い

CDLでは、スタートポジションにおいて、上半身〜下半身の後面全体に適度な緊張が保たれているため、自然なフォームでバーを引くことが可能です。

SQDLでは、スタートポジションにおいて、上半身の前傾角度が浅いため広背筋の作用が働きづらく、骨盤の前傾角度が浅いため、ハムストリングスの作用が働きづらいです。

これらの筋肉の代償に腰部や大殿筋で受けるストレスが大きくなります。さらに股関節は屈曲角度が深くなるにつれて、大殿筋で受けれる限界を迎えやすくなります。大殿筋の柔軟性や機能が低下していると、より浅い角度でしか支えれなくなります。この代償は、骨盤が後傾したり、お尻が浮くようなフォームになります。殿部の力が抜けて腰部への負担が大きくなります。

SQDLは姿勢や筋肉の特徴的に腰部のストレスをCDLに比べると受けやすいフォームとなります。

スクワットデッドリフトになる原因

SQDLになる原因は大きく2つに分かれます。

①バーが前に流れてる

まずはじめにスタートポジションにおいて、バーが前に流れすぎると膝が前に出やすくそのままSQのようなフォームになりやすいです。足の真ん中にバーがくるようにスタートポジションを設定しましょう。上から見たときには、スネとバーが指1〜2本分開くぐらいが理想となります。

もし、このポジションにおいてバーを持ったときに背中が丸くなってしまったり、フォームを維持出来ない場合、次の原因の可能性が高いです。

②胸椎、股関節の柔軟性不足

背中周りや股関節の柔軟性が低下していると、上記のフォームを取ろうとしても上手く出来ない場合が多いです。下画像のような自然と背中が丸くなったり、無理に腰を反らせて見かけ上のフォームになります。これでは常に腰でバーを持ち上げる動作になります。

これを防ぐためには、胸椎の伸展可動域と股関節の屈曲可動域を改善していく必要があります。

広背筋の柔軟性が低下するとともに、胸椎の伸展可動域が低下しやすいです。

バーを肩ぐらいに設定し、両肘を曲げたままバーに置きます。そのまま少し胸を張って上半身を倒していきます。

次に股関節の屈曲可動域ですが、骨盤の前傾角度が出ない場合、ハムストリングスの柔軟性が低下していることが多いです。これが改善すると上半身の前傾が深くなっても股関節で支え続けれます。

片膝を立てて、片脚を前に出します。上半身は後弯しやすくなるので、胸を張って少しだけ腰を反る意識をします。これで骨盤の前傾を保ちやすくなります。その姿勢を保ったまま上半身を前に倒していきます。

もし柔軟性が低下して上記のフォームでストレッチ出来ない場合は立位で行ってもらっても構いません。

これ以外にも背中周りと股関節の柔軟性を改善するためのモビリティドリルは動画でも詳しく解説しているので参考にしてください。

まとめ

デッドリフトのスタートポジションで、上手く力が入らない方は、このスクワットフォームになっている可能性があります。腰に痛みや違和感を抱えている方は一度試してみてください。

動画ベースでも以前に解説をしてるので、下記を参考にしてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 皆様から「サポート」や「シェア」をしていただけると今後の活動の励みになります。