【カーフレイズ】小指側にズレる原因と陥るパターン|距骨下関節回外

下腿三頭筋(ふくらはぎ)を鍛えるトレーニングの代表格が「カーフレイズ」です。下腿を鍛えることで、歩行や走行時の前方への推進力を向上させ、スクワット動作において、膝が前方に押し出されないように制御したり、足関節が過剰に背屈しないように制御する役割があります。

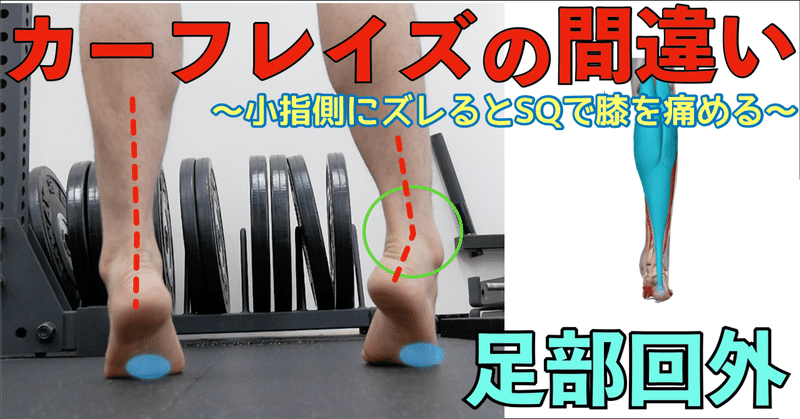

ただ、カーフレイズを行うときに、小指側に流れてしまうと「下腿三頭筋」を適切に鍛えることができずに、足部の姿勢不良が起こります。結果的に足部や膝部を痛める原因にも繋がる場合があります。

今回は、小指側に流れてしまうメカニズムと原因について解剖学的に解説していきます。

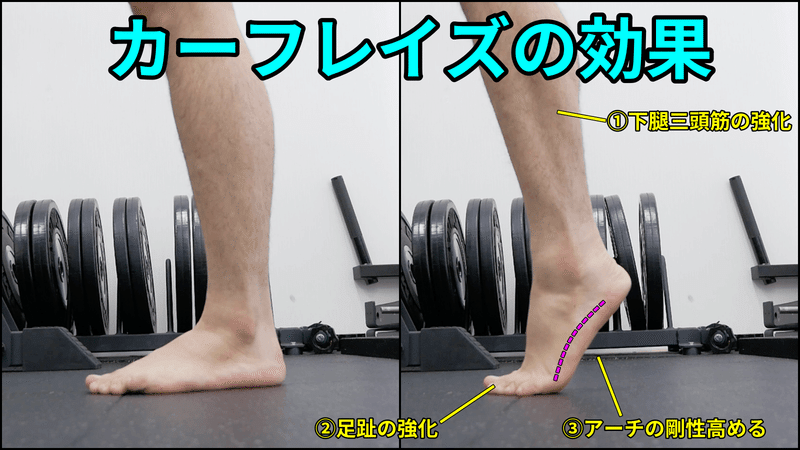

カーフレイズの効果と解剖学

カーフレイズは下腿三頭筋を強化する以外にも、足趾の屈筋群の強化と足部のアーチの剛性を高めて、歩行・走行時の前方への推進力を向上させます。

足趾の屈筋群の強化と柔軟性改善

MTP関節を支点に動作を行うので、カーフレイズ時には下腿以外に足趾の屈筋群が活動します。さらに「MTP関節」は背屈方向に誘導されることで、MTP関節の可動域(前足部の柔軟性)が高まります。

これらの機能が改善することで「足底の支持面積」が高まり安定性が向上します。

例を挙げると、スクワット動作においての「前後のブレ」が改善したり、立位姿勢で「踵荷重」による反り腰が改善しやすくなります。

可動域を最大限高めたカーフレイズを行うことで、上記の目的で鍛えることも可能です。

カーフレイズにおける足部の機能解剖学

カーフレイズを行うときには、第2〜3趾を中心に蹴り出すことで、足関節の内外のバランスが保たれた姿勢で動作を繰り返すことができます。MTP関節(母趾球や小趾球)を支点に「MTP関節の伸展」と「足関節の底屈」を行うことで、下腿三頭筋を鍛えることができます。ただ効率よくつま先立ちを行うためには、足部と足関節の安定性が必要となります。

足関節の内側には「後脛骨筋」があり、足関節の外側には「長腓骨筋」が相互的に働くことで『足関節』が安定します。

足部は、前回解説した「ウィンドラスメカニクス」が働くことでMTP関節の背屈運動が効率的となります。

カーフレイズで小指側に流れる

人によってはカーフレイズで第2〜3趾で押せずに、小指側で押すようなフォームとなります。通常のフォームから見ると重心線が外側に流れて、足部は回外した姿勢となります。このまま続けると、下腿を効率よく鍛えれないだけでなく、足部のアライメント(姿勢)が崩れてしまい、歩行動作やスクワット動作においての不調を抱える原因にも繋がる。

小指側に流れるデメリット

①下腿三頭筋の内側・外側をバランスよく鍛えれない

小指側に流れると、下腿三頭筋の中の「外側腓腹筋」の活動が低下しやすいです。その理由は、足部の回外が起こるのと小指側に重心線が移動することで外側腓腹筋で受ける力が低下しやすいからです。

外側腓腹筋の機能低下の状態で、カーフレイズを続けるとより小指側でしか押せずに姿勢不良が悪化していきます。内側腓腹筋やヒラメ筋の活動が高まり、付着部である膝後面部を痛める原因になります。

②スクワットでKnee-in(ニーイン)が起こる

SQでしゃがむときには、足部は軽度回外することで「上行性運動連鎖」が働き、ニーインが起こりづらくなります。ですが、外側腓腹筋の機能低下や足底の荷重のかけ方に問題が起こり、しゃがむときには足部の回内(土踏まずがつぶれる方向)していき、下腿〜膝関節の姿勢が崩れていきます。

結果的に、膝が内に入るようなKnee-in(ニーイン)が起こります。

③膝外側(近位脛腓関節)を痛める

足関節の底屈時に「腓骨は挙上」して、背屈の際には「腓骨は下制」します。カーフレイズにおいて小指側に荷重がかかると足部が回外していき、下腿全体は外旋方向に誘導されます。その姿勢のままカーフレイズを続けていくと、下腿の外旋方向への遊びがなくなり、膝外側部にある近位脛腓関節(脛骨と腓骨を結ぶ関節)へのせん断力が働き、痛める危険性があります。

外側腓腹筋の活動も低下することで、より状態が悪化しやすくなります。

小指側に流れる原因とメカニズム

小指側に流れるのは足部が回外することで、姿勢が崩れていきます。その原因は、足部の外側縦アーチの低下によって引き起こされます。

足部の外側縦アーチの低下

足部の外側縦アーチを構成しているのが「踵骨〜立方骨〜第5中足骨」で、特に立方骨の位置によってアーチの高さが変わります。立方骨が挙上することでアーチが高くなりますが、何かしらの影響を受けて立方骨が下制してアーチが低くなることで、その遠位のリスフラン関節までエラーが起こります。

立方骨が下制すると同時に、リスフラン関節が背屈方向へ誘導されていきます。カーフレイズでMTP関節背屈時にはリスフラン関節も背屈するので、立方骨が下制することで、カーフレイズ時のリスフラン関節背屈への遊びがなくなります。その代償として小指側に荷重がかかり足部が回外していきます。

長腓骨筋の機能低下

外側縦アーチの低下(立方骨の下制)が起こる原因として、長腓骨筋の機能低下によって引き起こされます。長腓骨筋は腓骨頭から始まり、途中で腱に変わり外果(外くるぶし)の後方、そして立方骨の外側を通り一部は内側楔状骨に停止します。

長腓骨筋腱の機能が働くことで、立方骨を持ち上げる役割があります。逆に機能低下が起こると周囲の組織に癒着が起こり、立方骨が下制しやすくなります。

その他の足部内在筋や外在筋、靭帯も関与しますが、長腓骨筋の機能低下による外側縦アーチの低下の影響は大きいです。

まとめ

カーフレイズは下腿三頭筋を鍛えるだけじゃなく、足部のアーチの剛性を高めたり、足趾の機能を高める様々な効果のある運動です。

ですが、小指側に流れるエラーが起こると、スクワットで膝が内に入ってしまったり、膝部を痛める原因に繋がります。

未然に防ぐために、足部アーチの剛性を高める必要があります。これらを改善するためのエクササイズは、次回動画で解説するのでもうしばらくお待ち下さい。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 皆様から「サポート」や「シェア」をしていただけると今後の活動の励みになります。