土踏まずがある理由|足部のアーチ構造【ウィンドラス機構】

足部は地面に唯一接触しており、歩行時や走行時には地面からの「衝撃吸収」したり、地面を強く蹴り出す際には「足部の剛性」が働くことで、地面への伝達効率を上昇させ、大きな力を発揮することができます。

足部は他の関節とは違い『柔軟性と剛性』の両方が必要な部位で、足部の小さな骨達がバランス良く動き、それに合わせて靭帯や筋肉が活動することで『衝撃吸収(柔軟性)と伝達効率の上昇(剛性)』の反対の作用が働きます。

今回は、足部全体の構造である「ウィンドラス機構」について詳しく解説していきます。

足部のアーチ

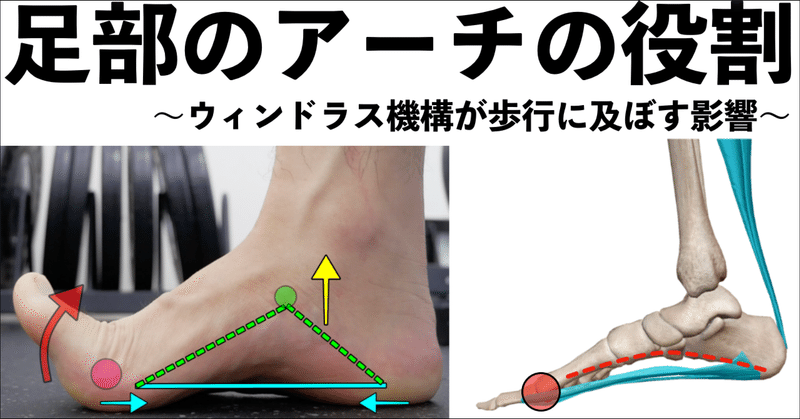

足部には「内側縦アーチ」「外側縦アーチ」「横アーチ」があり、弓状のアーチで維持することで、衝撃吸収の役割が働いて立位の姿勢を長時間保てます。これが基本構造となっており、歩いたりスクワットをする際には、少しずつアライメント(骨の配列)が調整され効率よく動きます。

足部のアーチに関与するのは、骨のアライメント・靭帯・関節包・足底腱膜などの「静的安定性機構」と、足部内在筋(足の裏の筋肉)・下腿の筋などの「動的安定性機構」によって支持されています。

上記3つのアーチを形成するうえで、多くの靭帯組織と筋肉が適切に活動することで姿勢が保たれています。今回は焦点を絞って解説します。

内側縦アーチ

内側縦アーチで最も重要な骨が「舟状骨」と考えています。舟状骨を頂点に踵と母趾MTP関節で三角形が形成されます。舟状骨が落ち込むことでいわゆる扁平足に近づき、舟状骨が挙上することでハイアーチとなります。

矢状面(横)から見ると、ただ舟状骨のポジションが変わっているだけですが、実際には舟状骨が上下に移動するとともに、足部の回内・回外が働いていきます。

内側縦アーチが落ち込み扁平足(回内足)になる原因として「後脛骨筋の機能低下」が考えられます。後脛骨筋が内果(内くるぶし)後方を通り一部が舟状骨に付着します。後脛骨筋が舟状骨を持ち上げる役割となります。さらに内果後方から距骨をまたいで付着しているため、足部が過剰に回内しないように制動する役割になります。

外側縦アーチ

外側縦アーチを構成する上で重要な筋肉は「長・短腓骨筋」となります。外果(外くるぶし)後面を通過し、短腓骨筋は第5中足骨粗面に付着し、長腓骨筋は立方骨の下面を通り、一部が内側楔状骨に付着します。長腓骨筋の作用により足部の外側の動的安定性を保ちます。機能不全に陥ることで立方骨が間接的に落ち込み、アーチが低下していきます。

横アーチ

横アーチは中足部と前足部に存在する。前足部において第2中足骨を頂点に、形成されています。

横アーチは衝撃吸収の役割を果たして、内側縦アーチとともに後に解説する「ウィンドラス機構」を構成します。

重要な筋肉は、長腓骨筋・母趾内転筋です。これらの筋肉が働くことで「横アーチ」が高まります。

横アーチが低下すると、外反母趾や内反小趾といった足指の機能障害へと繋がっていきます。

ウィンドラス(巻き上げ)機構

上記3つのアーチが機能して「足底腱膜」が緊張することで、ウィンドラス(巻き上げ)機構が働きます。歩行時や走行時には、踵が浮いた「踵離地」から指先が離れる「足指離地」において、足指MTP関節が背屈位となります。足底腱膜は趾骨に付着するので、MTP関節が背屈することで、足底腱膜の緊張が増加していきます。結果的に中足骨と踵が引き寄せられ、足部アーチが高くなっていきます。足底腱膜の緊張で「足部の剛性」を高めて、足趾で地面を蹴り出す際の推進力を向上する役割となります。

さらに、地面を蹴り出すときに「足底腱膜」の付着部である踵骨を介して、下腿三頭筋への活動を高めます。下腿三頭筋はアキレス腱を介して、踵骨隆起へ付着します。歩行やトレーニングでのカーフレイズを行う際に、下腿三頭筋の活動を高めるために、ウィンドラス機構が働くことで効率的に動作が可能となります。

また、アキレス腱の腱傍組織と足底腱膜は組織的に連続性があるため、下腿三頭筋の収縮によって直接足底腱膜の緊張させることができる説もあります。

日常生活で、地面を蹴り出して前に進む際には「足部アーチ」「ウィンドラス機構」が働くことで、自然に歩いたり走ったりすることができます。

ウィンドラス機構が破綻すると…

足部のアーチ低下や足趾の背屈制限(足の指先の硬さ)によって「ウィンドラス機構」が破綻する可能性があります。その結果「足部の剛性」が働かず地面を蹴り出す力を発揮できなくなります。歩行時に足の指先が使えずに、歩くというより足の裏を地面に乗せるような幼児のような歩行動作に近づきます。

立位の姿勢が続くと、足底腱膜が過剰に伸長され「踵付近」に痛みが出る足底腱膜炎になりえます。

他にも足底腱膜の緊張低下によって、下腿三頭筋の機能低下も起こり、そのまま日常生活を送ると、膝周りの問題に繋がる可能性が出てきます。

そうならないために、足趾の柔軟性と機能・足部のアーチを構成する下腿の筋肉の機能が常に働く環境にする必要があります。足関節の捻挫の経験がある方は、足部の異常が起こっていることが多いので注意が必要です。

まとめ

今回は、足部のアーチとウィンドラス機構の役割や関係性について解説しました。

足部のアーチがバランス良く保つことで「ウィンドラス機構」が働いて「足部の剛性(力の伝達)」と「足部の柔軟性(バネのような衝撃吸収)」の役割を果たします。歩行や長時間の立位に耐えれるようにこれらが働きます。

何かしらの問題で足部のエラーが起こり役割が失われると、上手く歩くことができずに足の裏や踵の疲れが出やすくなります。

足部の剛性を高めるためのモビリティドリルは下記で解説しているので参考にしてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! 皆様から「サポート」や「シェア」をしていただけると今後の活動の励みになります。