食を自分の手に

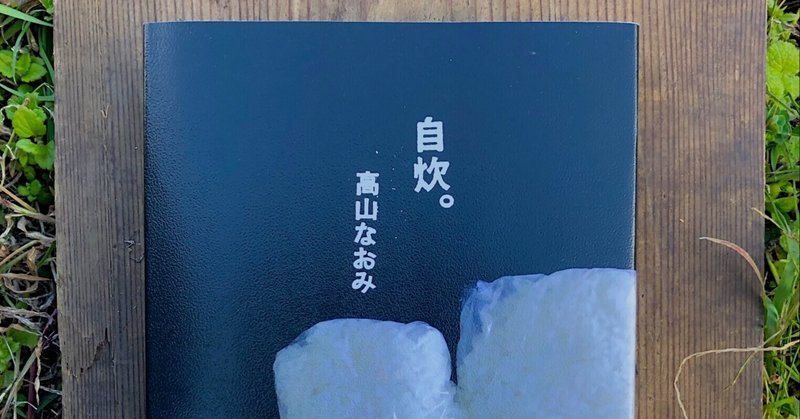

高山なおみ著「自炊。何にしようか」朝日新聞出版社 2020年

高山なおみさんの「自炊。何にしようか」は一人の料理家の現在を本に閉じ込めたドキュメンタリー作品だ。本書は380頁近くあり、料理本としては異例のボリュームである。その1ページ1ページは高山さんの日々の積み重ねを現わしているようで、ページをめくればその暮らしを覗き見るような感覚に陥る。

久しぶりに高山さんの著作を読んだのだが、かつてと比べてその料理の変化に驚いた。料理がとても自由になっているのだ。自炊というと味気ないものになりがちだが、本書に登場する高山さんの料理は、自分のために自分が食べたいものをつくるという喜びを感じらる。しかし、それをみなが日々実現することはなかなか難しい。それは食の営みは個人的でありながら、社会的な営みであるから。

自炊とは親からの自立を意味し、生きるための営みを自分の手で行うということでもある。人はこの世に生を受けたときから他人によって食べものを与えられる。言い換えれば、他人がつくった食卓につくことを強制されるとも言える。そして成長し親元を離れて自炊を初めた時に人は自分だけの食卓を持つことになる。人生における時々で、食卓の人数も絶えず変化していく。そして、最終的には1人だけの食卓へと戻っていく。

料理家の土井善晴さんは、中島岳志さんとの共著「料理と利他」(ミシマ社 2020年)において、家族のための料理を「利他」と表現した。幼い子どもがいれば、親は自分の食べたいものを、自分の好みの味付けでつくることなど不可能だ。例えば、カレーは甘口だし、野菜は柔らかく煮ないと食べてくれない。家族のために料理を作る者は、自分の欲求よりも食べる人の状況を優先せざるを得ない。しかし、一方で人とともに食卓を囲むことは日々の大きな楽しみの一つである。

高山さんは本書のあとがきでひとりになってから「食べないと、生きられなくなることがよくわかった」と書く。自分が生きのびるために、料理を自分の手でつくり、1人の食卓で食べる。その営為を日々繰り返す。高山さんが辿り着いた地点は、長年「利他の料理」を作り続けた者が到達できる場所なのではないか。例えば、ある日のお昼ごはんとして紹介されているのは、温めたごはんとおみそ汁と小松菜のセイロ蒸し。もしも子どもがいれば、ここにメインのおかずをつけなければならないかもしれない。もしもパートナーがいれば、「何もないね。外に食べに行こうか」となるかもしれない。でも自分1人ならこれで十分だと思える。生きるためには十分だ。

本書が現す自炊という言葉には「自分で食事をつくること」以上に「自由に食事をつくること」という意味合いが含まれている。食べることが生きることと同じ意味だとすれば、自炊とは自由に生きるということだ。誰もが日々行なっている食という営みを、自分の手のなかに取り戻すこと。人間にとっての自由とはそのような食の営みの中にも潜んでいるようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?