学校の寿命について

東京商工リサーチ(TSR)によると、「2022年に倒産した企業の平均寿命」は23.3年である。前年の23.8年から0.5年短くなったという。(*出典)

諸行無常である。

たとえば、1960年代のテレビCM「レナウン娘」で強烈なインパクトを残し、1990年代には世界最大の売上高を誇った株式会社レナウンは、今や「かつて存在していたアパレル企業」である。

憧れのアメリカ、憧れの海外旅行を象徴する存在とも言え、かつて世界最大の航空会社だったパンアメリカン航空は、1991年に経営破綻している。昭和の子、20世紀少年世代にとっては「超有名世界的大企業」だが、平成生まれの日本人にとっては「聞いたことない会社」だろう。

盛者必衰である。

企業には寿命がある。

どんなにすごい企業でも、いずれ寿命が尽きるときがくる。

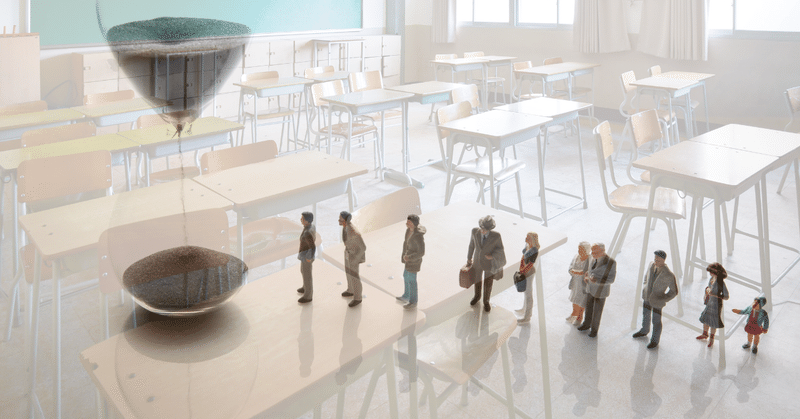

おそらく、学校にも寿命はある。

恵泉女学園大学が、今年度の新入生が卒業するとともに閉学することになった。

大学としての設置は1987年だから、寿命はおよそ40年ということになる。

前身の短期大学の創立が1929年だから、そこから数えても100年である。

閉学した大学、統廃合された大学、名称変更して学部を再編成した大学など、終わりを迎えた大学はたくさんある。

同様に、廃校した小学校、中学校、高等学校もたくさんある。

個々の学校の問題だけではない。

恵泉女学園大学の閉学は、「女子大学」という制度そのものの危機でもある。依然として男女格差をなくしていくために果たすべき役割があるとしても、「女子大学」という制度が、歴史的な役割の「終わりのはじまり」を迎えているという側面も無視できない。

かつては女性の進学先として人気が高かった「短期大学」が、次々に四年制大学に生まれ変わっていったことも、「短期大学」という制度の「寿命」という観点で捉えることができるだろう。

もちろん、すぐに女子大学や短期大学が消えるわけではない。

夜間中学や定時制高校が減少したとしても、すぐに消えるわけではないように。

しかし、もっと長いスパンで考えれば、夜間中学や定時制高校がかつて果たしてきた役割は、何か別のかたちで担われることになり、制度そのものが終わりを迎える時が来るに違いない。

さらに長いスパンで考えれば、「義務教育」とか「全日制普通科高校」とか「四年制大学」などについても、「終わり」が来ないとも限らない。

「学校」をめぐる制度、あるいは「学校制度」そのものですら、「終わり」を迎えることがあり得るのなら、個々の学校に寿命があるのは当たり前である。

短いスパンで考えても、N高等学校、軽井沢風越学園、広島県立広島グローバルアカデミー、ドルトン東京学園など、注目すべき学校が新設され、人気を集めれば集めるだけ、ただでさえ少子化で生徒募集が難しくなっている既存の学校が閉校に追い込まれやすくなるのは、理の当然である。

学校には寿命がある。

どのような学校や、どのような教育スタイルが寿命を全うする時を迎えるのか、自分の寿命が尽きるその先で何が起きるのかということに目を凝らしてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?