15mの津波から全員助かった小学校が伝えたいこと| 事業例 vol.3

福島県内初の震災遺構として保存されている、浪江町立請戸小学校。海の目の前に立地するにも関わらず、教師と生徒の迅速な避難で、教師・生徒全員が助かった「奇跡の学校」とも言われます。

現在は防波堤で隠れてしまいましたが、当時は校舎の窓からはキラキラ水面が光る海の様子を眺めることができ、誰もが羨むような小学校だったと思います。

今回は、そんな請戸小と私たちの関わりについてお話ししたいと思います。

請戸小学校とは? *知らない方向け

まずは、請戸小学校が分からない方はこちらへ。既にご存知の方は、「請戸小学校とNOFATEの関わり」からお読みください。

震災前・当時の様子

請戸小学校のある福島県浪江町請戸地区、昔から漁業と結びついた地域でもあり、家と家、そして人との距離が近い町でした。日本一海から近い酒蔵では漁師からも親しまれており、大漁の日になると祝い酒を飲み、活気溢れる町だったそうです。当時、同校の保護者も漁業関係の方が多かったとか。請戸小学校の子供たちもまた、昔から地域に愛されてきた学校です。

しかし、2011年3月11日の東日本大震災で、浪江町では157名が津波によって死亡・行方不明となってしまいました。その後、請戸地区は再び津波に襲われた際に浸水の可能性が高いことから、条例で住宅の新たな建設を禁止する災害危険区域に指定され、今後は人が住めない地域になっています。

震災発生時、請戸小学校では児童82名(既に1年は下校していました)が校舎に残っていましたが、先生方は当初避難場所に指定されていた学校ではなく、1.5キロ離れた大平山へ避難を促しました。

実は、大平山の麓まで来た時、どこに入口があり逃げればいいのか分からなかったのです。木は生い茂り、まさに獣道。しかし、野球部に入っていた児童が練習できたことがあると道を教えてくれました。

地震発生から40分後、津波は請戸地区・小学校を飲み込みましたが、下校した1年生を含む全員が無事避難することができました。

最終的には、大平山の峠を越え国道6号線でトラックの運転手が偶然拾ってくださり、荷台に乗って町役場まで送り届けられました。

"その日は雪が降っていたんです。地震の恐怖だけではなく、寒さとも戦っていました。" (当時の先生)"大平山への避難中、私たち上級生は先生に何か言われるでもなく、 自発的に下級生の手を引いて励ましてあげていた そうなのです。" (当時の生徒)

震災遺構としての請戸小学校

2021年10月24日。震災の記憶を後世に伝え、訪れた人の防災意識の向上を目的に、請戸小学校は震災遺構として開校しました。NPO法人団塊のノーブレスオブリージュによって大平山避難までの物語が絵本になり、施設ではパネルに展示されています。

私たちが伝えたいのは、悲劇だけではありません。

請戸小学校では、震災のことを「悲しかったね、大変だったね。」で終わらせるのではなく、助かった教訓や自分ごととして防災を考えるきっかけになってほしいという思いがあります。

請戸小学校とNOFATEの関わり

きっかけは、黒板に寄せられたメッセージ

2021年6月に初めて浪江町を訪れ、私たちできることは何かを模索していました。これまでも今でも大切にしている私たちのスタンスは、そこに"あるもの"を活かすこと。0から生み出すことも大切ですが、地域の人達とあるものを活かしてどんな価値やストーリーをつくるかに重きを置くということ。

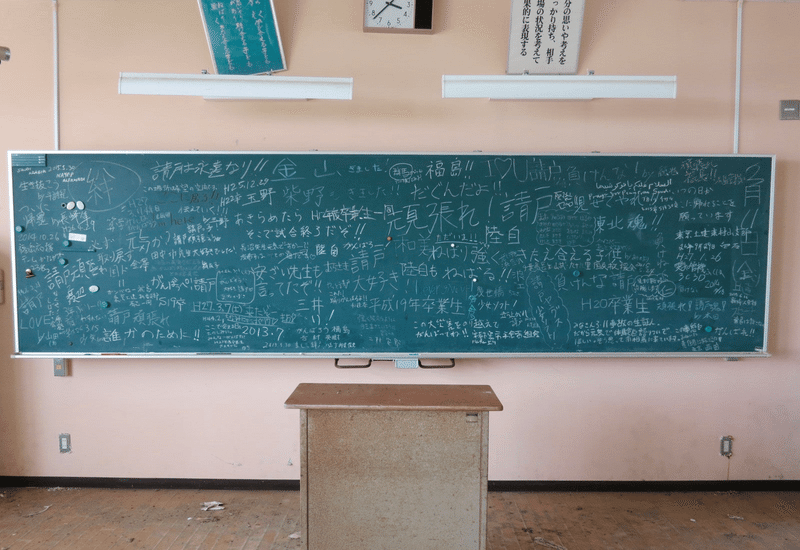

そんな中、同年10月に震災遺構の請戸小学校が開校し、消防隊員や卒業生が黒板に書き残した強いメッセージがスタッフ全員の印象に残っていました。

黒板には、"3月11日(金)"と残されている。当時から時間が止まった校舎でありながらも、今に向き合いながらも未来へ前進しようとする人々の想いが集約されていました。この校舎には、伝えられるべきことが、大事なことに気づくきっかけが沢山残されている、と。

2つの課題から、ホームページ制作へ

上記のことを感じた私たちは、当時の施設担当者の方とお話しする機会をいただき、改めて請戸小の掲げるミッションに共感すると同時に、自分達にできることは何か考えました。

そんな中、元々請戸小学校の施設情報が集約されたページがなく、"発信"に困っていたこと。そして、外国人訪問客へのインバウンド対策をしていなかったこと。この2つに課題を抱えていることを知ったのです。(浪江町では福島国際研究教育機構が採択され、外国人訪問客・居住者が増えてきています。)

そして、請戸小学校設立時の目的である

「防災意識の向上」

「震災の記憶を後世に伝える」

「より多くの人伝えていく」

を実現するため、まずは来てもらうきっかけにしようと、外国人対応含めた、ホームページを制作していこうと動き始めました。

とはいえ、既に請戸小で見積もりを取っている制作会社がありました。

ホームページ制作をメインに行なっている訳ではない弊社で何ができるのか。まずはミッションへ共に向いていく仲間であることを伝え、そして訪れた人にどんな感情や行動をしてほしいのか全体設計を描いていき、単に施設の情報を載せるだけではなく付加価値をつけていくことを提案しました。その結果、震災遺構請戸小学校ホームページ・インバウンド対応の正式受注が決定しました。

特に、ホームページの大きな特徴は、インタビューの掲載です。請戸小関係者や浪江町の人々を取材し、施設情報にとどまらず、力強くいまを生きる方々のストーリーを配信していくホームページを提案しました。

https://namie-ukedo.com/category/interview/

他にもインバウンド対応に向けたパンフレット制作(日英)や、団体予約システムの開発を担いました。

リーフレットは元々施設情報がメインでしたが、メッセージ性や問いかけをすることで、来場者が施設見学後に何かしらの学び・感じとるものが増えるようなデザインに。絵本作家の松本春野さんの挿絵を挿入しました。

団体予約システムについては、別のnoteに詳細を記載しておりますが、

システムの導入で現場作業の9割が減少しました。

その結果、請戸小のミッション達成に向けて何ができるのか、訪問者に対してどう想いを届けるかという、本質的な課題にアプローチする時間が増えました。

例えば、ミッションにもある"防災意識の向上"を実現するために、自分ごととして災害を考える緊急時カードを制作し、来場者に配布しました。まずは、命を守るための防災をすること。直ぐに取り組める内容かつ、願いを込めたお守りのデザインにしています。

他にも、地域の枠組みを超え震災伝承施設と連携し、施設の紹介マップを制作したりも。私たちは請戸小学校を起点にしながらも、他施設にも足を運び、震災・防災・地域を知るきっかけとなる存在になればと考えています。大切なことは、点ではなく面で進めていくことですから。

一つ一つのメッセージを掘り下げていく

私たちは、全員が助かった事実だけに注目したのではありません。

教師が小学生の決断を信じたストーリー、上の立場の人が生徒に従ったということ。

上級生の子が、下級生の手を自然と握って逃げたこと。

地域の繋がり・共助の土台によって無事避難できたことは、人との繋がり方を問われる時ではないのだろうか。

などなど、ストーリーの裏には普遍的なメッセージ性・教訓があるからこそ伝える意義があると思っています。誰かの特別なストーリーで終わらせないためにはどうすればいいのか、現在も模索している最中です。

いろんな自然災害が起こる世の中。首都直下型地震や南海トラフも予想されています。今後は一人ひとりが防災を考えられるよう、当たり前・ありふれた日常の中から"問い"を引き出すコンテンツを考えていきたいと思います!

(アイディアがあればぜひコメント欄にて教えてくださいね。)

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます! いただいたサポートは、取材やクリエイターの活動費として使わせていただきます。