ライブハウスのノルマ問題を解決する方法を知っているので共有します。

いつもお世話になっております

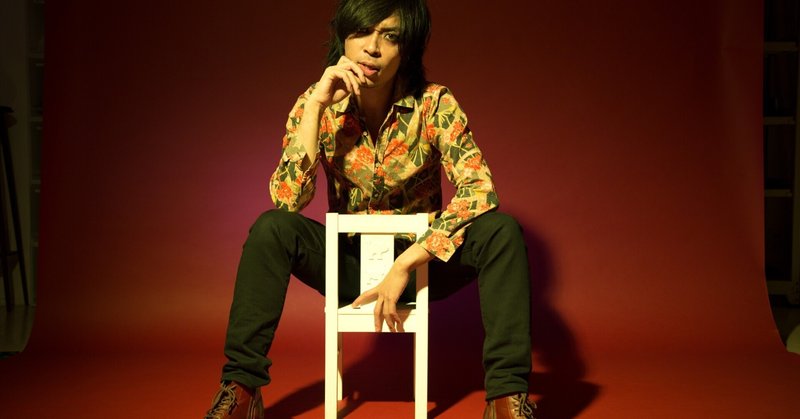

2010年から音楽活動を始めて、今はイベンターみたいなことをしております。漢字一文字、喉(のど)でございます。

▶詳しいプロフィールはこちら

https://www.notion.so/nodo59/bfedcb7962d04469877da03ad286dff1

そろそろnoteを始めようかと思ってたんだけど、ちょうどSNSで"ライブハウスのノルマ問題"が話題になっていたので、それについて書いてみようと思います。俺なりの考え方を共有するので、自分の活動に使える!と思ったら是非参考にしてみてください。

ライブハウスのノルマとは何か?

一言で言うと、会場使用料です。

・音響・照明などの設備・備品類

・人件費

これを演者にチケット代 ¥2,500×10枚 など最低保証の金額を提示し、数字に満たなかった場合は演者負担、超えた場合にはバック(会場による)が発生するシステムです。非常に分かりやすいですね。キャンプ場を利用するにも、カラオケを利用するにも場所代がかかるわけです。借りる側が払うのは当然ですよね?

分かりやすいシステムなのに、何が不満やトラブルを引き起こすのか?それは会場側(ライブハウス)が営業して演者を集めているにも関わらず、演者が使用料を負担しているケースがあるからです。

もう少しシステムを整理してみましょう。

演者とライブハウスは"B to B"の関係です。会社同士のやり取りを行っているわけです。〇月〇日にLIVEを開催します。ライブハウスは会場側として場所と設備とスタッフを提供します。これには費用がかかります。演者は宣伝をして集客を行い、演奏をします。そして当日、どちらかが費用を負担する形になります。それがノルマ制の話、言ってしまえば契約なんですね。収益があれば良いのですが、マイナスだった場合に誰が費用を負担するのか。ノルマありならば演者、ノルマ無しならライブハウスになるわけですね。

ライブハウスのノルマ問題が、たびたび話題に上がる理由はたった一つ。売上が立っていないからです。収支が互いにプラスであれば何の問題も無い。ノルマ制はただの契約であるので、気に食わなければ互いに取引をしなければ良い。問題の根本的な解決は売上を上げることしかないのです。

※ここで余談を一つ。

集客の責任は誰にあるのか?と言う点ですが、基本は主催にあると思います。ライブハウスが演者をブッキングしてイベントを開催するのであれば、主催は会場側であると言えますね。実際には演者と会場が共同主催のようなもの、お互いビジネスパートナーとして集客の責任を負う形になると思うんですが、まぁ、ね。

ノルマ問題を解決する方法

売上を上げるとは、どういうことか?

それは費用をまかなえる分だけ収益を出すということです。

演者側にチケットノルマを課す以外に、どんな方法が考えられるのか?

双方の視点から見ていきましょう。

演者側の方法例:

1.チケットノルマが無い会場を選ぶ。

ライブバーなど、会場の費用(人件費など)を飲食売上でまかなえるところはノルマが無いところが多いです。その代わりに機材費数千円がかかる場合や、チケットバックのシステムもないことがあります(代わりに投げ銭システムがあるところもある)

・デメリット:

ライブハウスに比べてキャパや音響など設備面で劣る場合がある。

2.ドリンク保証で交渉する。

演者、お客さん込みで一日の飲食売上でカヴァーする。例えば全体の費用が¥100,000として、ドリンクが1杯¥500だった場合、200杯でペイ。全体の人数が50名ほど見込めるなら一人4杯で達成。満たなかった場合には差額を負担する。超えた分は何%バックなど、会場側と交渉する方法です。

・デメリット:

酒を飲まない人達が多い場合、達成が難しい。

3.自主企画で開催する。

全体の費用から逆算して、自分たちで演者を集め金額を設定する(ノルマ、参加費を取るなど) 上記のドリンク保証など、人や状況に応じた価格設定が出来るので、様々な応用が可能となる。

・デメリット:

演奏以外にも作業が増え、事前準備に手間がかかる。

会場側の方法例:

1.集客力のある演者を呼ぶ。

ノルマ制が問題になる理由は、集客力の無い演者がノルマ制によって搾取されていると感じ不満の声をあげるためなので、集客力があるバンドに声をかける。必要であればギャラの最低保証など、条件をさらに緩和する。

・デメリット:

呼べない、同業の競合が多い。すでにホームの会場を持っているケースがある。

2.集客力のない演者を複数呼ぶ。

参加費や機材費(数千円)などを導入し、複数の演者同士を掛け合わせ交流会のような形でイベントを開催する。演者にとっても横の繋がりが増えメリットを提示できる。全体の集客としては、複数の演者をパッケージ化して宣伝ができるので、固定ファンをつけるためのアプローチが容易。

・デメリット:

イベントが村社会化し、新規参入が難しくなる。

3.スポンサーをつける。

イベントにある程度集客が見込めるのであれば、関連企業に協賛を募る方法があります。雑誌、飲食店などと直接営業をしたり、イベントの内容によっては各種補助金が使える場合もあります。

・デメリット:

営業力やコネが無いと厳しい。手続きが煩雑である。

※他にも、責任の所在を変更する方法もあります。

イベント業務をアウトソーシングする。

ブッキングなどを外部に委託し、演者と直接やり取りをしてもらい責任を負ってもらう。イベンターを複数持つことによって、会場は通常業務に集中できるので、スタッフの負担も減ります。

・デメリット:

別途費用(外注費)が発生する。イベンターがいなくなった場合に、演者も失ってしまうリスクがある。

”費用をまかなう”と言う点では違いますが、演者vsライブハウスという構図を避けるために、間を設けるのは個人的には良い方法だと思いますね。

さらに問題を一撃で解決する方法

それは音楽活動を辞めることです。

よくアマチュアかプロか?なんて話をする人がいますが、それはあんまり関係なくて、金をいくら稼いでいるかで判断するのが良いと思います。

個人の飲食店みたいなもんですね。家賃や光熱費、人件費などの費用をまかなえるのあれば店は存続し、プロと呼ばれるわけです。ダメだったら店をたたむしかないですよね。

そういった意味では音楽活動は非常に良い。ダメだったら辞めれば良い。やりたくなったら始めれば良い。月に何回LIVEをやらなければミュージシャンと名乗ってはダメなんて定義は無い。本業で稼いで余剰金で活動をしても良い。趣味とか本気とか、それは個人の価値観。ステージに立つならば、間違いなくミュージシャンである。表現に差異はない。あるのは数字の差だけだ。

ノルマ制で搾取されていると思うなら、辞めれば良い。そして、やりたくなったら"より良い方法"で始めれば良いのです。

数字を明確にすることですね。

自分たちはいくら稼げれば良いのか?チケットバックでいくらもらえれば、費用をまかなえるのか?そのための集客数とノルマのバランスは合っているのか?という点。もしくは金を払ってでも出る価値があるのか?その価値は自分たちの活動にどのような影響があるのか?その後の動線に繋がっているのか?という点。

俺は音楽活動も副業の一部として月に3~4万ほど稼げれば良いと考えているスタンスですので、もうちょっと稼ぎたい人には物足りない内容になったかもしれません。ただ、根本的な仕組みについては書けていると思う。

因みに、今は個人的な目標として自分がブッキングした演者には一回のLIVEで¥10,000稼いでもらいたいと思っています。2023年のある業種の労務単価がだいたい2万ちょっとだったので、今の自分が関わっている界隈では先ず1万を目標とするのが良いと考えたのです。ちょうどこのノルマの話にも繋がることだったので、自分の思考の整理も含めて書き綴ってみた次第です。

3000文字超えたか。長くなったのでそろそろ終わりたいと思います。読んでくれた方ありがとうございます!それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?