ドルトン東京学園中等部・高等部

見学に行ってきました!

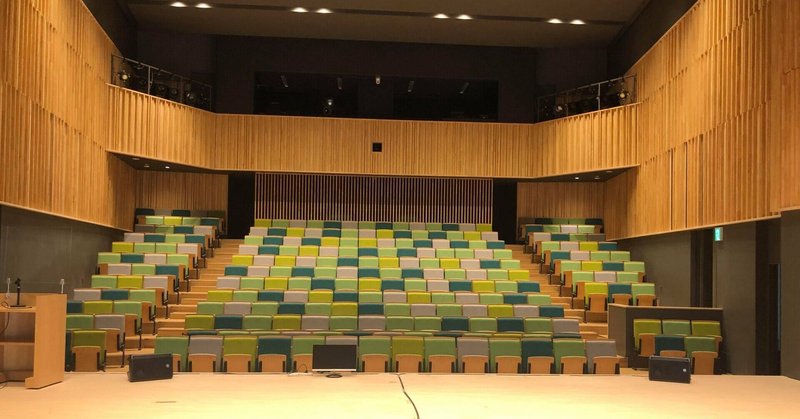

(写真は音楽兼演劇のホール。コンセプトは森。武蔵野音大の改修直後の歴史あるベートーヴェンホールを思い出したのは、木を最大限生かしたホールだからかな)(学校紹介に、校舎を映したって仕方ないことはわかっています。でも、いわゆる五教科ではないところに、毎日の生きる豊かさの部分に魅かれたのです、音大でもないのに、これだけのホールがあるって…五感は人を作るから)

5月にFB上で副校長の安居 長敏先生が書籍をFBでご紹介くださって、

(『やりすぎ教育』(ポプラ新書)を書いて、

いろいろな方と出会えるようになって、うれしい。

本を書いてよかった)、

昨日の仕事帰り、書店に立ち寄って手にした一冊。「そういえばFBで見たな・・・」と、そのキャッチーなタイトルに惹かれ、パラパラと開いて文字を追ってみた。 スーッと思考に染みこんでいくような感覚。自分の考えに共鳴する部分がたくさんあるんだな・...

Posted by 安居 長敏 on Sunday, May 23, 2021

先々週、大学院生と一緒に見学に行ける学校はどこかなあ・・・

そうだ!安居先生のところにうかがってみよう!と思って、

見学先は、大好きな自由学園とちょっと迷ったのだけれど、

(全然、方向性が違うのに、どちらも魅力的)

自由学園は、一昨年2回、さらに明日館にも昨年行ったので、

( ☟は、明日館のホール。こちらも世界的な設計のホールがある)

他のところも見てみたい、と、安居先生に連絡を取ったのが、先週火曜日。

で、何と即刻OKいただいて、今日行ってきました。

・・・予想を超えた2時間。

私、なーんにも知らないんだなあ。

日本の学校教育が変わってきていることを実感できたうれしさ。

教育実習校訪問で国内の何百という学校を見学したはずなのに。

古い学校も新しい学校も見学してきたのに。

オランダやデンマークの最新の中学高校を思わせる校舎。

(何を大事にしているかっていうことが伝わってくる)

カナダのオルタナティブスクールの子どもたちの持つ雰囲気。

(多様性、カラフルで自由にふるまう人々)

つまり、今の学校教育の行けるところまで行って、

さらに前に進むことを楽しんでいる感じ。

(日本中に今できてきている学校を順番に見学したら、楽しいだろうなあ)

かつて教育実習訪問指導でうかがった自由の森学園で、

たまたまお会いした「理科の先生」と話し込んでしまったときのわくわく感♬ 指導学生は、社会科の学生だったのに。

(盛口満先生。現沖縄大学学長。先生が実習責任者だったか何かでご挨拶して、そのまま冬虫夏草が何かも知らないのにお話が面白過ぎて長居したことを覚えている)。

なんていろいろ思い出してしまう広がりのある安居先生のお話し。

そうそう、私は時々、

日本でミーティングに出ていると、

聞き取れるはずの日本語なのにことばがわからなくなる感覚があって、

カナダでミーティングに出ていると、

聞き取れないはずの英語なのにことばがわかる感覚があるんだけれど、

それも思い出した。

本当に言いたいこと、聞きたいことがそこにある感覚。

子どもたちには学びたい気持ちがあって、

学びたいと思うことがあって、

それがいろいろな形で届くところにあったら、

みんな活き活きと学ぶというもっともシンプルなこと。

学びに対して、生きることに対して、自由であるということ。

学ぶことに対して開かれているということ。

でも決して、奇をてらっているのではなく、

日本の学校教育として見事に成立していること。

視線の先が受験ではなく

生徒たち。

大人も子どももその場で自分の命を生きていること。

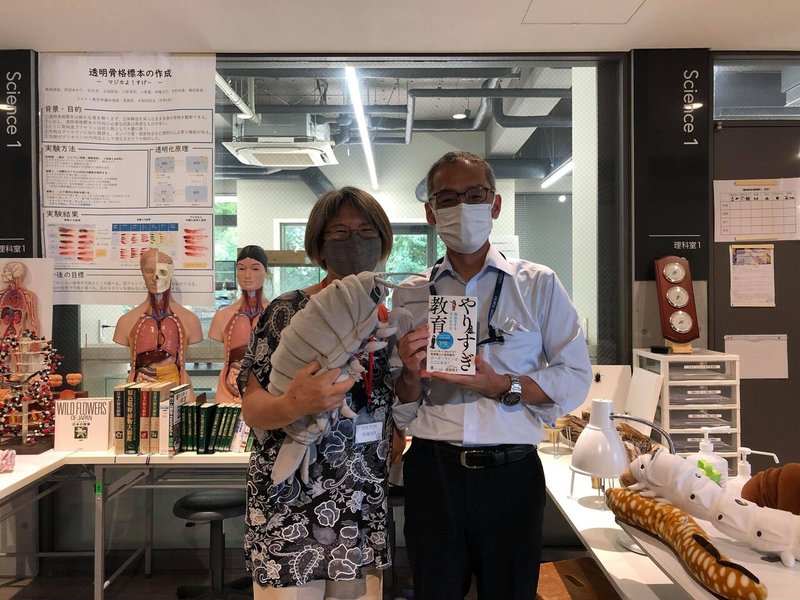

で、最後にお願いして一緒に写っていただいた記念写真がこれ。

ダイオウグソクムシを思わず抱っこしてしまった位、楽しい訪問でした。

夏休みが明けたら、今度は気の合う仲間たちとまた行きたいです。

今度は生徒たちと話したい。

さて、どんな話をうかがったか?

ほとんど具体的に書いていないですね。。。

楽しかったということを書いて終わりになりそう。

学校の説明はぜひWebサイトを見てくださいね。

北欧みたいな中高ができるのは何十年も先かと思っていたら、

もう日本にできていたんだ、といううれしさ。

期待とか希望とか、そういうものが持てた感覚。

もっと自由にできる。その力のある人材もいる。

これからはこういう学校があちこちにできるのかな。

そうだったらいいな。

やりすぎだとか言ってるより、

こっちへおいでって言った方が楽しいもの。

※ 以前、河合塾から私のところに、ドルトン教育の学校を作りたいと連絡があって、なけなしの海外情報の提供をさせていただきました。そのときは、ドルトンスクールの形だけ持ってきた塾のような学校ができるのかなあと浅薄な私は思ってしまっていました。でも、河合塾には、もともとK会という河合塾の本流からちょっと離れたところに大学受験を目的としない高度な勉強を教える部門もあるなど、教育の理想を追求したいという人達の想いがある場だったのだと思います。というか、どこでもみんな想いはあるんですよね。ただ、理念が先行して力及ばずだったり、実現を阻む何かがあったり。日本人も、みんな本当は、受験をめざしたいわけではないのではないかな。でも、それが必要だと堅く信じ込んで離れられない人が少なくないということのようです。

ドルトン東京学園は、本気で受験から離れて、こんな学校があったらいいなを、力のある先生たちが、みんなでやってみている実験の場で、その実験のプロセス自体がとても面白い学校でした。結果的に、子どもたちが伸びることは確実。そして、そのプロセスを思いっきり楽しんでいる安居先生が生き生きしておられて、本当に学びの場らしい学びの場で、日本の学校らしくない学校でした。一条校です。

まずはモデル校がたくさんできること。そこからどんどんと公立が取り入れて広がっていくこと。学校のイメージが変わること。私たちの価値観が変わること。受験制度が変わらないなら、入る子どもたちを変えてしまうこと。

そして多数派になること。

#ドルトンプラン教育 #一条校 #ドルトン東京学園 #安居長敏先生

#沖縄アミークスインターナショナルスクール #ぐんま国際アカデミー

#オルタナティブスクール #自由学園 #自由の森学園

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?