カコタムにおける3つの「担当制」

今月のカコタムのnoteマガジンのテーマは「#今日の担当はわたし」なので、月末の駆け込み投稿になりますが、カコタムで感じている「担当制」について、ぼんやり書いてみようと思います。

ここで言う「担当」とは、活動回ごとの子どもとメンバーとの関係性を指します。カコタムでは、事業によって「変動担当制」と「固定担当制」と「無担当制」を使い分けています。

それぞれに意図があり良さがあり、そして難しさがあります。

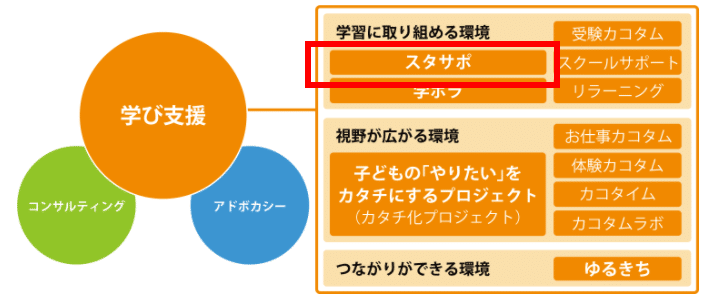

変動担当制

スタサポ事業で採られている方法です。学習支援は個別形式で行いますが、毎回、活動のたびに、担当するメンバー・子どもが変わります。

同じ拠点に来ているさまざまなメンバーと関わることができる仕組みです。そのもともとの意図については、代表のnoteに詳しく書かれています。

個人的には、「今日の担当」が毎回変わり、それが積み重なっていくにつれて、子どもメンバー双方にとって、「その拠点に行くことが楽しみになっていく」という効果があると思っています。

スタサポ拠点には、たくさんのメンバーがいて、たくさんの子どもがいます。よほど人見知りとは無縁の人間でない限り、初めて参加するときは緊張します(自分もそうでした)。

二回目も、緊張します。でも、初回で担当した(された)相手がいるだけ、少しだけ安心できます。

三回目、四回目と回数が重なるごとに、顔見知りが増え、だんだん拠点に行くのが楽しくなっていきます。 毎回の担当割りにワクワクしながら、以前話した相手との再会を楽しむこともできます。

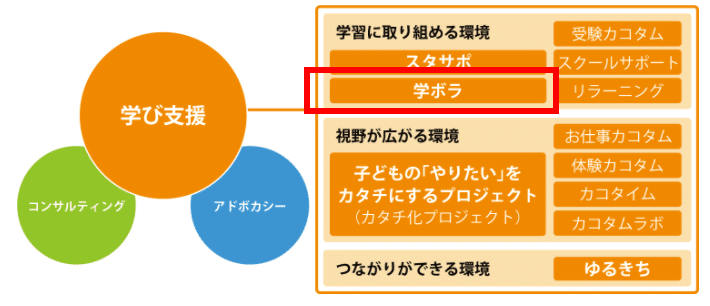

固定担当制

主に学ボラ事業等で採られている方法です。中長期的に、同じメンバーが同じ子どもを担当します。

長い時間をかけてじっくりと関係を築くことができるのが特徴です。勉強に限らず、日常生活のことを話したり、ただ一緒に座って時間を過ごしたりすることで、同じ時間を共有していきます。

学ボラに参加しているメンバーは、口を揃えて、学ボラの魅力は子どもとの関係性にある、と語ります。

僕自身、数か月だけでしたが学ボラ事業に参加していた時に担当していた子のことは、今でもよく覚えています。

ところで、個別指導の学習塾でも、多くの場合、固定担当制が採られているかと思います。成績を上げるという目的に特化する場合、その子の学力を把握し、的確な指導をするため、継続的に同じ講師が関わったほうが効率が良いらです。

対して、カコタムの学ボラには、学習塾のような明確な「目的」がお互いに無いことが多いですが、ゆるく継続的に関わることで、いつしかそれ自体が「目的」になっている、ということが多々あります。

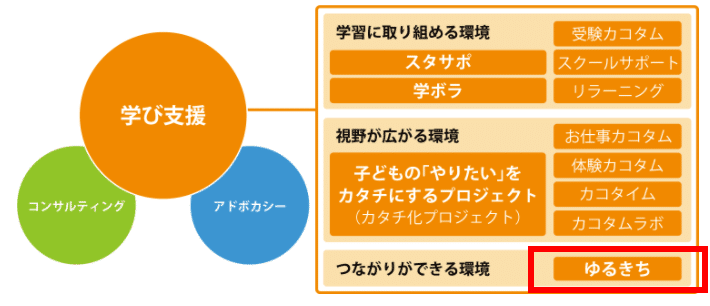

無担当制

ゆるきち事業で採られている方法で、特に担当を定めずに、子どもとメンバーがそれぞれ複数名ずつ、同じ空間にぼんやり存在します。

お互い同じ空間を共有しつつも、何かに縛られたり気を使ったりすることなく、自由に時間を過ごすことができます。

一方で、どう振舞ったら良いか分かりづらく、はじめは戸惑うことも多いです。特にメンバー側は、担当の子がいないと何かアクションを起こすための大義名分を見つけにくいので、どう過ごすべきか悩みがちです。

※慣れてくれば、ゆるきちでも知り合いが増え、過ごし方のレパートリーが増え、気づけば時間なんてあっという間に過ぎるようになります。とりあえずはじめは、あまり色々を気にしすぎずに、ゆるきちで自由に自己表現すればOKなのです!

そういえば以前、別の地域で違う団体の学習支援活動にも参加していた時期がありましたが、そこではスタサポ的な事業で無担当制を導入しており、振舞いが特に難しかった記憶があります…。半年くらい通いましたが、最後まで、どうにも正解は見つけられませんでした。

それに比べると、ゆるきちは「勉強の場」ではなく「ゆるっと過ごす居場所」なので、無担当制でもはるかに過ごしやすいと思っています。

以上、カコタムにおける「担当制」について書きました。

いつものことながら、団体の公式見解ではなく、個人的な主観に基づく記事でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?