ドリグロの人事評価制度てどんなの?導入の経緯や結果について

こんにちは、株式会社ドリグロの西です。今日は弊社の評価制度について書きたいと思います。

■ 本記事のポイント

- 評価制度導入の経緯や実際どうだったか

- 評価項目の決め方とざっくりした内容

- 今から評価制度を導入しようと思っている人へ

評価制度を整えたきっかけ

弊社は2018年に設立し、2022年で丸4年を迎えました。

当初は3名の仲間内で始めた会社なので、評価制度はおろか就業規則なども整っていませんでした。(ベンチャーあるある?)

そこから少し経って従業員数が6名を超えた頃、メンバーの一人から

「そろそろ評価制度整えません?」

と言われました。

ちなみにそのメンバーは初めて弊社に従業員として入社してくれたメンバーで、寝坊が多く遅刻魔でしたが、会社の成長やプロダクトに対して真剣な思いがあり、彼なくして弊社の成長はなかったと言える重要な存在でした。

今は独立し、自分で事業をやっています。頑張ってほしいですね〜!

さて話を戻します。

もちろん評価制度が従業員のモチベーションのために大事であること、今後人が増えていく時に、定量的な評価とそれに合った給与テーブルを準備しないといけないということは認識していました。

ただ、日々の業務をこなす中で評価制度とはなかなか片手間で作れるものではなく、後回しになっていたのが事実です。

しかし、提案してくれた彼から

「評価制度が必要になってからでは遅く、今整えておかないと今後重要な人材を逃していくことになる」と言われました。

(確かに、、な、、、!)

ぐうの音も出ません。

今まだ規模が小さい段階で目の前の業務に追われている場合ではなく、今後会社が大きくなった時のための土台を作っておく時期だと考え、重い腰をあげたというのがきっかけでした。

評価項目について

誰も評価制度を1から作った経験などなかったので、何からどう手をつけていいのやらというのが実際のところでした。

さらに制度とは「導入後、いかに定着させるか」が大事です。

定着しなければ逆効果になってしまうこともあるので慎重に且つ迅速に進める必要がありました。

そこで、他社の事例や人事評価の体系を片っ端から調べました。

セミナーに参加したり記事を読んだり資料を取り寄せて、良さそうなもの、弊社の価値観や規模に合うものを探し、まずは知識として蓄えていきました。

そうして試行錯誤の末、現在は以下のような項目に落ち着きました。

■Management Level

管理コストに関わる部分です。インターンからエグゼクティブまで6段階に分け、各レベルごとに4項目程度の要件を用意しました。

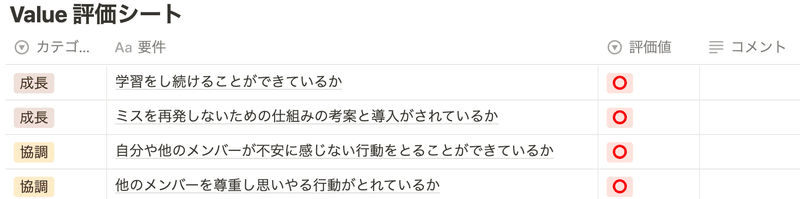

■Value

組織におけるコンピテンシー、つまり評価される行動、ありたい姿、大切にするべきことを20項目で定義しました。

■Skill

- Engineering - Business&Sales - Design

各職種(エンジニア/ディレクター/デザイナー等)におけるスキルレベルをインターンからエキスパートの6段階に分け、各レベル内に10項目程度の卒業要件を用意しました。また自分の職種はコアスキル、それ以外はサイドスキルとして様々な分野の知識があれば、それも評価に繋がる形としました。

評価項目は「会社はどのような人材を評価するのか」というメッセージを従業員に明確に伝えるためのものです。

つまり評価制度を有効に活用すると

● 従業員はどういう行動を取るべきか

● 成長するとはどういうことができるようになることか

● 会社が目指している方向性はどこなのか

を従業員に伝えることができると考えています。

なぜ360度評価にしたのか

さて、項目は決まりましたが各メンバーごとにどのようにして評価していくのか。

評価項目が決まった時にはすでに数名、今後の社員候補が現れてきていた頃かと思います。

最初は人数が少ないので経営者が全員の行動を把握し、評価していくしかありませんでした。

しかし人が増えていくと、そういうわけにはいきません。

どうしても目の届かない部分が出てきます。

さらに問題なのは、人が増えると業務が細分化され、職種ごとにより専門的な業務をこなすようになっていったということです。

そうすると余計に専門的な知識を持ってスキル評価をする必要性が出てきますよね。

そういった理由で必然的に360度評価を取り入れることとなりました。

幸いにも、社内に前職で360度評価を経験したことがあるメンバーがいたので、色々とアドバイスをもらうことができました。

メンバーの360度評価に対する反応

「360度評価めんどくさい」

「評価するのは自分の業務の範囲じゃない」

「いさかいが生まれる原因になる」

360度評価を調べている時には、他社の事例でそんな声を聞くことがあり、導入にはかなり慎重になっていました。

例えばなるべく時間がかからないようにNotionを使って工夫したり、誰が誰を評価したのか、どういう評価をしたのかは直接的に伝わらないようにしました。

また「何故このような評価制度にしているか」も私なりに各メンバーに伝えた上で対応してもらうようにしました。

そうして初めての360度評価の後、

「360度評価どうだった?なんか思うこととか、もっとこうしたらいいってことあった?」とみんなに聞いてみました。

そうすると意外にもポジティブな意見が多く挙がりました。

「人を評価することで、自分自身の行動を見つめ直すことができた」

「コメントをもらって初めて気づくこともあった」

「自分が業務で関わっている人から評価されるのは安心感がある」

評価することに時間が取られるのが嫌じゃないか、面倒じゃないかも聞いてみましたが、その点については半年に1回であることや、評価する数が多すぎなければ問題ではないということでした。

よかったぁ。

もっとこうした方がいいという意見はいくつか挙がってきました。

「相対評価なのか絶対評価なのかわからない」

「一緒に業務していても知らないことはあるので、"知らない"という項目は必要」

「従業員からの評価だけを鵜呑みにしてほしくないので、経営者から見た評価もしてほしい」

その通りだと感じる意見はしっかり取り入れて、評価制度を整えていくことにしました。

360度評価で良かったこと

まずとても良かったと感じていることは、従業員目線での各メンバーに対するフィードバックが得られるという点です。

弊社の評価テンプレでは、ABCなどの評価と同時に各項目に対して"コメント"を記載できるようにしています。

このコメント欄がかなり良い働きをしてくれました。

このコメントによって「何故そのような評価にしたのか」「どのように感じているのか」といった解像度がぐっと高くなります。

それを見ることで、従業員同士ではどのように見えているのか、はたまた評価する側の考え方も経営者として把握することができます。

またもちろん評価対象者本人としても自分がどのように見られているかという重要なフィードバックになると考えています。

また前述した通り、前職で360度評価の経験があるメンバーがいてくれたことが大きな助けになりました。

彼からどのような問題が起こりうるか、従業員としてはどこにメリットを感じるのかなど、あらかじめ色々と教えてもらえたので割とスムーズに導入できたと感じています。

またもう一人の暗躍者は評価シートをNotionのデータベースで作成してくれたメンバーです。

彼のことはNotion職人と呼ぶことにします。

詳しくはここでは記述しませんが、今後の運用も見据えて、かなりシステムとして整ったものになり満足しています。

気をつけたほうが良いポイント

大きく分けて2点あります。

■ 従業員の精神面

評価制度はうまく導入すれば大きなメリットがある一方で、負の感情が生まれる原因になりかねません。

会社経営において従業員の負の感情は、命取りになります。

制度を一方的に押し付けず、気持ちに配慮すること

従業員の意見とその裏にある本質を汲み取ること

デリケートな部分なので、ここは常に気を配っておく必要があると考えています。

■ 運用面

前述した通り、制度とは「導入後、いかに定着させるか」が重要です。

導入よりも定着、つまり運用し続けることのほうが難しいことが多い。

ここで大事なのは無理しないことです。

半年に1回、評価して集計して面談する。

毎回とても時間のかかる作業になります。

効率化してなるべく作業には時間がかからないようにすること。

その代わり、じっくりと考える時間を作るべきだと思います。

最後に

本記事では弊社の評価制度の導入や、その後どうだったかをつらつら紹介しました。

ちなみに今の評価制度の形が最適解だとは考えておらず、今後もどんどんアップデートしていきたいと考えています。

また評価制度については賛否両論あり、周りの中小企業の経営者と話をしていても導入している会社は半分程度ではないでしょうか。

(もっと少ないか?)

必ずしも導入すべきということではなく、これは会社の考え方や目指している方向性によって決められるものだと思います。

以上です。

軽く書くつもりが思ったより長くなっちゃったな、、、

最後までお読みいただき、ありがとうございました!🍪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?