【書評】『「%」が分からない大学生』

おはようございます。

コロナ関連のニュースが多い中で、新規感染者数など「数字」を扱ったニュースが多くなりました。皆さまは、日々報じられる「数字」に対して正しい捉え方・分析ができているでしょうか。

今回は、そんな「数字」を扱う「数学」についての本を紹介します。

今回紹介する本

著書名:『「%」が分からない大学生』

著 者:芳澤光雄(よしざわみつお)

出版社:光文社

文字通り、筆者が教鞭をとっている大学で、「%」の扱い方に戸惑う学生が多い現状から、日本の現在の数学教育に異論を唱え、数学の本質について論じています。

構成(一部)及び感想

第1章:深刻な問題

小学校時代(特に「ゆとり教育」時代)に速さに関連する式を「は・じ・き」、データの比較に関連する式を「く・も・わ」という形で覚えさせられたことで、学生は数学を「暗記科目」と捉え、解答の「やり方」しか理解しなかった。そのためいざ応用問題や公式の証明といった本質を問われると、何も答えられなくなる。

現在の数学教育が続くと、先述のような状況がさらに蔓延し、世界との数学レベルの差が開いてしまうおそれがある。

第1章はタイトルの中身を詳述しています。筆者も上記のような事象は実感しています。

筆者は現在、決算資料(BL/PS/CF)を分析し、今後どのような対策(資金繰りなど)を行っていけばよいか立案する部署にいるのですが、数字を分析できる人は筆者含め、ほんのわずかしかいないのが現状です。また他部署になると、マーケティング部門において、割合や場合の数を求める際に、「どうすれば求められるのか」が分からずに戸惑っている姿を見ます。(筆者がフォローせざるを得ない状態です笑)

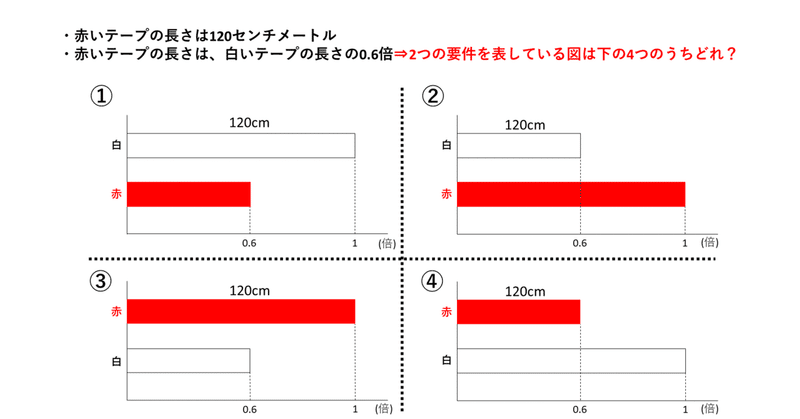

第1章では、下図の問題が掲出されていました。2012年の全国学力テストの小学校6年生用に出された問題です。

答えは、本のp30に記載されているので、そちらをご覧いただければとして、正解を選んでいたのは34.3%で、ある誤答を選んでいたのが50.9%もいたというので驚きです!

公式や定理などを「形だけで」覚えていけないのはもちろんのこと、問題の読解力も試されているのが数学なので、筆者の考え同様、決して「暗記科目」として捉えてはいけないと思います。

第3章:数学マークシート式問題

大学入試センター試験(~2020年度入試)では、解答のすべてがマークシート方式であったため、「答え(結果)」さえよければ問題なかった。それでは、「解き方(プロセス)」が得られず、不公平ではないとする論調に対して異論を唱えている。(むしろマークシート方式の方が不公平であるとも述べている)

「結果」重視で「プロセス」軽視という上記の概念は、「相対的貧困率」や「自殺率」といった実社会で出されるデータにおいて、数値の根拠を示さないまま世に出しているため、分析の前に数値があっている・いないといった論争が起きている。

時代はマークシート方式から記述式である。

今年1月からの「大学入学共通テスト」は、本来記述式を取り入れるため、センター試験に変わる試験として始まったのだが、採点の不公平感に対する疑念などからの批判で、マークシート方式が継続された(問題文においては若干読解力が試されるようになったので、そこはせめてもの幸い)。実際2017年に大学入試センターがモデル問題として、記述式に移行した場合の問題例をまとめている(下のファイル参照、数学の掲載部分はp25~p42)

第1章の中身も踏まえると、記述式の導入は積極的に行うべきだと考えます。AIの普及に伴い、「創造力」や「論理的思考力」がさらに必要とされる時代において、読解力&論述力を無視したマークシート方式は、もはや時代齟齬を起こしていると思います。すべての問題を記述式にしなくとも、証明問題などにおいて、「この受験生は論理的思考力があるな」と測れるような問題を、共通テストの段階から設けるべきです。(∵現時点においては、各大学の個別試験でしか測れない)

実際、「公益財団法人日本数学検定協会」が行っている数学(算数)検定においては、記述式を取り入れた問題を取り入れています。文科省後援であることからも、数学検定の問題も参考にしながら検討してもよいかと思います。

まとめ

筆者も実際に、数学の過去問を解説する記事をnoteに掲載しています。

そのうえで、解説の際には、「基礎をしっかりと身につける」というのを念頭に置いたうえで行っています。今回紹介した本においても、表面的な部分だけを覚えればよいのではなく、それの成り立ちまでを理解することがいかに重要であるかを述べており、基礎的な力を身に着けることの大切さを論じています。

数学が苦手な人に対していきなり実用的な過去問を解いたところで、苦手意識はなくなりません。(むしろ増幅する可能性もある)

現在数学を勉強している・数字を扱っている方にはこの本を契機に、勉強の仕方を改めて見直してみるとともに、数字を扱っていない人でも、論理的思考力を身につけるにはもってこいの分野ですので、ぜひお勧めします!

いつもご覧いただきありがとうございます。今後も皆さんの関心を引く記事を書いていきますので、よろしければサポートをよろしくお願いいたします!