記事一覧

『「トラベル・ディバイド」の考察』のまとめ

「トラベル・ディバイド」は、シニア層、障がい者、乳幼児を連れ家族など特定のグループの旅行回数が大幅に減少する現象を指します。このシリーズでは、「トラベル・ディバイド」の背景、その影響、および解消のための戦略を考察してきました。

「トラベル・ディバイド」の原因はお金や時間ではなかった

2019年のデータでは、70歳以上の国内旅行が34%、海外旅行が72%減少。障がい者と乳幼児連れ家族の海外旅行回

新宿観光振興協会のSNSで当社の伝統文化体験ツアーをご紹介いただきました

2024年5月31日に、新宿観光振興協会の外国人向けSNSで当社の伝統文化体験ツアー「神楽坂雅遊」をご紹介いただきました。このSNSは英語と繁体中文で発信されています。

新宿観光振興協会の外国人向けSNSはFacebookで8,847人のフォロワー、Instagramで565人のフォロワーがいます。多くのフォロワーがいるため、より多くの外国人に伝統文化体験ツアーを知っていただき、実際に体験してい

伝統芸能フェスティバル「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2024」が盛況のうちに終了

伝統芸能フェスティバル「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2024」の観客が最多を更新

5月18日(土)、19日(日)に伝統芸能フェスティバル「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2024」が開催され、無事に終了しました。同フェスティバルは過去最高の人出となり、外国人観客の参加も多く、盛況なものとなりました。私も二日間ともボランティアスタッフとして参加し、伝統芸能の醍醐味を組織内から体験できました。

伝統芸

合掌造り集落の秘密:ユネスコが両方とも評価する「城端」と「五箇山」の関係を知っていますか?

城端曳山祭を取り上げましたが、今回はその際に訪問した五箇山について投稿します。

城端も五箇山もユネスコに高く評価されている

城端曳山祭は非常に優雅なお祭りですが、その城端の財力を担ったのは絹製品でした。この絹製品の原料となる生糸は五箇山の養蚕業により産出されていました。このように、城端と五箇山は深い関係にありました。なお、両地域の距離は約14km、車で20分ほどの距離です。五箇山は世界遺産「白

写楽は能役者だった?謎多き浮世絵師、東洲斎写楽と神楽坂の関係

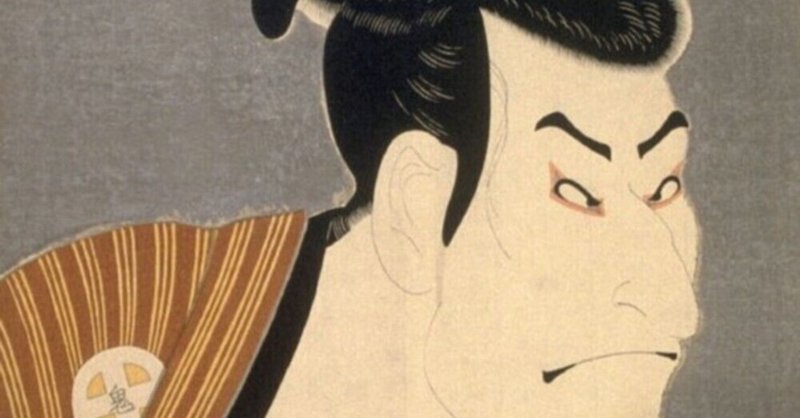

写楽とは

東洲斎写楽は、浮世絵の世界において一風変わった存在です。1794年5月から1795年1月までの短い期間に、役者絵を中心に145点以上の作品を残し、その後忽然と姿を消しました。この短期間に多くの作品を残したことや、その突然の消失が多くの謎を残しています。

写楽の絵の特徴

写楽の作品は、その独特の表現力に特徴があります。特に役者の個性を大胆に、そしてリアルに捉えた肖像画は、当時としては

矢来能楽堂での「ことのは能Vol.3」:目の不自由な人も鑑賞を楽しむ

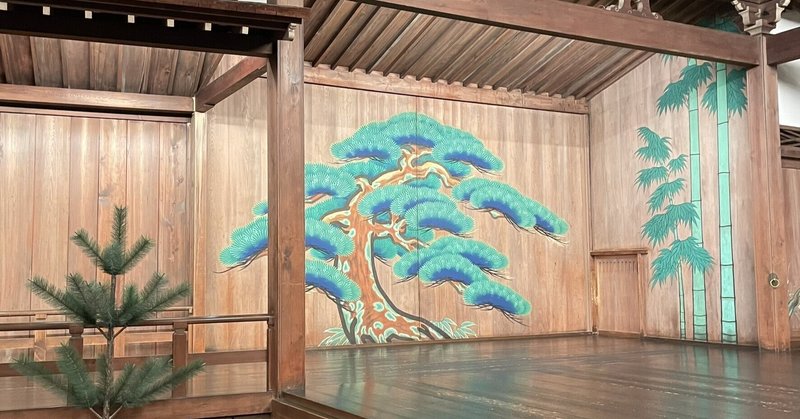

矢来能楽堂は目の不自由な方にも能鑑賞の工夫をしている

昨日、矢来能楽堂で「ことのは能Vol.3」を鑑賞しました。この公演は目の不自由な人も積極的に工夫をした一般社団法人一乃会(代表理事 鈴木啓吾氏)の公演です。事前に点字紙媒体を目の不自由な人にお送りし、前もって公演内容をつかんでから、より分かりやすく能を鑑賞するというものです。晴眼者にも事前に能を理解しやすいように、現代語訳が送られてきました。

髙橋工房で本物の職人指導による浮世絵制作体験

髙橋工房で本物の職人指導による浮世絵制作体験をしてきたので、報告させていただきます。髙橋工房は創業160年以上の日本最古の浮世絵工房です。その歴史ある高橋工房で本物の職人指導による浮世絵制作体験は今後忘れることがないであろう素晴らしい体験となりました。

まず、高橋工房において、浮世絵制作ビデオを視聴しながら、職人の解説を聞きます。この解説が素晴らしかった。浮世絵制作の役割分担である版元、絵師、彫

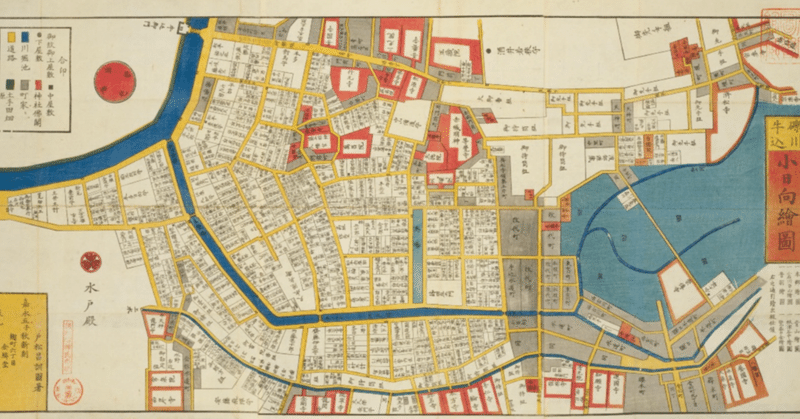

「大江戸」神楽坂と「小江戸」川越を結ぶ旅。酒井忠勝との御縁

神楽坂は第3代将軍 徳川家光のために造られたことは知っていましたか

神楽坂は1636年に道幅12メートルの第3代将軍徳川家光のための御成通りとして造られました。御成通りとは徳川将軍が通る道筋のことを言います。神楽坂が御成通りとして造られた理由は、牛込地区に若狭小浜藩主の大老 酒井忠勝の広大な屋敷があったためです。酒井忠勝の屋敷から江戸城の牛込御門までの道が御成通りの神楽坂なのです。

大老 酒井

神楽坂での特別な体験について

2024年4月1日から、東京の神楽坂で新たな試みが始まります。「神楽坂雅遊:伝統文化に触れる贅沢な時間」は、日本の伝統文化を深く体験したいと望む方々に向けた、特別なツアーです。この企画は、神楽坂の歴史と文化の魅力を世界に広めることを目的としています。

この企画は、株式会社粋まちと株式会社EDO KAGURAの協力により実現しました。株式会社粋まちの20年以上にわたる神楽坂での活動を基に、この地の

神楽坂は牧場だったことを知っていますか?地名で分析するとおもしろい。

東京はなぜ「東京」と呼ばれるか知っていますか?

「東京」は漢字では「東の京」と書きます。つまり、東に作られた京(みやこ)ということです。1868年9月に「東京」と名称変更される前は「江戸」と呼ばれていました。侍が支配した江戸時代の「江戸」のことです。今の言葉で言えば、江戸時代は東京時代ということになります。

「京都」の意味を知っていますか?

一方、「京都」は漢字で「「京の都」(きょうのみやこ

旅行中の「体験」は目的か手段か

「モノよりコト」の合言葉で買い物などから体験へ旅行者ニーズはシフトしています。しかし、同じ「体験」でも「体験」が目的か手段かを分けて考える必要があると思います。

例えば、スカイダイビング、パラグライダー、ラフティングなどほとんど会話を伴わないアクティビティはその体験自体を楽しんでいることは明らかです。

一方、工芸や料理、文化(芸者体験、座禅など)の体験は体験と共に、職人や料理の先生、芸者、僧侶