渋谷で2万人が帰宅困難に!? 災害時の行動変容を促す、ハードとソフトのデザインとは

染谷朝幸

日建設計 テックデザイングループ SDL(Safety Design Lab)

ダイレクター

日建グループは「オープンプラットフォーム(組織を開く)」を掲げ、社会の様々な課題に、社内外の多くのみなさんと共に取りくむため、ゲストからの異なる視点をかけ合わせて議論を深め、イノベーションに向かう、クロストークラジオ「イノラジ」を開催しています。

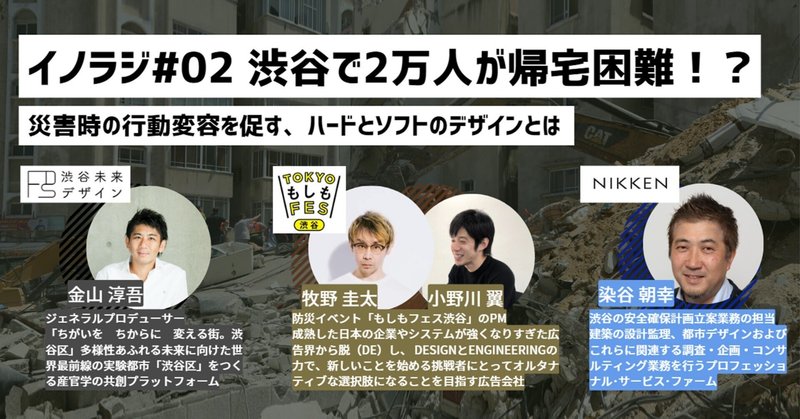

今回のテーマは、「渋谷2万人が帰宅困難に!? 行動変容を促すハードとソフトのデザインとは」として、3名のゲストをお招きした対談の記事となります。登壇者は一般社団法人渋谷未来デザインのジェネラルプロデューサー・金山淳吾さん、株式会社DEの共同代表・牧野圭太さん、ビジネスプロデューサー兼プロジェクトマネージャーの小野川翼さんです。日建設計からは、(当時)品質管理部門設計品質管理部BCPチームの染谷朝幸さん。

能登半島地震につきまして、被災された皆様へ心からのお見舞いを申し上げます。そして、大切な方々を亡くされた皆様へ、謹んでお悔やみを申し上げます。

こちらの対談は1年以上前に開催したものとなりますが、「防災」を通したよりよいまちづくりを考えるきっかけをつくるべく、公開します。

スピーカーと取り組みのご紹介

金山淳吾さん(一般社団法人渋谷未来デザイン ジェネラルプロデューサー / 渋谷区観光協会代表理事、以下敬称略):私は渋谷区の新しい観光資源づくりや文化イベントのプロデュースなどに携わってきました。今日のゲストの牧野さん、小野川さんと同じく、広告業界出身です。広告プロデューサー的な視点で、渋谷という街の運営について考えています。

牧野圭太さん(株式会社DE共同代表、以下敬称略): 僕は広告業界から独立後にDEという会社を設立し、クリエイティブを担当しています。今日は、ビジネスプロデューサー兼プロジェクトマネージャーの小野川翼と一緒に参加します。社名の「DE」は英語の接頭辞の「de」から取りました。「decaf(デカフェ)」「deconstruction(脱構築)」などのように、「脱する、逸脱する」という意味です。今の世界からの逸脱をサポートしたいという思いを込めています。金山さんとは、渋谷を中心に防災、減災の啓蒙とアクションをおこなう「もしもプロジェクト」を一緒にやらせていただいています。

染谷朝幸:日建設計と防災についてご説明します。日建設計は現在、従来の建築の範囲を超えた災害対策に数多く携わっています。例えば、災害時の課題の1つに、帰宅困難者の対策があります。渋谷、新宿などに代表される巨大ターミナル駅では、特に対策が重要です。僕はその中で、渋谷の計画を7年ほど担当してきました。

日建設計は渋谷ヒカリエ、MIYASHITA PARKをはじめ、渋谷駅の開発にも関わってきた中で、点としての災害対策はしてきましたが、渋谷全体の取り組みに広がっていないという課題意識を抱いていました。

まずは、「渋谷2万人問題」とも呼ばれる帰宅困難者について、クイズです。夜22時、渋谷センター街で飲んでいた時、大きな地震が起きた時、あなたはどこを目指すべき?「A.渋谷駅」「B.代々木公園」「C.その場にとどまる」どれでしょう?

参加者:「C.その場にとどまる」でしょうか? 大きな地震なら、電車が動かないかもしれない駅に行くのもおかしいかな? って…。

染谷:惜しい!正解は、その場にとどまった後「B.代々木公園に行く」です。実は、代々木公園が一時退避場所なんです。冷静な時は「駅は滞留するから行くべきではない」と思っても、渋谷駅は坂で谷になっているので非常に足が向いやすいし、すぐ満杯になる。逆方向に行くべきだと考える人はいても、代々木公園が一時退避場所だとは知らない。大災害が起きると、およそ2万人が行き場を失い渋谷にあふれると言われる、これが「渋谷2万人問題」です。混雑を解消するため、例えば地下鉄の通路などにバッファーを設ける計画はありますが、すぐに人で埋まってしまいます。最終的には「個人で対応しなければいけない」というのが現状です。渋谷駅は改修中なので経路も変わっていくので、災害が起きてもすぐに関係者が動けないのではないかという課題もあります。

また、レジリエンスの話もさせてください。レジリエンスは、日本語で言うと回復力・復元力で、災害などの困難や脅威に直面してもしなやかに回復し乗り越える力のことを言います。建築のレジリエンスは、表の通り「ハード(モノ)」と「ソフト(ヒト)」に分けることができます。日建設計はもともと建築設計がメインですので、ハードにおける<耐える力の向上>には強いです。しかし、その他の3つ、<短時間化に寄与><行動する力の向上><生活復旧に寄与>は、あまり系統立てて考えられていません。

どうすれば防災行動を習慣化できるか?渋谷にいる人の行動・意識について

金山:渋谷区が他の自治体と比べて特殊であることを少し補足させてください。その理由の1つは、昼間人口がとても多いことです。そのため、23万人弱の渋谷区民と、仕事などのため訪れている来外者で、避難場所が異なります。例えば、公立の小中学校は渋谷区民の避難場所。来外者は受け入れてもらえない可能性があります。

先ほど「2万人問題」とありましたが、22万人の帰宅困難者が発生するという説もあります。22万人は巨大な夏フェス3日分くらいの規模感。全員を管理することはほぼ不可能です。だからこそ、みんなが自主的に行動できるよう災害リテラシーを上げていく必要があります。そういった背景から「もしもプロジェクト」が渋谷で立ち上がりました。

牧野:「もしもプロジェクト」を始めた2021年、意外にもほとんどの人が危機意識を持っていませんでした。砂漠に水を撒いている状態というか。災害リテラシーを上げていくのは非常に難しいと実感しましたね。

小野川翼さん(株式会社DEビジネスプロデューサー兼プロジェクトマネージャー、以下敬称略): 3月11日には宮下公園で、被災地と合同の黙祷イベントを実施しました。啓蒙活動として、渋谷駅前やセンター街に広告も出しましたが、あまり手応えがなく…。2022年に「もしもFES」にリニューアルし、やっと少し変化を感じてきたところです。2日間で2万人以上が来場してくれましたし、出展企業、協力団体は61にのぼりました。

中でも、子どもたちが楽しんでくれたことが印象的でしたね。テレビ局のキャラクターにステージ登壇してもらった他、アスレチックのような避難体験も用意しました。ただ「リテラシーを上げましょう」ではなく、「楽しみ」を盛り込めたことがポイントかなと。

金山:地域の子どもたちがボランティアとして参加してくれたことも大きいです。「子どもたちが街を助ける」という文化を広めていけたら、親にもつながりますし、人々の災害リテラシーも上がるはずです。

染谷:子どもたちに参加してもらうことは、あまり考えていなかったです。若い世代から始めた方がいいというのは、今日の気づきです。

災害時、どうやって人の「流れ」をつくるか?渋谷に「のぼる」流れをつくる

染谷:避難場所である代々木公園は高台にあり、渋谷からは坂を登ることになるため、ほとんどの人が自主的には向かわないことを懸念しています。自然と避難場所に向かう人の流れをどうすればつくれるかが大きな悩みです。

牧野:僕がチャレンジしたいのは、災害が起きた瞬間に機能するコミュニケーションです。災害時、「渋谷駅に来てはいけません」と伝える広告が、駅周辺のモニター広告に映し出されるとか。リアルタイムでスクランブル交差点の広告をジャックして、メッセージを流す。都市においては、そんな機能が重要になりそうです。

金山:渋谷駅周辺では、甚大な被害があった時にメディアをジャックできると聞いています。その認知を上げていくことも大事ですよね。でも、災害時に人の流れをつくるのは、そこで働く人々ではないでしょうか。渋谷で働いているショップの店員さんたちを起点として流れをつくる仕組み、トレーニングが最も大事だと思います。お客さんたちは、まず店員さんを頼るはずです。ただ残念ながら、防災イベントをやっても、店員さんたちは勤務中で参加しにくい。そこが課題です。「この店は、災害時に店員があなたを守ります」というお店認定、ミシュランの格付けのようなものが必要ですかね。

参加者:「マモリシュラン」とか?

金山:すごくいいですね! 広告業界出身の僕らが、先に思いつくべきでした(笑)。

小野川:専門家によると、一般的に大災害が起きた時に冷静な行動をとれる人は10%しかいないそうです。その他の多くは、思考停止に陥ってしまうと言われています。だからこそ、リテラシーの高い人を1人でも増やしていかないと。

染谷:日建設計では防災リテラシーを高めるため、PC画面上で「バーチャル避難訓練」を実施しています。避難経路をクリックして進むだけものですが、簡単にできますし、少しでも記憶に残ればと思って。今後は、そういった取り組みに加え、渋谷で夜のリアルな避難訓練をやりたいです。さらに、その映像でいつでもバーチャル体験ができるといいですね。

金山:都市構造をよく知る日建設計と一緒に、店員さんを巻き込んだ避難経路ツアーを実施したいです。先ほどお話しした、「マモリシュラン」がいい店の証となる仕組みづくり。それができれば、日建設計がハードだけでなく、ソフトもうまく巻き込んでいけるのではないでしょうか。合わせて、素敵なお店の食べ歩きマップとかツアーがあっても面白いですね。

小野川:以前、避難場所と帰宅困難者の受け入れ施設の地図を配布したことがあります。次は、飲食店などと協力してデジタルマップをつくりたいですね。さらに、渋谷だけでなく、全国に防災プロジェクトを広めていければと思います。

牧野:防災は、そもそも無関係な人が全くいない領域です。いろんな企業や人が繋がって、できることを増やしていく。そういう場を育てていきたいですね。ある種、普段のビジネスから脇道に逸れる時間が必要だなと。

染谷:私たちは、渋谷だけではなく、あらゆる都市の事業に携わってきたことが強みですので、ぜひご一緒していければと思います。

3者ではもしもプロジェクトの話を進めつつ、現在、渋谷のまちの店で、災害時に来訪者を守るお店の認定「マモリシュラン」の実現に向け、活動中です。ソフトの面からまちの防災を考えるにはどうするべきか?共に考えてくださる方も募集中です!お問い合わせをお待ちしております。

<ゲストプロフィール>

金山淳吾

一般社団法人 渋谷未来デザイン ジェネラルプロデューサー

渋谷区観光協会代表理事

1978年生。電通、OORONG-SHA、ap bankでの事業開発プロデューサーを経てクリエイティブアトリエTNZQを設立。コレクティブインパクトをコンセプトに様々なクリエイター、デザイナー、アーティストと企業、行政機関との共創でソーシャルデザインプロジェクトを推進。2016年より一般財団法人渋谷区観光協会の代表理事として渋谷区の観光戦略・事業を牽引。2018年、一般社団法人渋谷未来デザインの設立を牽引し、設立時理事として参画。2023年には47都道府県へと活動のフィールドを広げた一般社団法人channel47を設立。

牧野圭太

株式会社DE 共同代表

2009年博報堂入社。2015年に独立し文鳥文庫を出版する株式会社文鳥社を設立。2020年、株式会社DEを共同創業。社会課題の解決を目指す企業コミュニケーションを軸足にクリエイティブ業務を行う。

小野川翼

株式会社DE ビジネスプロデューサー兼プロジェクトマネージャー

「もしもフェス渋谷」のプロジェクトマネージャー。

染谷朝幸

日建設計 テックデザイングループ SDL(Safety Design Lab)

ダイレクター

千葉大学大学院修了後、1994年日建設計入社。建築構造設計に従事するとともに、大学院にて研究していた耐火構造関連の設計検討業務も行う。構造設計では多くの免震病院を担当し、2012年石巻赤十字病院にて日本免震構造協会特別賞を受賞。耐火構造関連では、2006年に千葉大学大学院にて博士(工学)を取得。2017年より防災・BCPに関する業務を中心に行い、グループ各部門のメンバーと共に、様々な自然災害に対する備え(BCP対策)を検討するコンサルティングを行っている。

イベントは、2023年4月にオープンした、日建設計が運営する共創スペース“PYNT(ピント)”で開催されました。社会を共有財の視点で見つめ直し、思い描いた未来を社会に実装するオープンプラットフォームを目指しています。暮らしにある「違和感」を一人一人が関わることのできる共有財として捉え直すことで、よりよい未来を考えるみなさんと共同体を作りながら、イベント・展示・実験などを通して解像度を上げ、社会につなぐステップを歩みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?