with COVID-19オフィスにおける 『かけ流し空調』の考察

西山 史記、田辺 慎吾、杉原 浩二

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

パンデミックによるワークスタイルの転換を通じて、これからの働く場に求められる事項を以下ととらえ、その在り方を考察してみます。

・多様な働き方を支える、オフィスと在宅の中間領域(サード・スペース※1)が求められる。

・サード・スペースは人や自然との繋がりを活性化する自由度の高い空間とすることが求められる。

・これをサポートする安全・安心な空調システムが求められる。

※1:都市における家と職場の中間の居場所=サード・プレイスのような領域を、オフィス建築において再構築した空間をここでは「サード・スペース」と呼ぶことにします。

これからのオフィス空間に向けて

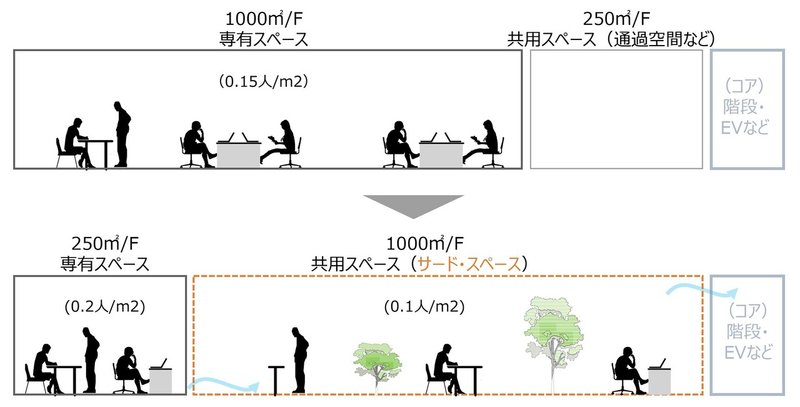

図1 専有スペースと共用スペースの逆転 ーサード・スペースを組み入れたオフィスー

サード・スペースは、オフィスの利用を大胆に工夫することで創出することができます。例えば図1のように、専有スペースと共用スペースを逆転させる発想により、同じ床面積で同じ人数を内包することが可能です。専有スペースは十分な換気確保の上で必要最低限に集約化し、共用スペースは単なる通過空間ではなく、人が適切な距離を保ちながら自由に動き回ることができる多様・多彩な空間として再構築する考えです。

『かけ流し空調』とは

COVID-19対策においては、空気調和や換気が重要視されています。では、サード・スペースにおける安全・安心な空調システムとはどのようなものでしょうか。

COVID-19の主な感染経路は、接触感染と飛沫感染と言われていますが、世界保健機関(WHO)は、密集した空間で換気が悪い場合などに空気感染が発生する可能性を「排除できない」とする見解を示しています。※2また、欧州空調換気設備協会(REHVA)は、循環空調は「推奨されない」との意見を示しています。※3

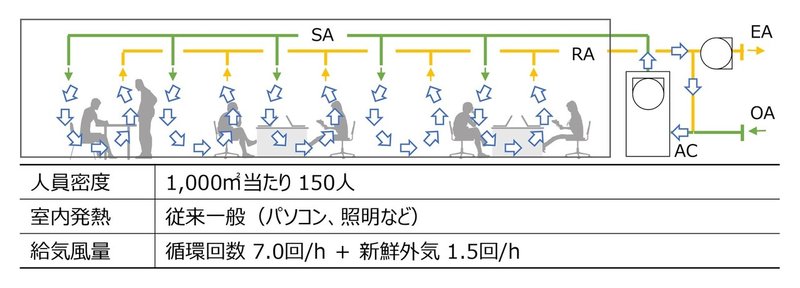

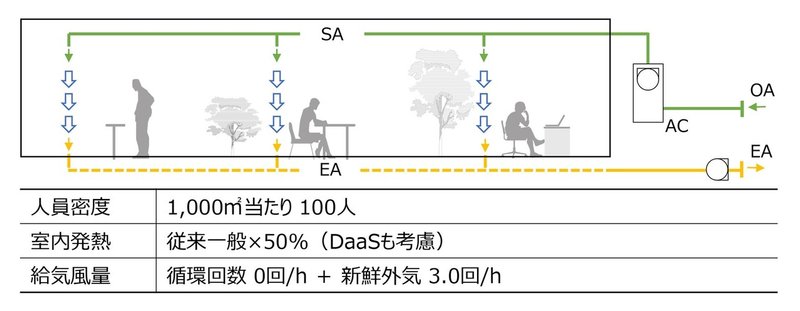

そこで、従来の外気と室内空気を混合する空調方式ではなく、室内空気を循環しない外気供給のみによる一方向・短経路な空調方式の可能性について考察してみます(図2・3)。ここではこの空調方式を『かけ流し空調』と呼ぶことにします。

なお、サード・スペースは在席数が少なく、DaaS(Desktop as a Service)といったクラウド利用により、室内発熱が大きく減少することが予想されます。現状の過度ともいえるコンセント容量や照度の設定を見直すことで、必要最小限の風量で負荷を処理することができるようになります。

※2:世界保健機関(WHO)の2020年7月9日の報告書による

※3:欧州空調換気設備協会(REHVA)が新型コロナウィルス対策として公表した意見(2020年4月)より

図2 従来空調(天井吹出・天井吸込)

図3 かけ流し空調(天井吹出・床吸込 or 床吹出・天井吸込)

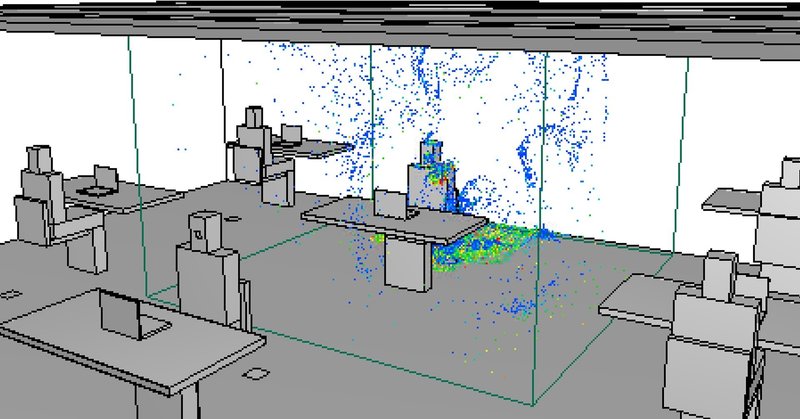

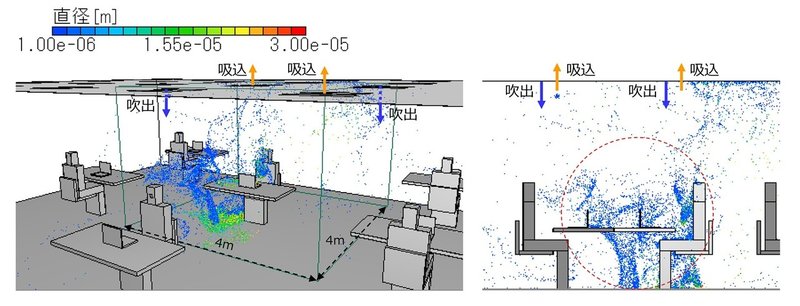

安全安心な空調

かけ流し空調の飛沫拡散防止効果を、気流シミュレーションによって検証しました。図4・5は、人が電話や会話などをして1~20μmの飛沫が同時に発せられた場合の飛沫拡散の様子を示しています。従来空調(天井吹出・天井吸込)に比べ、かけ流し空調(天井吹出・床吸込)の方が、空間の飛沫数が少なくなっています。重力によって自然落下しようとする飛沫が床吸込口から効率よく排出され、飛沫の再飛散も低減できるためと考えられます。

図4 飛沫拡散の様子[粒子径1~20μm]従来空調(天井吹出・天井吸込)

図5 飛沫拡散の様子[粒子径1~20μm]かけ流し空調(天井吹出・床吸込)

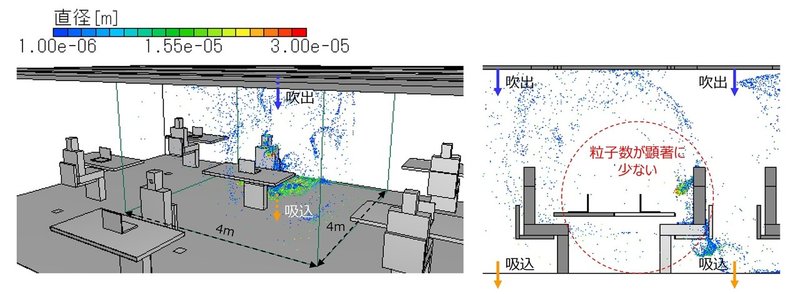

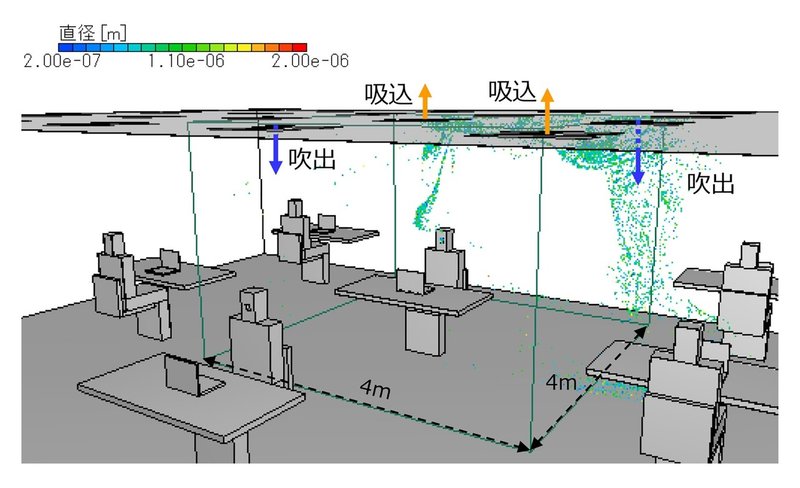

また図6・7には、人が静かに呼吸をしているだけ、或いは会話をするにしてもマスクの着用などによって、主に1μm程度の飛沫だけが発せられるような場合の飛沫拡散の様子を示します。

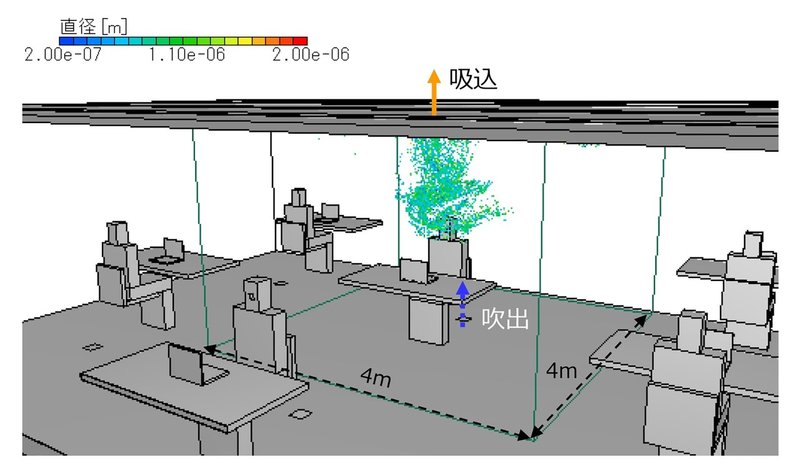

1μm程度の飛沫だけの場合、上述の従来空調(天井吹出・天井吸込)とかけ流し空調(天井吹出・床吸込)の飛沫拡散の比較には大きな差が見られなかったため、ここでは、かけ流し空調を床吹出・天井吸込として、空気の流れを下から上への流れとしています。

図6・7に示す通り、従来空調(天井吹出・天井吸込)に比べ、かけ流し空調(床吹出・天井吸込)の方が、フィジカル・ディスタンス(4m×4m)の外への飛沫の広がりを抑制する効果が見られます。人体や機器発熱に乗って上昇しようとする小さな飛沫と空気の流れが一致しているため、飛沫が飛散することを抑えられるためと考えられます。

これらのことから、かけ流し空調を導入し、オフィスの利用状況に応じてその気流方向を使い分けることにより、在席者から発せられる飛沫の拡散防止を図ることができると言えそうです。

図6 飛沫拡散の様子[粒子径1μmのみ]従来空調(天井吹出・天井吸込)

図7 飛沫拡散の様子[粒子径1μmのみ]かけ流し空調(床吹出・天井吸込)

ローコストな空調

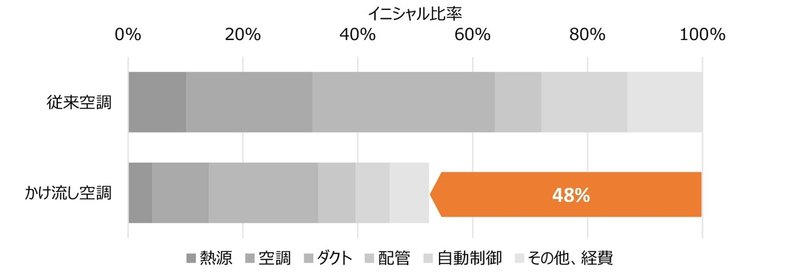

従来空調とかけ流し空調のイニシャルコスト及びエネルギー消費量の比較試算を行いました。ここでは分かりやすく、シンプルなワンプレートのオフィスをケーススタディとして示します。比較のための計算条件は、図2・3に示す通りです。

(1)イニシャルコスト

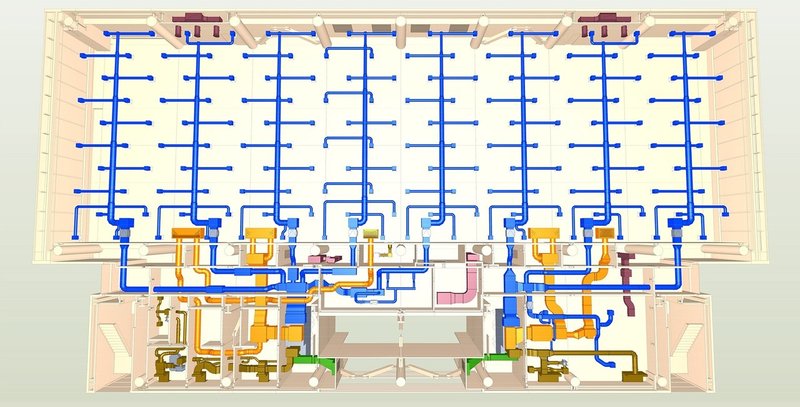

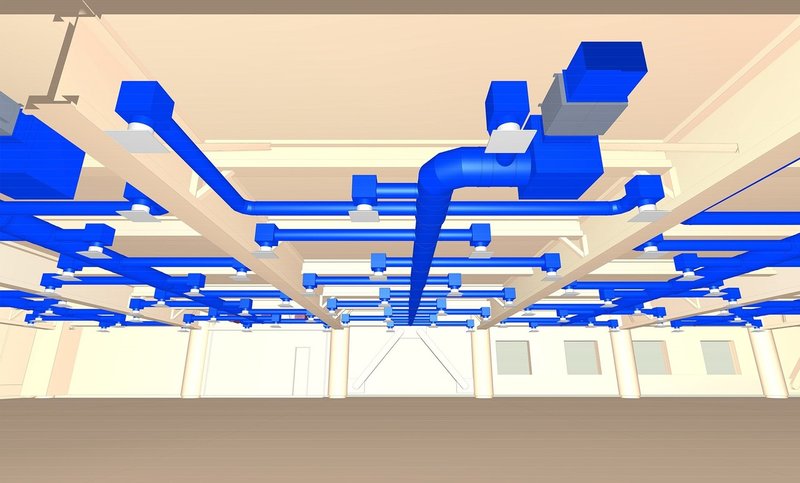

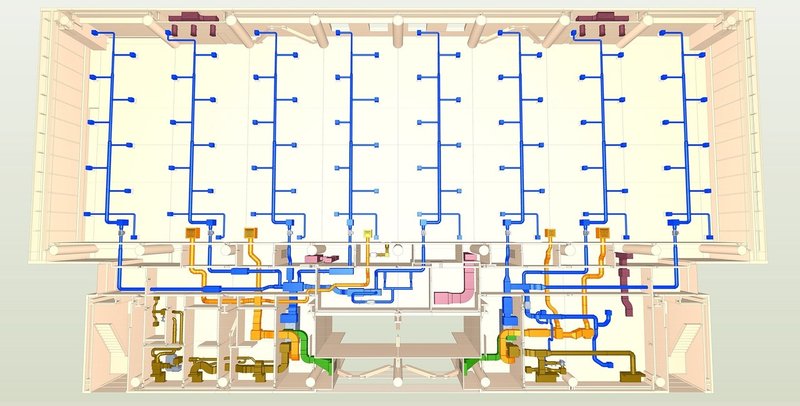

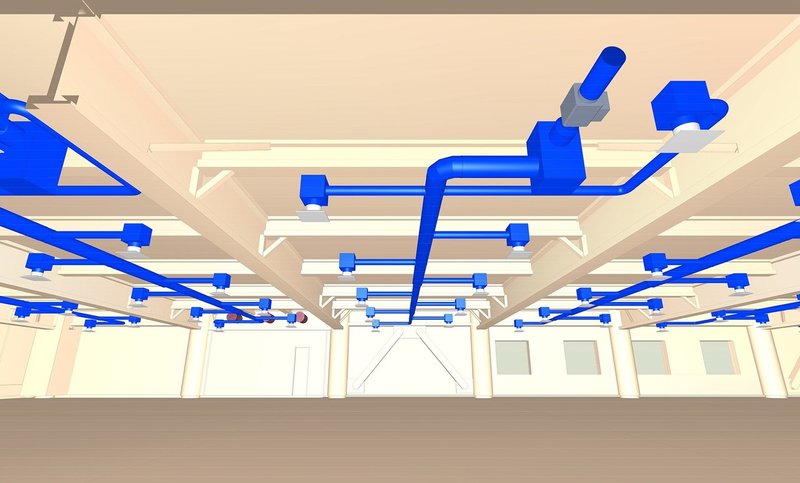

図8~11に、両方式の空調ダクト図を示します。かけ流し空調は、給気風量の低減に伴うダクトサイズの縮小が可能であり、天井内がすっきりします。機械室も圧縮され、有効スペースの拡大や天井を高くすることなど、サード・スペースを豊かにするイメージに繋がります。

空調に関連する部分のイニシャルコストを比較してみると、約50%の削減が可能と試算されました。(図12)

図8 空調ダクト図 従来空調(天井吹出・天井吸込)平面見下げ

図9 空調ダクト図 従来空調(天井吹出・天井吸込)室内からの見上げ

図10 空調ダクト図 かけ流し空調(天井吹出・床吸込)平面見下げ

図11 空調ダクト図 かけ流し空調(天井吹出・床吸込)室内からの見上げ

図12 空調設備のイニシャルコスト比較

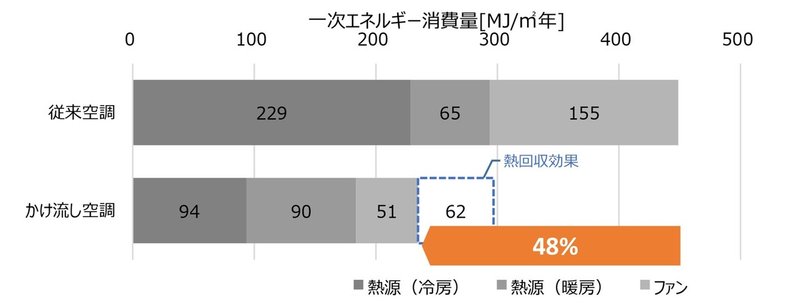

(2)エネルギー消費量

年間エネルギー消費量の比較においても、かけ流し空調は従来空調に比べて、約50%の削減が可能です。(図13)

また、計算過程においては、従来に比べ室内負荷が低減することに伴い、中間期に自然換気のみで快適に過ごせる期間が増大することも確認できました。サード・スペースにおけるパッシブ手法の重要性は、より比重を増すと言えます。

一方でかけ流し空調は、常に一定の風量で取り入れる外気を適切に処理し、省エネも両立させるために、顕熱交換器(空気の移流による湿気やウィルス等の混入がなく熱のみを交換するシステム)の導入による室内排気の熱回収が非常に重要となることなども分かりました。

図13 エネルギー消費量比較

おわりに

with COVID-19社会におけるオフィスの在り方は、安全・安心・省エネで、シンプルかつ省コストな空調システムに支えられたサード・スペースのような空間が、働き方の多様性をサポートし、人や自然の豊かな繋がりを生む環境親和性の高い空間として実現した先に、一つの答えがあると思います。

今回のような、シミュレーションによる検証や、イニシャルコストの試算、エネルギー消費量の試算などを具体的に行いながら、引続きその姿を模索していきたいと思います。

西山 史記

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

アソシエイト

レクサス店舗設計・開発、焼津信用金庫本部社屋、金山センタープレイス、名古屋市科学館、JRゲートタワーなどを担当。空気調和・衛生工学会振興賞技術振興賞を受賞。

田辺 慎吾

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

アソシエイト

グランフロント大阪、三井住友銀行大阪本店改修、フェスティバルタワー西プラントなどを担当。空気調和・衛生工学技術賞、BELCA賞、省エネ大賞を受賞。

杉原 浩二

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

ダイレクター

木材会館、押上自転車駐車場、ラゾーナ川崎東芝ビル、ヤンマー本社ビル、ダイキン・テクノロジー・イノベーションセンターなどを担当。

ASHRAE Technology Award、Biophilic Design Award、空気調和・衛生工学会技術賞などを受賞。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?