記事一覧

第15回:子どもたちの「やりたい!」を実現できる学校を、地域とともに創る

全国で、教育を変えよう!という思いのもと、さまざまなプロジェクトが立ち上がっている今、なぜ私たちが「地域とともに、学校教育法の中で、ふつうの学校をつくる」というコンセプトで走り出したのか。

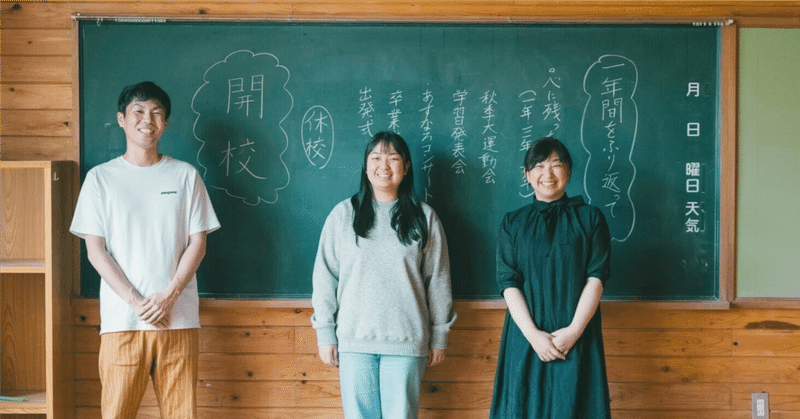

「ふつうの学校」にかける思いや、私たちが実現して行きたい未来について、新留小学校校長就任予定の花山潤治と、共同代表の古川瑞樹がインタビュー形式でお話ししました。

ー まず、自己紹介を。

花山校長:鹿児島市立

Establishment Proposal for a "New/Old" School

日本語の記事はこちら

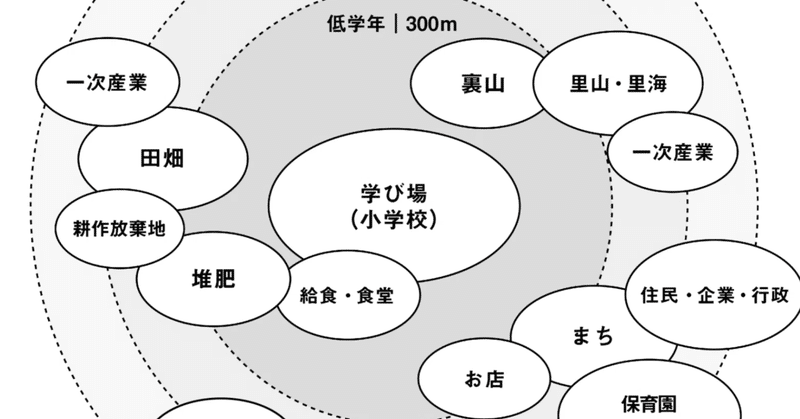

We are preparing to establish a private elementary school in Aira City, Kagoshima Prefecture, aiming for an opening in April 2026. The concept is "a new/old school."

Considering the conce

第12回 まちづくりは人づくりから

みなさんは日本で最初にできた学区制小学校の話を聞いたことがありますか。教科書には載っていないので意外と知られていないのかもしれません。

先日、このことを学びに京都市にある「京都市学校歴史博物館」に足を運びました。

執筆:赤木亮太(私立新留小学校設立準部財団 CFO(Chief Futsu Officer)/ 松下政経塾43期生)

日本で最初にできた学区制小学校の成り立ち 〜町衆による地域繁栄の