Ⅰー21. ハノイ市にある「捕虜となった革命戦士博物館」:戦争の記憶の「社会化」(後編)

3.釈放後の元捕虜への偏見と待遇

捕虜交換による釈放

1973年1月締結のパリ和平協定第8条により、捕虜交換が行われることになり、本稿のインタビュイー11人のうち10人が1973年の2月・3月に南ベトナム最北端のクアンチ省にて釈放されている。

トアン(①)によれば、フークオック島から飛行機でフエ市のフーバイ飛行場に行き、そこから自動車で捕虜交換地点のタックハン川まで向かった。彼は川を渡ってはじめて生きられると実感し、迎えの人と抱き合い、喜んで飛び跳ねた。

キム(⑩)だけはフークオック島からコンダオ島に移送されていたため、釈放が遅れ、1974年にビンフオック省のロックニンで釈放されている。

ヒエウ(②)など、家族との連絡が途絶えていて、死亡通知がすでに家族に届けられていた人もいた。ブオン(⑪)も1971年に死亡通知がすでに家族に送られていた。

釈放後、彼らは各地の静養所で休養した後、帰郷した。健康上の理由により地元で仕事に就く場合が多く、ホイ(④)のように重症者で、仕事ができず、家と土地を支給された場合もあった。トアン(①)は、家庭の事情で退役し、郷里に戻った。共産党員だったので、社(行政村)の政治・行政に定年まで従事し、社の党委書記を10年間務めた。大工をしながら農業や手工業に従事したヒエウ(②)や鉄屑回収と脱穀機製作をしていたクエン(⑥)のようなケースもあるが、多くは地方の政治・行政に携わった。

★米軍の撮影による、1973年のタックハン川での捕虜交換の様子の動画

https://www.facebook.com/kyucvietquahinhanh/videos/%C4%91o%E1%BA%A1n-phim-c%E1%BB%A7a-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-hoa-k%E1%BB%B3-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-giam-gi%E1%BB%AF-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-v%C3%A0-trao-tr%E1%BA%A3-t%C3%B9-binh-v%E1%BB%81/1023586604353511/?locale=vi_VN

捕虜への偏見

元捕虜たちは帰郷してからもしばらくは当局の監視を受けた。捕虜収容所時代にまだ党員でなかった人がとくにそうであった。フン(③)によれば、当初は各県(社の上の行政区分)の公安と国防省T14の公安が監視したという。嫌疑が晴れ次第、監視は解かれていった。このことについてトアン(①)は、元捕虜に対する差別があったわけではなく、裏切りの有無を調べられたが、それは上からすれば当然の措置だとした。

しかしながら、元捕虜に対する偏見を感じていた人は多い。フン(③)は帰郷して指導層が偏見をもっているのを感じた。帰郷して地方行政に携わっても、社の副公安長、副隊長など昇進は「副」止まりだった。知り合いの捕虜には、中尉の時に捕虜になり、上尉に昇進するのに6・7年かかった人がいた。昇進が遅れるのをおそれて4人の知人は党の履歴に申請しなかった。とりわけ軍隊は捕虜経験についてうるさかったと指摘する。

キエン(⑤)も、「私の社では偏見があった」と明言し、地方行政では長にしてもらえず、「副」止まりだったという。トゥオン(⑧)はベトナム戦争後の1984年に共産党に入党したが、入党に際してはとても苦労した。捕虜収容所時代のことが問題とされた。退役後に入学した大学での成績がよかったので、大学の党支部が推薦してくれたのと、かつて所属していた青年団の人が収容所での身の潔白を証明してくれたので何とか入党できた。キム(⑩)も退役後に大学を出て、県の仕事についたが、退職時は農業副室長止まりだった。このように元捕虜の人たちに対して、偏見と差別がまったくなかったとはいえない現実があった。

元捕虜への待遇

上で見たように、元捕虜はまったく偏見や差別と無関係というわけではなかった。かといって、帰順者は別にして、社会から強く白眼視されてきたわけでもなかった。「人民武装勢力英雄」に選ばれている元捕虜の個人・団体は存在しているし、元国家主席(2011~2016年)だったチュオン・タン・サンも元捕虜である(1969~73年)。過酷な収容所生活のなか、節を守り通した人に対しては敬意が払われた。

ベトナム政府は1995年の議定28号で功績ある元捕虜に対する優遇・顕彰制度を定めた。捕虜収容所1年未満の人には一時金と記章が支給され、1年以上の人にはさらに医療保険と埋葬費、毎年のテトのお祝いが支給されることになった。捕虜だった期間も軍歴と党歴に算入されるようになった。このように元捕虜も革命・戦争功労者の一員として正式に扱われるようになった。インタビュイーの人たちは当然のことながら議定28号を歓迎している。

以上見てきたように、元捕虜たちの「戦争の記憶」には、意気込んで臨んだ出征、それなのに捕虜となったことの不運やふがいなさを恥じる気持ち、捕虜収容所での過酷な体験とそのなかでも身の潔白を守り闘争を続けた矜持、釈放時の喜びとその後の偏見を受けた屈辱など、通常の退役軍人と比べるとはるかに屈折したあり方が窺える。逃亡兵や帰順兵への言及が比較的多いのも特徴的である。一時的にではあれ偏見・差別を受けた経験は、「公式的な記憶」への一定の距離感を彼らの中に生み出し、「栄光」の「公式的記憶」だけには還元できない「戦争の記憶」を紡ごうとする動きを促したものと思われる。

(3)「捕虜博物館」の活動

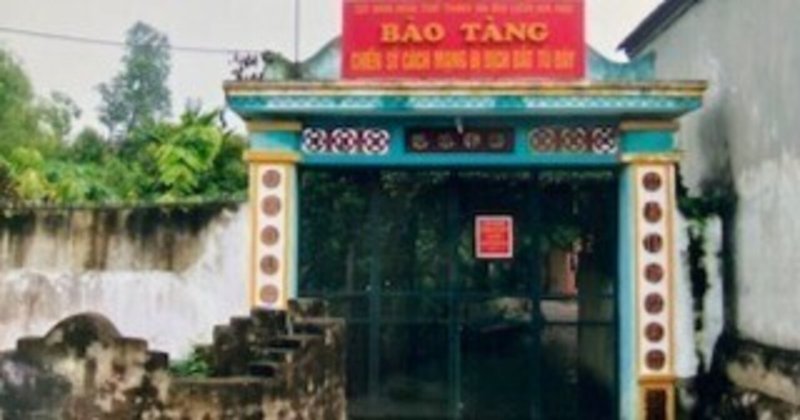

「捕虜博物館」の設立者で館長のラム・ヴァン・バーン氏(1943年生まれ)は自身も元捕虜で、博物館の敷地は元々ラム家の土地である。彼は1965年に軍隊に入隊した。1966年2月に南ベトナム入りし、1968年のテト攻勢の時にサイゴン市のタンソニャットで捕虜となった。1970年にフークオック島に収容され、1973年に釈放された。戦闘や捕虜収容所時代の拷問により体に数十の傷を負い、7度の手術を受けている。戦後の1985年頃から捕虜収容所や監獄に関する資料の収集を始め、フークオック島にも3度訪れるなど、精力的に資料を収集した。

★VTV4が2022年8月19日に放送した「捕虜博物館」を紹介する動画があり、このなかにバーン館長も出てきます。

https://www.youtube.com/watch?v=Ae47wsc_PM4

キエン(⑤)によれば、バーン館長の個人的活動の輪が広がり、2004年から元捕虜の有志も記念品収集に協力するようになり、ラム家の敷地に展示室を開設した。同年11月から見学者を受け入れるようになった。2005年にバーン館長からガイドをするように言われて、キエンは地方行政の仕事をやめて博物館で働くようになった。2007年にはハタイ省(当時。現在はハノイ市)から博物館と認定され、ベトナムで最初の「国家予算外」の博物館となった。現在(調査時)までベトナムで公認されている唯一の民間博物館である。「捕虜博物館」の活動はハノイ市党委・フースエン県党委から注目され、2011年5月には、バーン館長、キエウ・ヴァン・ウイック氏とキエンの3人で同博物館党支部が設立された。

ベトナムには、ハノイ市のホアロー監獄跡や南部のコンダオ島の監獄跡など、収容所・監獄の博物館は多数あるが、それらと比較して「捕虜博物館」の特徴は以下のような点である。

①収容所跡や監獄跡などの史跡とはまったく無関係の個人の土地に建てられていること。

②民間の博物館であるため、公立の博物館と比べると小規模であること。しかし単なる展示室のレベルは超えている。

③展示スペースと匹敵するくらいのスペースを戦没者慰霊堂に割いていること(調査時時点で)。これは、単なる博物館ではなく、慰霊のための施設でもあることを示している。

④元捕虜が自ら展示物の収集・管理を行なっており、また博物館のガイドや運営にあたっていること、などである。同博物館の運営方針は「自発的、自給的、自己管理的、自己責任」で元捕虜の仲間たちが博物館の運営を手伝っている。他の民間の博物館・展示室と異なるのは、まさに元捕虜たちの自主的な集団的活動という点にある。

若い世代が戦争について無知であるとの問題意識は彼らのなかでは共有されている。ブオン(⑪)は、概して今の若い人は戦争にあまり関心がなく、革命戦士がどのような革命をしてきたのか分かっていないと嘆いている。そこで「捕虜博物館」は積極的に生徒・学生などの見学を受け入れている。フン(③)が言う通り、「捕虜博物館」はアメリカとサイゴン政権の戦争犯罪を理解するための場所であり、子孫に先人の苦労や犠牲を知ってもらう教育と啓蒙の場所である。

さらに「捕虜博物館」は元捕虜たちが交流する場所でもある。トアン(①)は博物館に来るのはまったく自発的で、金銭的に何の利益があるわけではないが、元捕虜同士で交流するのが楽しみだとしている。クエン(⑥)は、若い人たちに戦争のことを語っても煙たがれるので疎外感を味わうが、ここでは気持ちが通じ合うと吐露している。

以上見たように、「捕虜博物館」は博物館としての体裁が一定程度整っており、アメリカとサイゴン政権の戦争犯罪を宣伝・教育する場として元捕虜たちが集団で運営しているという点が、当局によって民間博物館に公認された要因だと考えられる。

おわりに

ベトナム戦争終結後、元捕虜は戦争の功績者ではあったが、警戒・監視の対象でもあった。しかし1990年代から整備されてきた「革命・戦争に功績ある人を優遇する制度」の中で、顕彰の対象が広げられ、元捕虜たちも正式にその対象として加えられるようになった。

一個人の活動から始まった「捕虜博物館」が当局から公認されるようになったのは、革命・戦争の功労者に対して、ベトナム共産党やベトナム政府が進めている「恩義に報いる運動」(1997年発動)、すなわち革命・戦争の功労者への顕彰運動の民間化=「社会化」のモデルとして推進されているという側面、換言すれば「公式的な記憶」普及活動を民間によって肩代わりさせるという側面がある。

一方、民間の「捕虜博物館」の活動には、国家が占有してきた「栄光」の「戦争の記憶」から逸脱するものをも含んだ私的記憶を紡いでいこうとする人々の営為の表面化という「社会化」の側面もある(「戦争の記憶」の非国家化・私的化)。元捕虜たちは、国家からの顕彰の対象にされるようになったとはいえ、屈辱感・被差別感・疎外感が完全に払拭されたわけではなく、「公式的な記憶」からの乖離感が通常の退役軍人より強いため、この「社会化」は彼らにおいていっそう顕著に表れている。このような特異な感情の共有は、彼らの結束を強固なものとしている。実際、元捕虜たちは退役軍人でありながら退役軍人会とは別個の「捕虜連絡委員会」という組織を結成している。元捕虜たちの親睦・互助活動の場となっている「捕虜博物館」の活動もこの組織から支援を受けている。

以前調査した1972年クリスマス爆撃の被災者たちの「戦争の記憶」は後者の「社会化」の面が強く、前者の面は希薄であったが、「捕虜博物館」の事例に見られる「戦争の記憶」は、上述の2つの「社会化」によってもたらされたものである。一般的に言って、現代ベトナムの「戦争の記憶」において、後者の「社会化」が以前と比べて強まってきているように思われるが、それは必ずしも「公式的な記憶」を否定する「対抗記憶」の形成に直結しているわけではない。むしろ補完的役割を期待して、後者の「社会化」を前者に取り込もうとする動きも見られる。民間の自主的な運動として始まった「捕虜博物館」の活動にも現在は党支部が扶植され、網がかけられていることがそれを示している。

★以上については、今井昭夫「ベトナムにおける戦争の記憶の「社会化」 ー「捕虜となった革命戦士博物館」の事例を通して」『地域研究』Vol.14, No.2, 2014年3月、112~124ページを参照。

3点ほど、付言しておきたい。

1つ目は、今回のインタビュイーのほとんどが収容されていたフークオック島や、政治犯の悪名高い収容先であったコンダオ島は、そのような歴史が後景化し、今やリゾート地としての姿が前景化していることである。「戦跡ツーリズム」さえ影が薄くなってしまっている。若い人にはフークオックやコンダオにそのような歴史があることを知らない人も多くいるだろう。

2つ目は、今回は戦争の記憶の「社会化」という問題を取り上げたが、現在の戦争の記憶の「社会化」の主たるツールはSNSであろう。ベトナムの人たちが戦争についての記憶や写真・動画などをSNS上にあげている。これらについてはまだ取り上げる用意はないが、SNSのベトナムでの制約について留意しておく必要があるであろう。

3つ目は前編冒頭で、「捕虜博物館」と並んで「社会化」を代表する存在として「ヴッククアイン野外戦争博物館」に言及した。『健康と生活(Sức Khoẻ & Đời Sống)』電子版2022年4月22日付けの記事によれば「野外戦争博物館」は2017年頃に閉館となっている。

https://suckhoedoisong.vn/vi-dau-bao-tang-chung-tich-chien-tranh-ngoai-troi-dan-tro-thanh-phe-tich-169220422094804779.htm

私は2010年3月9日に同博物館を訪れているが(Ⅰー15. を参照)、この博物館の維持・運営は「捕虜博物館」と違って館長個人に大きく依拠していた。館長の都合で博物館の帰趨が大きく左右されてしまう。ベトナム戦争戦中世代が現役から退場していくにしたがい、このようなことは他の個人的な展示室などでも起きており、このタイプの「社会化」は今後後退していくともいえるだろう。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?