Ⅰー21. ハノイ市にある「捕虜となった革命戦士博物館」:戦争の記憶の「社会化」(前編)

ベトナム戦争のオーラル・ヒストリー(21)

★2011年12月23日~12月30日:ハノイ市

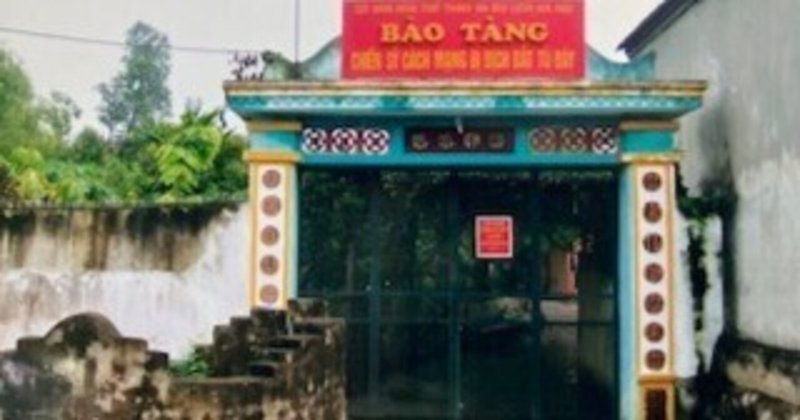

見出し画像:「捕虜となった革命戦士博物館」の入口

はじめに

今回は、ハノイ市の中心部から南へ車で約1時間行った郊外ハノイ市フースエン(Phú Xuyên)県ナムチエウ(Nam Triều)社にある「捕虜となった革命戦士博物館」(以下では「捕虜博物館」と略す)での聞き取り調査の結果をご報告する。

この博物館は2000㎡余りの敷地面積をもち、二棟の展示室のほか戦没者慰霊堂や会議室・事務室などがある比較的小規模な博物館である。同博物館は公立の博物館ではなく、ベトナムでは珍しい私立の博物館である。ベトナムにおける戦争博物館としては、ホーチミン市にある戦争証跡博物館やハノイ市の軍事歴史博物館が最も代表的であるが、これらはいずれも公立である。

今世紀に入ってから、「捕虜博物館」のような個人によって設立された戦争博物館・展示室が登場するようになった。同博物館のほかには、調査時点では旅行ガイド本『ロンリープラネット(Lonely Planet)』にも掲載されていたグエン・スアン・リエン(Nguyễn Xuân Liên)氏が運営するクアンビン省ドンホイ市にある「ズッククアイン野外戦争博物館(Vuc Quanh Outdoor War Museum)」や、ハノイ市のグエン・マイン・ヒエップ氏の展示室やナムディン市のヴー・ディン・リュウ氏の展示室などが知られている。これらはいずれもベトナム戦争を経験した退役軍人によるもので、1990年代以降、経済的余裕がある程度できたことと、人生の晩年期に入り何とか「戦争の記憶」をとどめておきたいという彼らの個人的情熱の所産である。このような民間の動きが浮上しつつあるものの、ただこれまで民間によって設立されて当局公認の博物館となっているのは「捕虜博物館」だけである。その経緯を本稿では明らかにしていきたい。

社会主義国における「戦争の記憶」、とりわけ革命戦争・民族解放戦争の記憶は、現体制の正当性の重要な源泉となってきた。在米の研究者のフエ・タム・ホー・タイ(Hue-Tam Ho Tai)やヘオニク・クウォン(Heonik Kwon)によれば、ベトナムでは1990年代まで、民族解放戦争に関わる記念行事や記念碑などによって表象される戦争の「公式的な記憶」は国家によってほぼ完全にコントロールされ、個別民衆的な記憶(ヴァナキュラー・メモリー)との緊張関係が生じることは稀であったが、ドイモイ以降、戦争のコメモレーションが勃興するようになり、戦争英雄主義の国家英雄崇拝(ナショナル・メモリー)から地方化された祖先崇拝(ローカル・メモリー)への関心の移行(ローカル化)がみられるようになった。これに対し筆者は、1990年代以降のベトナムにおける「戦争の記憶」のあり方には、国家の占有状態から脱却する「社会化」という傾向が見られるのではないかと考えている。

本稿では、「捕虜博物館」がベトナムで最初の公認民間戦争博物館として活動するにいたった過程において、官民双方からの「社会化」の動きを見て取り、元捕虜というちょっと特異な存在の人々とその「戦争の記憶」を通して現代ベトナムの「戦争の記憶」の「社会化」の一端を明らかにしていきたい。

(1)元捕虜への聞き取り調査

筆者は2011年8月21日に初めて「捕虜博物館」を見学した。2回目に訪れたのは同年12月25日~27日の三日間で、この時、同博物館において11人の元捕虜に聞き取り調査を実施した。この11人はラム・ヴァン・バーン(Lâm Văn Bảng)館長の知り合いの元捕虜たちで全員が現在はベトナム北部在住。省別でいうと、ハノイ市が5人(①~⑤)、ハーナム省が1人(⑥)、ヴィンフック省が3人(⑦~⑨)、バックニン省が2人(⑩、⑪)と、いずれもハノイ市およびその近隣の在住者である。年齢は調査時点で62~72歳で、多くはこの博物館の活動支援者である。全員が男性。以下はその一覧である。記載事項は左から、名前(ファースト・ネームのみ)、生年、入隊日、南部の戦場に入った年、捕えられた場所(現在の地名)、捕虜期間、備考、である。

①トアン:1948年:1967年:1968年:ザライ省:1968年12月~1973年3

月、入隊前の67年に入党。

②ヒエウ:1940年:1964年:1966年:ホーチミン市:1968年1月~1973年

3月、入隊前に2人の子ども。党員。

③フン:1944年:1962年:1966年:ダナン市:1968年5月~1973年3月:

非党員

④ホイ:1947年:1965年:1967年:クアンチ省:1967年末~1973年2月:

非党員

⑤キエン:1947年:1967年:1967年:ホーチミン市:1968年1月~1973年

2月:党員。博物館のガイド。

⑥クエン:1943年:1962年:1963年:クアンチ省:1966年~1973年:

⑦ルオン:1946年:1966年:1967年:ビンディン省:1968年1月~1973年

3月:捕虜以前に入党。

⑧トゥオン:1949年:1967年:1967年:フエ市:1968年2月~1973年:84

年に入党。

⑧カン:1943年:1966年:1966年:クアンチ省:1967年10月~1973年2

月:64年に入党。

⑨キム:1944年:1965年:1966年:ビンディン省:1966年10月~1974年3

月:収容所内で入党。

⑩ブオン:1943年:1965年:1965年:クアンナム省:1968年2月~1973年

2月

(2)元捕虜のベトナム戦争の記憶

まず元捕虜たちの語った「戦争の記憶」の内容を検討していきたい。今回インタビューした11人は全員1940年代生まれの旧北ベトナム(ベトナム民主共和国)出身の男性・退役軍人で、いずれも1960年代に軍隊に入り、間もなくして南ベトナムに出征している。最も早い人で1963年、最も遅い人で1968年である。捕えられた場所はいずれも南ベトナムの戦場で、南ベトナム最北端のクアンチ省3人、フエ市1人、ダナン市1人、中部のクアンナム省1人、ビンディン省1人、中部高原のザライ省1人、ホーチミン市2人となっている。多くは1968年のテト攻勢前後の時に捕らえられ、1973年の捕虜交換まで長期間にわたって捕虜生活をおくった。

1.入隊から捕虜となるまで

戦争参加への気勢・高揚感

北ベトナムでは1959年から軍事義務制度(徴兵制度)が導入され始めたが、1960年代には、高揚する雰囲気のなかで自ら志願して入隊する若者が輩出した。クエン(⑥)は7年生在学中に「抗米入隊参加青年運動」に感化されて1962年に入隊した。先祖が残してくれた国土を守らなければならないと考え、青年の義務をまっとうしなければ恥ずかしいと思ったという。

キム(⑩)も10年生在学中に志願した。キムは家で男の子一人だったので兵役が免除されるのに、1964年に「グエン・ヴァン・チョイの精神を学ぶ運動」が高校では盛んとなり、入隊の嘆願書を出した。南ベトナム出征が決まると、伯母の一人から「出征しなくてもすむのに、父母を捨てていくとはお前は不孝者だ」といわれた。しかし高校での入隊熱は高まり、キムが入隊した時、学校全体では200人ほどが入隊した。

ホイ(④)はハティン省出身で高校の最終学年の時に入隊した。彼の郷里に駐屯していた南ベトナム出征部隊に何人かの逃亡兵が出たため、1965年に彼は補充兵として志願し入隊した。しかし緊急の補充兵であったため訓練はたった19日のみで出征し、ラオスを経て南ベトナムに入った。武器の使用にまだ習熟しておらず訓練も不十分なまま、クアンチ省の戦場で捕えられてしまった。

北ベトナム軍の南ベトナムへの浸透

インタビュイーの中で最も早く南ベトナム入りしたのはクエン(⑥)である。彼は1962年に入隊し、1963年に南ベトナム入りした。彼の部隊は北ベトナム最南端のクアンビン省にあるホー村に着くと、北ベトナムの軍服を脱いで南ベトナム風の衣服に改めた。自動車には覆いがかけられ、銃もソ連製のAKからフランス製の銃に替えられ、帽子も違うものをかぶったという。この段階ではまだ北ベトナム軍は南ベトナム入りがばれないように慎重に偽装していた。クエンの部隊はクアンチ省の戦場に赴いたが、時には地元民兵の案内で平野部に進攻し、戦略村の破壊工作に従事した。「戦略村を破壊し、末端組織を建設する」段階では、部隊は1954年直後に北に「集結」した南出身者が2・3人に対し、北出身者1人の割合で南出身者が多かった。「解放勢力側」が強力になると、特殊工作が増え、クエンはその任務遂行中に負傷し捕らえられた。

キム(⑩)は1966年に特殊工作員として南の大学生に偽装し、中部クイニョン市で破壊工作に携わった。

ルオン(⑦)は1967年に南ベトナム入りし、中部沿岸地方のクアンガイ省とビンディン省で活動した。敵の攻撃が激しかったため駐屯地は絶えず移動し、この時点ではまだ平野部に進攻することはできなかった。補給路も北とつながっておらず、武器は北隣のクアンナム省の基地まで取りに行かなければならなかった。食糧は北からの補給がないので当地の平野部に行って調達しなければならなかった。それは危険な任務であり、払った犠牲や損失は大きかった。

捕虜になった時の尋問

インタビュイーのほとんどの人が戦場で負傷して捕虜になっている。なかには①、②、④のように負傷して人事不省に陥り、気が付いた時には米軍の病院で寝ていたというケースもあった。①、②、④、⑤、⑦、⑧、⑪は数か月にわたって米軍などの病院で治療を受けている。その後、最寄りの捕虜収容所に入れられた後、最終的には全員が、カンボジア国境近くのシャム湾に浮かぶフークオック島の捕虜収容所に入れられた。

トアン(①)とフン(③)によれば、北ベトナム軍では「10の誓い、12の規律」があり、軍隊の誓いでは、捕えられても裏切って白状しないものとされていた。そのため捕虜となって最初に尋問された時、自分の名前や階級、所属部隊を偽って申告するケースが多かった。とくに士官、特殊部隊、高学歴者、共産党員にその傾向が強かった。それらの人は収容所側からのマークがよりきつくなるからである。

ヒエウ(②)は党員なので白状できないと決意し、出身地をいわず、名前も騙った。

クエン(⑥)は特殊部隊の兵士だったが普通の歩兵だと申告した。名前や出身地も変えた。

トゥオン(⑧)も偽名で申告した。本当のことを申告すれば敵はそれを伝単に記して帰順者だと宣伝されかねなかったからである。

ブオン(⑪)は尋問で北ベトナムに帰りたいかと聞かれて、「自分たちは南ベトナム民族解放戦線の人間である」と答えている。

トアン(①)は収容されるや取り調べの時に暴力をふるわれた。南ベトナムの国旗や士官に対する敬礼を強制され、それを拒否するとなぐられた。伝単用に写真を撮られたり、取り調べが録音されたりした。南ベトナムの軍隊では高卒で士官になるのが通例なので、高卒なのにどうして士官ではないのかと暴力をふるわれた。党員だとは申告しなかった。

フン(③)は士官(准尉)だと知られていたので、何度か呼び出され、サイゴンにあるCIAの事務所でも取り調べを受けた。

2.フークオック島捕虜収容所での捕虜体験

ベトナム戦争末期、南ベトナムには6つの捕虜収容所があった(ダナン、プレイク、クイニョン、ビエンホア、カントー、フークオック)。フークオック捕虜収容所は1967年7月6日より活動を開始した。敷地は約400ヘクタールあり、12のゾーンに分けられていた。ゾーンはさらに4つの分区があり、それぞれの分区には9つの収容室があり、各室に100~150人が詰め込まれていた。1970年のパリ和平会議で捕虜問題に関して出された資料によれば、捕虜の総数は3万5500人で、そのうちフークオック島に2万5291人が収容されていた。

フークオック島の捕虜数は、1970年末に2万6671人、1971年に2万6515人、1972年末に3万8000人、捕虜交換直前の1973年1月25日で3万7577人であった。フークオック島にはのべで約4万人の捕虜が収容され、約4千人が収容所で死亡している。敵方に帰順して「新生活キャンプ」に入った捕虜が1万973人いる。収容所から生還した捕虜も重傷を負い、体が不自由になった人が多数いた。フークオック捕虜収容所は南ベトナムのみならず、この時期の東南アジアで最大の捕虜収容所であった。同捕虜収容所は戦後の1993年10月にベトナム政府から国家歴史遺跡に認定されている(ここでの記述は、Ban Liên Lạc Tù Binh Việt Nam, Trại Giam Tù Binh Phú Quốc Thời kỳ Chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ Xâm Lược, 2012. に拠っている)。

捕虜収容所の区分

フークオック捕虜収容所の捕虜は次のようなグループに分けられていた:南ベトナム出身兵士、北ベトナム出身兵士、南ベトナム出身下士官(約800人)、北ベトナム出身下士官(約900人)、南ベトナム出身士官(約700人)、北ベトナム出身士官(700人)。重傷者と帰順者も別に収容されていた。帰順した捕虜は「新生活キャンプ」に入れられた。南ベトナム出身者は正規軍の捕虜ではなく「反乱軍」の捕虜だとされ、労役に駆り出された。捕虜の待遇に関するジュネーブ協定(1949年)により、北の人には労役は課されなかった。米軍は、北ベトナムで捕虜となっている米軍パイロットとの交換要員として、北の捕虜を重視していた。

捕虜収容所の待遇

トアン(①)によれば、収容所では食べ物と薬が不足し、多くの人が病気になり死亡した。衣服はサイゴン軍兵士の古着が与えられた。水浴びは2・3日に一度で乾季はきわめて稀であった。食事は1日2回だった(昼と夜)。収容所はトタン屋根で夏は灼熱地獄だった。

フン(③)も食事は1日2回で米は400グラムだったという。これでは不足で、ネズミを捕まえて食べることもあったという。

クエン(⑥)によれば、収容所の死亡率は15~20%で、病気のほか、暴行や闘争による死亡があった。

カン(⑨)は、収容所の飯は台湾から輸入された「蒋介石米」だったと指摘する。これを食べていると目がかすみ、歯が弱くなり、体重が激減し、骨と皮だけになった。

暴力、拷問

フークオック捕虜収容所では1969年3月から1972年2月まで10回近くの大虐殺があり、961人が死亡し、数百人が負傷した。捕虜のだれもが暴力を受け、暴力は日常茶飯事だった。

フン(③)は1970年にひどい拷問を受け、足の爪をはがされ、「トラの檻」に入れられ10日間野晒しにされた。

クエン(⑥)は脱獄を企てて失敗した時に拷問され、歯を全部折られ、3か月特別室に送り込まれた。そこは鉄板の部屋で太陽に焼かれて皮膚が剥けてしまった。

ブオン(⑪)は、縛られて吊るされ、棘つきの鞭で叩かれた。血が滲み、木を失うとハンマーで踝を叩かれた。それから「トラの檻」に入れられた。北ベトナムの祝日前になると祝賀活動を制限するために、暴力や拷問が多くなったという。

暴力や拷問に耐えられたのは、ホイ(④)によれば、「肉体生命」よりも「政治生命」を重んじたからである。名誉・品格・気概により恐怖や痛みを乗り越えた。

フン(③)は、自分の家と故郷の名誉を守らなければいけないと決意した。

キム(⑩)は、気品を保つか投降するか、二者択一で、投降すれば北の兵士にとっては故郷を捨てるのと同義だったという。拷問の始まる直前は非常に怖かった。痛みや死も怖かったが、戦友が自分を軽蔑するようになるのがもっと怖かったという。

このように元捕虜のインタビュイー達は拷問に耐え、帰順しなかった。しかし帰順者は捕虜総数の4分の1近くに達しており、南ベトナム政権による帰順工作が活発であったことを物語っている。

捕虜収容所での闘争

捕虜収容所においても捕虜たちは闘争を展開した。闘争の目標は食事改善と暴力反対であった。2つの闘争形式があり、1つは部屋の代表者による交渉、2つはハンガーストライキだった。クエン(⑥)によれば、内通者・帰順者に対する闘争もあった。帰順者だと分かると抹殺した。闘争の中心になったのは、共産党、青年団、同郷組織の3つだった。闘争は、最初は同郷を基礎とした大衆活動から始まった。カン(⑨)によれば、まず同郷組織を結集し、親しくなってから党員と大衆を選別した。キム(⑩)はトンネル掘削による脱獄を何度か試みた。内通者の通報により4度目に捕まったので、内通者を抹殺した。そのため裁判にかけられ、有罪となりコンロン島の監獄に送られた(1972年5月)

捕虜収容所では闘争の一環として補習学級も開かれた。トゥオン(⑧)は、捕虜内部の党委から依頼されて補習学級を開いた。彼は10年生を修了していたが、捕虜の兵士たちは3・4年生修了程度の学歴が多かった。カン(⑨)によれば、非識字者も多く、1・2年生修了程度の人も多数いた。捕虜のうち比較的高学歴の者が先生となり、10年生を修了していたカンやキムなどが教鞭をとった。

前編(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?